La conversación sobre cómo mejorar la educación en nuestra región es constante. Buscamos modelos que respondan mejor a las necesidades de los estudiantes y que empoderen a las comunidades. En medio de este debate, emerge con fuerza un concepto clave: la autonomía escolar en Latinoamérica. Lejos de ser una simple delegación de tareas, representa un cambio profundo en la manera de concebir la gestión educativa estratégica, proponiendo una transición desde modelos normativos rígidos hacia un enfoque situacional, más flexible y contextualizado.

Este movimiento, impulsado por las demandas de descentralización y las lecciones aprendidas tras la pandemia, abre un abanico de posibilidades. Por un lado, promete fomentar la innovación pedagógica y adaptar la enseñanza a las realidades locales. Por otro, plantea serios riesgos, como el posible aumento de la desigualdad en contextos con profundas brechas socioeconómicas. Esta guía explora a fondo la autonomía escolar, analizando sus ventajas, advirtiendo sobre sus peligros y, lo más importante, ofreciendo estrategias concretas para que directivos y docentes puedan gestionarla con éxito, construyendo escuelas más innovadoras y equitativas.

Qué vas a encontrar en este artículo

¿Qué es exactamente la autonomía escolar? Concepto, dimensiones y evolución

Para entender su impacto, primero debemos desglosar qué significa. No se trata de que cada escuela se convierta en una isla, sino de redefinir el equilibrio entre el poder central y la capacidad de decisión local.

Definición y dimensiones clave

La autonomía escolar es la capacidad que se otorga a las instituciones educativas para tomar decisiones fundamentales de forma independiente. Este poder se manifiesta en tres dimensiones principales:

Autonomía Pedagógica: Es el corazón de la autonomía. Permite a las escuelas y a sus docentes adaptar el currículum escolar a las necesidades y al contexto de sus estudiantes. Esto incluye la libertad para elegir metodologías activas, desarrollar proyectos interdisciplinarios propios y seleccionar materiales didácticos pertinentes. Se opone al modelo de un currículo único e inflexible dictado desde un ministerio central.

Autonomía Administrativa (o de Gestión): Se refiere a la capacidad de la escuela para gestionar sus propios recursos humanos. Esto puede incluir la selección, contratación y evaluación del personal docente y administrativo, así como la organización de los tiempos y espacios escolares. Permite a los directivos formar equipos de trabajo cohesionados y alineados con el Proyecto Educativo Institucional.

Autonomía Financiera: Implica que la escuela tenga control sobre la asignación y ejecución de su presupuesto. En lugar de recibir recursos etiquetados para fines específicos, la institución puede decidir cómo invertir los fondos para satisfacer sus prioridades, ya sea en tecnología, formación docente, infraestructura o programas de apoyo estudiantil.

Evolución del concepto en Latinoamérica

La idea de autonomía no es nueva en la región, pero su enfoque ha cambiado con el tiempo. Durante las reformas de corte neoliberal en los años 90, la descentralización fue una política extendida. Un caso emblemático fue la municipalización en Chile, donde la administración de las escuelas se transfirió a los municipios. El objetivo principal era aumentar la eficiencia y la competencia entre centros.

Sin embargo, a partir de la década de 2010, organismos como la UNESCO y la OCDE comenzaron a promover una visión de la autonomía más ligada a la mejora pedagógica y la equidad educativa. El foco ya no estaba solo en la eficiencia, sino en usar la autonomía como una herramienta para el empoderamiento de las comunidades escolares, permitiéndoles crear soluciones educativas pertinentes a sus contextos culturales y sociales.

El debate actual: empoderamiento vs. mercantilización

Hoy, el debate sobre la autonomía escolar está polarizado. Por un lado, sus defensores la ven como una vía indispensable para el empoderamiento local, la innovación y la mejora de la calidad educativa. Argumentan que nadie conoce mejor las necesidades de los estudiantes que los propios docentes y directivos que trabajan con ellos a diario.

Por otro lado, sus críticos, influenciados por las ideas de la pedagogía crítica, advierten sobre el riesgo de una “mercantilización” de la educación. Temen que, sin un Estado que regule y compense las desigualdades de partida, la autonomía termine por beneficiar solo a las escuelas ubicadas en contextos socioeconómicos favorecidos, dejando atrás a las más vulnerables y profundizando la segregación escolar. Encuestas regionales a directivos muestran esta tensión: una mayoría desea más poder de decisión, pero también expresa preocupación por la falta de recursos y apoyo para ejercerla eficazmente.

Ventajas potenciales de una autonomía bien gestionada

Cuando se implementa con los apoyos necesarios, la autonomía escolar puede ser un motor de transformación. Sus beneficios no son solo teóricos; existen evidencias concretas de su impacto positivo.

Fomento de la innovación pedagógica y la pertinencia curricular

La principal ventaja es la capacidad de liberarse de la rigidez curricular para innovar. Con autonomía, los docentes pueden diseñar proyectos que conecten el aprendizaje con la vida de los estudiantes. Por ejemplo, en comunidades indígenas de Colombia, algunas escuelas han utilizado su autonomía para integrar saberes ancestrales y lenguas nativas en el currículo oficial, logrando una educación más pertinente culturalmente. En México, se han documentado casos de escuelas secundarias que, al implementar un aprendizaje basado en proyectos (ABP) adaptado a problemas locales, lograron elevar la motivación y la participación estudiantil hasta en un 20-30%. Este enfoque fortalece el rol del docente como diseñador de experiencias de aprendizaje, en lugar de ser un mero aplicador de programas.

Mayor pertinencia y respuesta a las necesidades locales

Cada comunidad escolar es un mundo. La autonomía permite adaptar la oferta educativa a esas realidades únicas. En zonas rurales de Perú, por ejemplo, escuelas con mayor margen de decisión han implementado calendarios escolares flexibles para no interferir con los ciclos de cosecha, o han desarrollado programas de apoyo para estudiantes cuyas familias tienen alta movilidad. Estas adaptaciones curriculares han demostrado ser eficaces para reducir las tasas de deserción escolar y fortalecer el vínculo pedagógico con la comunidad.

Empoderamiento de los directivos y mejora en la agilidad de la gestión

Un liderazgo educativo efectivo requiere capacidad de acción. La autonomía empodera a los directores, permitiéndoles tomar decisiones rápidas y pertinentes sin tener que esperar la aprobación de una burocracia centralizada. Esto es fundamental para resolver problemas cotidianos, desde la reparación de una infraestructura hasta la contratación de un tallerista para un programa específico. Esta agilidad es un pilar de los modelos de gestión educativa que buscan ser estratégicos y no meramente administrativos.

Mejora en la eficiencia de los recursos y la rendición de cuentas local

Cuando una escuela gestiona su propio presupuesto, se genera un incentivo natural para optimizar el uso de los recursos. Los directivos y docentes, al conocer de primera mano las necesidades más urgentes, pueden asignar los fondos de manera más eficiente que una autoridad distante. En Chile, tras las reformas de 2019, se observó que escuelas con mayor autonomía financiera lograron optimizar sus presupuestos, invirtiendo en programas de tutorías y tecnología educativa que tuvieron un impacto directo en el aprendizaje. Además, la rendición de cuentas se vuelve más local y tangible: la escuela ya no responde solo a un supervisor, sino directamente a las familias y a la comunidad que la rodea, lo cual fomenta una mayor participación familiar.

Los riesgos de la autonomía escolar en contextos desiguales

Ignorar los peligros de una implementación ingenua de la autonomía sería irresponsable. En Latinoamérica, una región marcada por la desigualdad, estos riesgos son especialmente pronunciados.

Aumento de las desigualdades socioeconómicas y la segregación escolar

Este es, sin duda, el mayor riesgo. La autonomía funciona mejor cuando las escuelas tienen la capacidad (recursos, personal capacitado, apoyo comunitario) para aprovecharla. Sin embargo, las escuelas ubicadas en contextos de pobreza carecen de estas capacidades. No tienen equipos directivos con formación en gestión financiera, ni padres con tiempo o capital cultural para involucrarse, ni la posibilidad de generar recursos propios.

Esto crea un círculo vicioso: las escuelas de élite usan la autonomía para mejorar aún más, atrayendo a los mejores docentes y estudiantes, mientras que las escuelas vulnerables se quedan estancadas o incluso retroceden. Datos de la OCDE sobre México han sugerido que, en ciertos periodos, la autonomía sin mecanismos de compensación amplió la brecha de resultados en hasta un 15% entre escuelas públicas y privadas de altos ingresos. En Colombia, la municipalización inicial también generó enormes disparidades entre zonas urbanas y rurales, un claro ejemplo de cómo las brechas educativas pueden ser exacerbadas por políticas educativas mal diseñadas.

Posibles derivas administrativas y financieras

Otorgar autonomía, especialmente financiera, sin una capacitación y supervisión adecuadas, puede llevar a problemas graves. Los directores pueden verse sobrecargados con tareas administrativas para las que no están preparados, descuidando el liderazgo pedagógico, que es su función principal. Además, aumenta el riesgo de ineficiencia en el gasto o, en el peor de los casos, de corrupción. Sin mecanismos claros de transparencia y rendición de cuentas, la autonomía puede convertirse en un problema en lugar de una solución.

Impacto negativo en la calidad educativa por falta de estándares

Si la autonomía pedagógica se interpreta como un “todo vale”, existe el peligro de que se diluyan los estándares de calidad y los objetivos de aprendizaje nacionales. Algunas escuelas podrían, por ejemplo, priorizar proyectos llamativos pero con poco sustento pedagógico, o eliminar contenidos curriculares esenciales. Un caso de estudio son ciertas reformas en Argentina, donde una descentralización poco estructurada en los años 90, que otorgó autonomía sin marcos claros ni apoyo técnico, se correlacionó con un estancamiento en las pruebas PISA durante la década siguiente. Una cosa es adaptar contenidos y otra muy distinta es erosionar la base común de conocimientos.

Desafíos éticos y pedagógicos

La autonomía también abre la puerta a dilemas complejos. ¿Debe una escuela enfocarse en desarrollar un nicho de “excelencia” que atraiga a ciertos estudiantes, aunque eso fomente la selección? ¿Cómo se equilibra la innovación con la necesidad de garantizar que todos los estudiantes adquieran competencias fundamentales? Estos debates son frecuentes en foros de directivos latinoamericanos, quienes a menudo se sienten atrapados entre la presión por innovar y la responsabilidad de cumplir con estándares mínimos para todos, lo que pone de manifiesto la necesidad de un fuerte pensamiento crítico en la gestión.

¿Cómo gestionar la autonomía escolar con éxito? Guía práctica

Reconocer los riesgos no significa descartar la autonomía, sino gestionarla inteligentemente. La clave está en encontrar un equilibrio entre la libertad de acción local y un marco de apoyo y regulación que garantice la equidad.

Marcos normativos híbridos y de apoyo

Los sistemas educativos más exitosos no eligen entre centralización total y autonomía absoluta. Optan por modelos híbridos. En estos sistemas, el gobierno central establece metas de aprendizaje claras y obligatorias para todos, define los estándares de calidad y asegura un financiamiento educativo equitativo que otorgue más recursos a quienes más lo necesitan. Dentro de ese marco, las escuelas tienen una amplia libertad para decidir cómo alcanzar esas metas. Un ejemplo interesante es el de Ecuador, que ha desarrollado guías ministeriales que ofrecen un marco para una autonomía regulada, promoviendo la innovación dentro de estándares nacionales.

Pasos clave para una implementación gradual y exitosa

Implementar la autonomía no es un interruptor que se enciende de un día para otro. Requiere un proceso planificado y gradual.

Checklist para Directivos y Supervisores:

1. Diagnóstico de Capacidades: Antes de transferir responsabilidades, realizar una evaluación diagnóstica de las capacidades de gestión de la escuela. ¿El equipo directivo tiene formación en finanzas y recursos humanos? ¿Cuál es el nivel de cultura escolar en torno a la colaboración y la toma de decisiones?

2. Formación y Desarrollo Profesional: Invertir masivamente en la formación docente y de directivos. Los líderes escolares necesitan desarrollar nuevas competencias docentes en áreas como liderazgo distribuido, gestión de presupuestos, evaluación de proyectos y comunicación con la comunidad.

3. Creación de Alianzas Locales: Fomentar redes de colaboración entre escuelas. Una escuela aislada es vulnerable. Las redes permiten compartir recursos, buenas prácticas y resolver problemas en conjunto. También es vital establecer alianzas con organizaciones locales, empresas y universidades.

4. Implementación Gradual de Responsabilidades: Comenzar por la autonomía pedagógica, que suele ser la de menor riesgo y mayor impacto. Luego, avanzar gradualmente hacia la autonomía de gestión y, finalmente, la financiera, a medida que las capacidades de la escuela se fortalecen.

5. Monitoreo y Evaluación con KPIs claros: Establecer indicadores de logro que no solo midan resultados académicos, sino también la equidad. Por ejemplo, monitorear la brecha de rendimiento entre diferentes grupos socioeconómicos dentro de la escuela, las tasas de inclusión de estudiantes con necesidades especiales o el clima escolar. La evaluación formativa debe ser una práctica constante.

Estrategias para directivos: del gerente al líder pedagógico

Para que la autonomía funcione, el rol del director debe transformarse. Es necesario pasar de ser un administrador que cumple órdenes a ser un líder que inspira una visión compartida. Esto implica:

Fomentar un liderazgo distribuido: La autonomía no debe concentrarse solo en el director. Se deben crear estructuras para que los docentes, estudiantes y familias participen en las decisiones importantes.

Gestionar el cambio: Liderar un proceso de cambio hacia una mayor autonomía requiere comunicar una visión clara, generar consensos y apoyar a los docentes que sientan incertidumbre ante los nuevos desafíos.

Priorizar lo pedagógico: A pesar de las nuevas tareas administrativas, el foco debe seguir siendo la mejora de la enseñanza y el aprendizaje. En Bolivia, hay ejemplos de escuelas que han usado su autonomía para crear programas comunitarios de lectura, liderados por los propios docentes, con resultados exitosos.

Herramientas prácticas y rol de la comunidad

Existen herramientas concretas que pueden facilitar una gestión autónoma y equitativa:

Presupuestos participativos: Involucrar a la comunidad escolar en la decisión de cómo gastar una parte del presupuesto.

Rúbricas para la evaluación de proyectos: Usar rúbricas claras para asegurar que los proyectos innovadores cumplan con objetivos de aprendizaje rigurosos.

Fondos de equidad focalizados: A nivel de políticas, es crucial que la autonomía venga acompañada de programas de financiamiento que asignen recursos adicionales a las escuelas que atienden a las poblaciones más vulnerables, como ha intentado hacerse con programas del BID en Chile.

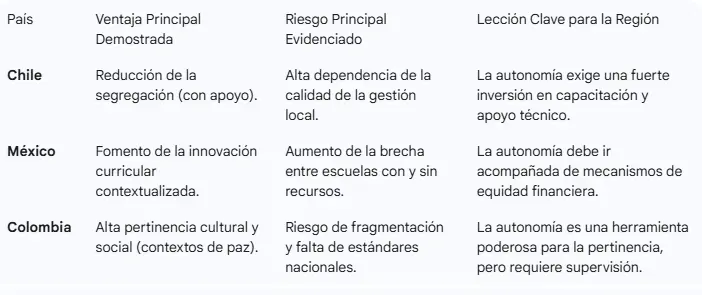

Casos prácticos de autonomía escolar en Hispanoamérica: éxitos, desafíos y lecciones

El análisis de experiencias reales nos permite entender cómo la teoría se aplica en la práctica.

Éxito y capacitación en Chile

El sistema educativo chileno tiene una larga historia con la descentralización. La Ley de Inclusión de 2015 y la creación de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) buscaron corregir los problemas de la municipalización inicial. Si bien los resultados son mixtos y el proceso ha sido complejo, se ha observado que en los SLEP con una gestión más consolidada, la autonomía local, combinada con un fuerte apoyo técnico-pedagógico, ha logrado reducir la segregación escolar entre un 10 y un 15%. La gran lección de Chile es que la autonomía no funciona sin una inversión masiva y sostenida en capacitación y acompañamiento a las escuelas.

Desafíos de equidad en México

La reforma educativa de 2013 en México introdujo el concepto de “autonomía de gestión escolar”. Esto abrió la puerta a innovaciones curriculares interesantes, especialmente en el marco de la Nueva Escuela Mexicana, que busca contextualizar el aprendizaje. Sin embargo, la falta de una política de equidad financiera que acompañara la medida generó críticas. Las escuelas con comunidades más organizadas y con mayores recursos pudieron aprovechar mejor esta libertad, mientras que las escuelas en zonas marginadas enfrentaron dificultades, evidenciando que la autonomía, sin un piso parejo de recursos, puede profundizar las desigualdades.

Pertinencia cultural en Colombia

En Colombia, especialmente en el contexto de los acuerdos de paz, se han impulsado programas de autonomía para las escuelas en territorios afectados por el conflicto. Esto ha sido fundamental para desarrollar una educación para la paz y para fomentar la pertinencia étnica y cultural en las comunidades indígenas y afrodescendientes. La lección colombiana es el poder de la autonomía para sanar y reconstruir el tejido social a través de una educación relevante. No obstante, también ha quedado clara la necesidad de una supervisión federal para garantizar la calidad y evitar la captura de las instituciones por intereses locales.

Tabla comparativa regional

Estas lecciones son aplicables a otros países como Perú, Argentina o Ecuador, que debaten o implementan políticas similares, como se analiza en las reformas educativas en Hispanoamérica.

Desafíos emergentes y tendencias futuras

La discusión sobre la autonomía escolar no se detiene. Nuevos factores están redefiniendo sus posibilidades y riesgos.

El impacto de la digitalización

La transformación digital ofrece herramientas poderosas para la autonomía. Las escuelas pueden ahora acceder a plataformas educativas globales, desarrollar sus propios contenidos digitales y gestionar su administración de forma más eficiente. La IA en la educación promete personalizar el aprendizaje a una escala nunca antes vista. Sin embargo, esto también amplifica los riesgos. La brecha digital puede crear una nueva forma de desigualdad entre escuelas conectadas y no conectadas, y surgen nuevos desafíos relacionados con la ciberseguridad y la ética de los datos.

Nuevas oportunidades: autonomía verde y ética

Mirando hacia el futuro, la autonomía escolar puede ser un vehículo para abordar los grandes desafíos de nuestro tiempo. Surgen tendencias como:

Autonomía verde: Escuelas que utilizan su autonomía para convertirse en modelos de sostenibilidad ambiental, integrando la educación para el Desarrollo Sostenible en todo su currículo y gestión.

Autonomía para la ciudadanía global: Centros que aprovechan su flexibilidad para implementar programas de educación global y desarrollar competencias interculturales en sus estudiantes.

Autonomía con IA ética: Escuelas que lideran el camino en el uso responsable de la inteligencia artificial, enseñando a los estudiantes a ser creadores críticos y no solo consumidores de tecnología.

Recomendaciones para los policymakers

Para que estas oportunidades se materialicen, los responsables de las políticas públicas deben diseñar marcos que equilibren la autonomía con la equidad. Esto implica:

Sistemas de financiamiento ponderado: Asegurar que los recursos se distribuyan según las necesidades y no por igual.

Creación de agencias de apoyo técnico: Instituciones que brinden asesoramiento y formación a las escuelas, inspiradas en modelos europeos adaptados a la realidad latinoamericana.

Fomento de la investigación: Evaluar constantemente el impacto de las políticas de autonomía para ajustarlas y mejorarlas.

Recursos para Docentes y Directivos

Para navegar el camino hacia una autonomía efectiva, aquí tienes algunos recursos prácticos:

Guías y Manuales de Organismos Internacionales:

UNESCO/IIPE: El Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación ofrece publicaciones y cursos en línea sobre gestión educativa, descentralización y liderazgo directivo.

OCDE (Reportes PISA y TALIS): Analizan las políticas de autonomía y su correlación con los resultados de aprendizaje y el bienestar docente, ofreciendo datos comparativos valiosos.

Herramientas de Autoevaluación Institucional:

Modelos de Autoevaluación: Muchos ministerios de educación en la región ofrecen guías para que las escuelas realicen su propio diagnóstico de fortalezas y debilidades, un primer paso crucial antes de asumir mayores responsabilidades.

Comunidades de Práctica:

Redes de Directivos: Busca o crea redes locales o virtuales de directores y coordinadores para compartir experiencias, desafíos y soluciones sobre la gestión autónoma. El aprendizaje entre pares es una de las formas más efectivas de desarrollo profesional.

La autonomía escolar en Latinoamérica no es una solución mágica, sino una herramienta estratégica con un enorme potencial transformador. Su éxito o fracaso no reside en el concepto en sí, sino en la forma en que se implementa y gestiona.

Puede ser el motor que impulse a nuestras escuelas hacia una mayor innovación, pertinencia y compromiso comunitario. Pero, si se aplica en un vacío de apoyo, capacitación y equidad, corre el riesgo de convertirse en un mecanismo que profundice las desigualdades que ya fracturan a nuestra sociedad.

La responsabilidad recae tanto en los policymakers, que deben crear marcos justos y de apoyo, como en los líderes escolares. Para directivos y docentes, el desafío es abrazar esta oportunidad con una visión clara, un liderazgo distribuido y un compromiso inquebrantable con la equidad. Liderar una implementación exitosa de la autonomía significa construir escuelas que no solo sean innovadoras, sino también espacios de oportunidad para todos y cada uno de sus estudiantes.

Glosario

Autonomía Pedagógica: Capacidad de la escuela para tomar decisiones sobre el currículo, las metodologías de enseñanza y la evaluación de los aprendizajes.

Descentralización Educativa: Proceso de transferencia de competencias y responsabilidades desde el gobierno central hacia niveles de gobierno locales (municipales, regionales) o directamente a las escuelas.

Equidad Educativa: Principio que busca garantizar que todos los estudiantes tengan acceso a una educación de calidad, independientemente de su origen socioeconómico, cultural, étnico o de sus capacidades individuales. Implica dar más apoyo a quienes más lo necesitan.

Gestión Estratégico-Situacional: Modelo de gestión que se aleja de la simple administración de normas y se enfoca en la toma de decisiones basada en el análisis del contexto (la situación) y orientada hacia objetivos estratégicos a largo plazo.

Marcos Normativos Híbridos: Políticas educativas que combinan elementos de control centralizado (como estándares de aprendizaje nacionales y financiamiento equitativo) con un alto grado de autonomía local para las escuelas.

SLEP (Servicios Locales de Educación Pública): Entidades creadas en Chile para administrar un conjunto de escuelas públicas en un territorio determinado, buscando unificar la gestión y proveer apoyo técnico-pedagógico.

Preguntas Frecuentes (FAQ)

1. ¿La autonomía escolar es lo mismo que la privatización de la educación? No. La autonomía escolar se refiere a la capacidad de gestión de las escuelas públicas dentro del sistema estatal. La privatización implica transferir la propiedad o la gestión de los servicios educativos al sector privado. Una escuela pública con autonomía sigue siendo financiada y regulada por el Estado.

2. ¿Qué rol juega el director en una escuela con mayor autonomía? El rol del director se vuelve más complejo y crucial. Pasa de ser un administrador que implementa directivas a ser un líder estratégico que gestiona recursos (humanos y financieros), fomenta una cultura de innovación pedagógica, construye alianzas con la comunidad y es el principal responsable de asegurar tanto la calidad como la equidad en su institución.

3. ¿Un docente puede proponer innovaciones en un modelo de autonomía escolar? Sí, y de hecho, ese es uno de los objetivos principales. La autonomía pedagógica busca empoderar a los docentes para que, individualmente o en equipo, puedan diseñar e implementar proyectos, adaptar el currículo y probar nuevas metodologías que respondan mejor a las necesidades de sus estudiantes.

4. ¿Cómo se asegura la calidad educativa si cada escuela decide por su cuenta? La calidad se asegura a través de marcos normativos híbridos. El Estado no desaparece; establece estándares de aprendizaje claros y obligatorios para todos y un sistema de evaluación nacional para monitorear los resultados. La autonomía reside en el cómo las escuelas alcanzan esos estándares, no en si deben alcanzarlos.

5. ¿Qué países de Latinoamérica son un buen ejemplo de autonomía escolar? No hay un modelo perfecto, pero se pueden aprender lecciones de varios. Chile es un caso de estudio por su larga trayectoria y sus intentos de corregir desigualdades. Colombia ofrece ejemplos valiosos de autonomía para la pertinencia cultural en contextos complejos. México muestra el potencial de la innovación curricular, pero también los riesgos de no acompañarla con políticas de equidad financiera.

Bibliografía

Aguerrondo, I. (2008). El nuevo paradigma de la educación para el siglo XXI. Siglo XXI Editores.

Bellei, C. (2015). El gran experimento: Mercado y privatización de la educación chilena. LOM Ediciones.

Braslavsky, C. (2001). La educación secundaria, ¿cambio o inmutabilidad? Análisis y debate de procesos europeos y latinoamericanos contemporáneos. Santillana.

Dussel, I., & Tiramonti, G. (Eds.). (2004). La escuela media en debate: problemas actuales y perspectivas desde la investigación. Manantial.

Fernández L., M. (2007). El trabajo en equipo de los profesores y directivos: factor clave de la mejora educativa. Magisterio del Río de la Plata.

Fullan, M. (2002). Los nuevos significados del cambio en la educación. Octaedro.

Gairín Sallán, J. (2000). La organización escolar: contexto y texto de actuación. La Muralla.

Murillo, F. J. (Coord.). (2007). Investigación sobre Eficacia Escolar en Iberoamérica. Revisión internacional del estado del arte. Convenio Andrés Bello.

Rivas, A. (2015). América Latina después de PISA: Lecciones aprendidas de la educación en siete países (2000-2015). CIPPEC.

Schleicher, A. (2018). World Class: How to Build a 21st-Century School System. OCDE Publishing.

Tedesco, J. C. (2012). Educación y justicia social en América Latina. Fondo de Cultura Económica.

Terigi, F. (2009). Las trayectorias escolares. Del problema individual al desafío de política educativa. Ministerio de Educación de la Nación.

UNESCO/IIPE. (2019). La planificación de la educación sensible a las crisis. UNESCO.

Vaillant, D. (2004). Formación de formadores. Estado de la práctica. PREAL.