En un aula tradicional, el silencio suele ser sinónimo de orden y aprendizaje. Las sillas en fila, las miradas al frente, la voz del docente como único foco. Pero, ¿qué pasaría si rompiéramos ese orden? ¿Si en lugar de filas, creamos un círculo donde todas las voces importan? Esta es la invitación de Paulo Freire a través de su metodología más emblemática: el Círculo de Cultura. Lejos de ser una simple dinámica grupal, es una herramienta pedagógica revolucionaria diseñada para transformar la educación de un acto de depósito en un acto de creación y libertad. 🗣️

Nacido en las campañas de alfabetización de adultos en el Brasil de los años 60, el Círculo de Cultura demostró que es posible aprender a leer y escribir el mundo al mismo tiempo que se lee y escribe la palabra. Hoy, su relevancia en las aulas hispanoamericanas es inmensa. Este artículo no es solo una explicación teórica, sino una guía práctica y detallada sobre cómo organizar un círculo de cultura en tu propio salón de clases. Exploraremos sus fundamentos, sus pasos clave y sus beneficios, para que puedas convertir tu espacio educativo en una comunidad de investigación crítica y acción transformadora. Para una visión más amplia del pensamiento del autor, puedes consultar nuestro artículo sobre Paulo Freire.

Qué vas a encontrar en este artículo

Fundamentos Teóricos del Círculo de Cultura en Freire

El Círculo de Cultura no es una técnica aislada, sino la materialización de toda la filosofía freireana. Nace como la alternativa directa a la educación bancaria y educación problematizadora, buscando superar la opresión a través del diálogo y la conciencia.

Contexto Histórico: La Experiencia de Angicos

La prueba de fuego del método ocurrió en 1963 en Angicos, una pequeña y pobre comunidad en el nordeste de Brasil. En un proyecto de alfabetización masiva, el equipo de Freire logró que 300 trabajadores rurales se alfabetizaran en solo 45 días. ¿El secreto? No usaron cartillas infantiles con frases desconectadas de su realidad como “Eva vio la uva”. En su lugar, a través de Círculos de Cultura, dialogaron sobre su propia vida: el trabajo, la tierra, la sequía, la justicia. Aprendieron a leer y escribir palabras que tenían un profundo significado para ellos, y al hacerlo, comenzaron a “leer” su realidad de forma crítica. Esta experiencia demostró que la alfabetización podía ser un acto político de toma de conciencia.

Principios Clave del Círculo de Cultura

Tres conceptos son el motor de esta metodología:

El Diálogo Horizontal: A diferencia del monólogo del profesor en el aula tradicional, el círculo se basa en el diálogo auténtico. Todos los participantes, incluido el coordinador (antes llamado maestro), son sujetos de conocimiento. Se valora la experiencia y el saber de cada persona, creando una relación de respeto y confianza mutua.

Los Temas Generadores: El contenido del aprendizaje no es impuesto desde un currículo ajeno. Emerge de la propia realidad de los participantes. El equipo coordinador investiga el universo vocabular y las problemáticas de la comunidad para identificar “temas generadores”, es decir, cuestiones centrales y conflictivas de su vida cotidiana (la falta de vivienda, el desempleo, la salud) que “generan” el debate y el aprendizaje.

La Lectura del Mundo y la Palabra: Freire insistía en que “la lectura del mundo precede a la lectura de la palabra”. Primero, se analiza y se problematiza la realidad vivida (se lee el mundo). Luego, se aprende a representarla con el lenguaje escrito (se lee la palabra). Este proceso asegura que el aprendizaje sea significativo y esté conectado a un propósito de transformación.

El Rol en la Humanización Colectiva

El objetivo final del Círculo de Cultura va más allá de lo académico. Busca la humanización, un proceso mediante el cual las personas oprimidas recuperan su voz, su capacidad de nombrar el mundo y su rol como sujetos de la historia. Al romper con la pasividad de la educación tradicional, el círculo se convierte en un espacio donde los participantes se reconocen a sí mismos y a los demás como seres capaces de pensar, crear y actuar para construir un mundo más justo.

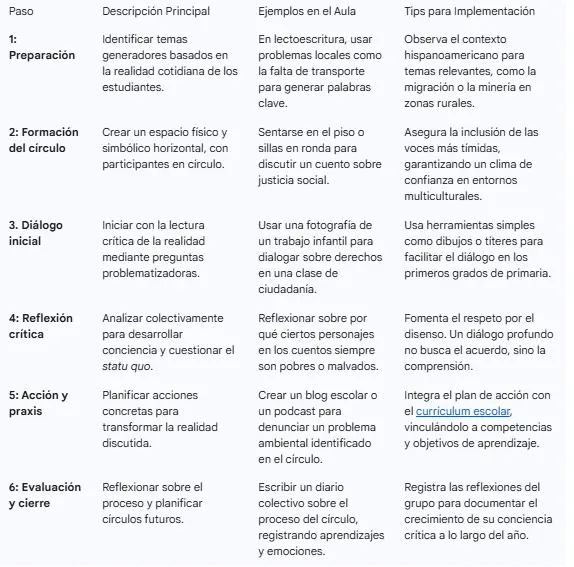

Paso a Paso para Organizar un Círculo de Cultura en el Aula

Adaptar el método de Freire a un aula escolar requiere flexibilidad, pero los pasos fundamentales siguen siendo los mismos. Se trata de un proceso cíclico de investigación, diálogo y acción. A continuación, te presentamos una guía detallada.

Paso 1: La Preparación (Investigación Temática)

Este es el trabajo previo y es absolutamente crucial. El objetivo es identificar los temas generadores relevantes para tus estudiantes. Esto no se hace desde el escritorio, sino a través de la escucha activa.

Descripción: Antes de iniciar el círculo, el docente actúa como un investigador. Observa las conversaciones de los estudiantes en el recreo, presta atención a sus preocupaciones, dialoga con ellos y con sus familias sobre los problemas de su comunidad. ¿De qué hablan? ¿Qué les preocupa? ¿Qué conflictos viven? El objetivo es mapear su “universo temático”.

Ejemplo: En una escuela primaria de un barrio urbano, una maestra nota que muchos niños hablan sobre la basura acumulada en una plaza cercana. Este se convierte en un potente tema generador.

Tip: No confundas “temas generadores” con “temas de interés”. Un interés puede ser un videojuego. Un tema generador es una situación límite, una contradicción de su realidad que invita a un análisis más profundo.

Paso 2: La Formación del Círculo (Creación del Espacio)

La disposición física del aula es una declaración de principios. Romper las filas es el primer acto de romper con la educación bancaria.

Descripción: Convoca a los estudiantes a sentarse en círculo. No hay una cabecera, ni un frente ni un fondo. Todos pueden verse las caras. El docente se sienta como uno más, asumiendo el rol de coordinador del debate, no de dueño del conocimiento. Este simple acto físico promueve la igualdad y la comunicación directa.

Ejemplo: En una clase de literatura, en lugar de analizar un poema desde las sillas en fila, el profesor invita a todos al centro del salón para sentarse en el suelo en círculo, creando un ambiente más íntimo y democrático.

Tip: El círculo debe ser un espacio seguro. Establece desde el principio normas de convivencia basadas en el respeto y la escucha activa. Todas las opiniones son válidas para ser discutidas.

Paso 3: El Diálogo Inicial (La Codificación y Descodificación)

Aquí comienza el trabajo colectivo. El tema generador se presenta al grupo no como una lección, sino como un problema a ser “descodificado”.

Descripción: El coordinador presenta el tema a través de una codificación: una representación visual o auditiva del tema (una fotografía, un dibujo, una canción, una breve escena de teatro). Esta codificación muestra una escena familiar pero la presenta como un problema a analizar. El coordinador inicia el diálogo con preguntas problematizadoras: ¿Qué ven aquí? ¿Qué está pasando? ¿Por qué creen que pasa esto? ¿Nos pasa esto a nosotros?

Ejemplo: La maestra del tema de la basura presenta una foto de la plaza sucia (codificación). Pregunta: “¿Qué sienten al ver esta foto? ¿De quién es la responsabilidad? ¿Afecta a todos por igual?”.

Tip: Las preguntas deben ser abiertas. Evita preguntas que tengan una única respuesta correcta. El objetivo es generar reflexión, no verificar conocimientos.

Paso 4: La Reflexión Crítica (La Problematización)

Esta es la fase de profundización, donde el grupo pasa de la descripción a la interpretación y al análisis crítico.

Descripción: A través del diálogo guiado por el coordinador, el grupo analiza las causas y consecuencias del problema. Se buscan las raíces estructurales de la situación, conectando la experiencia local con problemas más amplios (sociales, económicos, políticos). Es el momento de la concientización.

Ejemplo: En el círculo sobre la basura, los niños podrían pasar de decir “la gente es sucia” a analizar por qué el camión de la basura no pasa tan seguido por su barrio como por otros, conectando el problema con la desigualdad y los servicios públicos.

Tip: El coordinador puede aportar información sistematizada (datos, conceptos teóricos) cuando el grupo la necesite para profundizar su análisis, pero siempre en respuesta a las dudas del grupo, no como una imposición.

Paso 5: La Acción y la Praxis (El Plan de Acción)

La reflexión sin acción es mero verbalismo. El círculo debe conducir a un compromiso transformador.

Descripción: Tras haber analizado críticamente el problema, el grupo se pregunta: Y ahora, ¿qué podemos hacer nosotros? Se elabora colectivamente un plan de acción concreto y realizable para intervenir en la realidad estudiada. Esto es la praxis: la acción informada por la reflexión.

Ejemplo: Los estudiantes deciden organizar una campaña de concientización en el barrio, escribir una carta al municipio pidiendo más contenedores y organizar una jornada de limpieza en la plaza.

Tip: La acción debe ser decidida y liderada por los estudiantes. El rol del docente es facilitar y apoyar, no dirigir. El éxito no se mide solo por el resultado final, sino por el proceso de organización y empoderamiento.

Paso 6: La Evaluación y el Cierre (La Reflexión sobre la Reflexión)

El proceso es cíclico. Cada círculo termina con una reflexión sobre el propio proceso para mejorar en el futuro.

Descripción: Al finalizar el plan de acción o el ciclo de debates, se abre un nuevo círculo para evaluar la experiencia. ¿Qué aprendimos? ¿Cómo nos sentimos? ¿Qué funcionó? ¿Qué podemos hacer mejor la próxima vez? Esto permite que el grupo tome conciencia no solo del tema, sino de su propio proceso de aprendizaje colectivo.

Ejemplo: Después de la campaña de limpieza, el grupo discute qué fue lo más difícil y qué fue lo más gratificante. Un niño podría decir: “Aprendí que hablar con los vecinos es más útil que solo quejarse”.

Tip: Esta fase es fundamental para consolidar el aprendizaje y fortalecer los lazos del grupo, preparando el terreno para futuros círculos.

Tabla Resumen del Método

Aplicaciones Específicas en Pedagogía, Literatura y Lectoescritura

El Círculo de Cultura no es solo para la alfabetización o las ciencias sociales. Su lógica puede impregnar todas las áreas del conocimiento.

Pedagogía: Rompiendo la rutina del aula

El círculo puede ser una estrategia para abordar cualquier contenido curricular de forma más participativa. ¿Estudiando los ecosistemas? Comienza con una foto del río contaminado de la ciudad. ¿Aprendiendo porcentajes? Analiza los precios en el supermercado del barrio y discute sobre la inflación. Se trata de usar el contenido como una herramienta para leer el mundo, fomentando así un aprendizaje significativo.

Literatura Infantil: De la moraleja al cuestionamiento

En lugar de usar los cuentos para extraer una moraleja y cerrar el debate (enfoque bancario), el círculo los utiliza para abrirlo.

Ejemplo: Tras leer “El patito feo”, en lugar de concluir con “no hay que juzgar por las apariencias”, un coordinador podría preguntar: “¿Por qué se sentía feo el patito? ¿Quién decide qué es ‘feo’ o ‘bonito’ en nuestra sociedad? ¿Alguna vez se han sentido como él?”. El cuento se convierte en una codificación para hablar de la exclusión, el bullying y los estándares de belleza.

Lectoescritura: La escritura como acción política

El círculo transforma la lectoescritura de una habilidad técnica a una práctica social.

Ejemplo: En un proyecto de alfabetización en un barrio de migrantes en una gran ciudad, el tema generador podría ser la “nostalgia” o la “frontera”. Los participantes dialogan sobre sus experiencias, y de ese diálogo surgen las palabras que aprenderán a leer y escribir. El acto de escribir una carta a sus familiares en su país de origen se carga de un nuevo significado. La escritura se convierte en un puente, en una forma de resistir al olvido y afirmar la propia identidad.

Beneficios, Desafíos y Evidencia en Contextos Educativos Hispanoamericanos

Implementar Círculos de Cultura es una apuesta por una educación más humana y democrática, pero no está exenta de dificultades.

Beneficios:

Desarrollo de la conciencia crítica: Es el beneficio principal. Los estudiantes aprenden a analizar la realidad más allá de las apariencias.

Fomento de la participación y la oralidad: Da voz a quienes suelen estar en silencio, mejorando sus habilidades comunicativas y su autoconfianza.

Construcción de comunidad: El círculo fortalece los lazos afectivos y el sentido de pertenencia al grupo, creando un clima escolar más solidario.

Aprendizaje contextualizado y relevante: Al partir de su realidad, el aprendizaje se vuelve intrínsecamente motivador.

Desafíos:

Resistencia institucional: La rigidez de los sistemas educativos (currículos cerrados, presión por resultados en pruebas estandarizadas) es el mayor obstáculo.

Gestión del tiempo y el grupo: Requiere más tiempo que una clase expositiva y habilidades de moderación para manejar los debates, especialmente en grupos grandes.

El rol del docente: Exige que el maestro abandone la comodidad de ser el “experto” y abrace la incertidumbre del diálogo, lo que puede generar inseguridad.

La evidencia de su éxito, desde la histórica campaña de Angicos hasta innumerables proyectos de educación popular en toda Latinoamérica (como los bachilleratos populares en Argentina o las escuelas zapatistas en México), demuestra su poder para empoderar a comunidades y generar un aprendizaje profundo y liberador.

Casos Reales y Ejemplos Prácticos en Hispanoamérica

Caso en Perú: En una comunidad andina, un maestro de primaria utilizó un círculo de cultura para abordar el tema de la pérdida del quechua. La “codificación” fue una grabación de la abuela de uno de los niños contando un cuento en su lengua originaria. El diálogo llevó a los niños a reflexionar sobre la importancia de sus raíces y la presión por hablar solo castellano. La “praxis” fue un proyecto para recopilar y escribir las historias de los ancianos de la comunidad, creando un libro bilingüe para la biblioteca escolar.

Caso en Argentina: En un secundario de un conurbano afectado por la violencia, un profesor de literatura organizó un círculo de cultura a partir de letras de cumbia y rap que los jóvenes escuchaban. En lugar de prohibir esa música, la usó como “codificación” para analizar críticamente cómo se representa la vida en el barrio, la violencia, el rol de la mujer, etc. La “praxis” consistió en que los propios estudiantes escribieran sus letras, contando sus propias historias y visiones del mundo.

Caso en Venezuela: En un programa de alfabetización de adultos en un barrio de Caracas, el tema generador fue “la comunidad”. A través de mapas conceptuales y diálogos, los participantes analizaron las fortalezas y debilidades de su entorno. El aprendizaje de la lectoescritura se integró en la acción de organizar una “olla comunitaria” para los vecinos más necesitados, teniendo que leer recetas, escribir listas de compras y carteles informativos.

El Círculo de Cultura es mucho más que una técnica didáctica; es la puesta en escena de una utopía educativa. Es la demostración práctica de que un aula no tiene por qué ser un lugar de silencio y obediencia, sino que puede convertirse en una comunidad vibrante de diálogo, descubrimiento y acción. Aprender cómo organizar un círculo de cultura es, en esencia, aprender a confiar en la inmensa capacidad de nuestros estudiantes para pensar por sí mismos y transformar su pedazo de mundo.

En una Hispanoamérica que aún lucha contra profundas desigualdades, la propuesta de Freire de una educación que no le tema a los problemas, sino que los abrace como motor del aprendizaje, sigue siendo un faro de esperanza. Romper las filas y sentarse en círculo es un pequeño gesto que puede tener consecuencias revolucionarias. Es el primer paso para construir una pedagogía del diálogo, una pedagogía de la pregunta, una pedagogía, en definitiva, de la libertad. Para seguir profundizando en la obra de este maestro latinoamericano, te invitamos a volver a nuestro artículo sobre Paulo Freire.

Glosario

Círculo de Cultura: Metodología central de Paulo Freire donde educador y educandos se reúnen en un espacio horizontal (sentados en círculo) para dialogar y analizar críticamente su realidad, con el objetivo de transformarla. Es la alternativa práctica a la educación bancaria.

Temas Generadores: Son los problemas, contradicciones o situaciones significativas extraídas de la realidad cotidiana de los participantes. Actúan como el punto de partida y el contenido principal del diálogo en el círculo, “generando” la reflexión y el aprendizaje.

Codificación: Es la representación de un tema generador en un formato que puede ser analizado por el grupo. Puede ser una fotografía, un dibujo, un video corto, una canción o una palabra. Su función es presentar una parte de la realidad como un problema a ser descifrado.

Descodificación: Es el proceso de análisis crítico que realiza el grupo sobre la codificación. A través del diálogo, los participantes “descodifican” la situación representada, explorando sus causas, consecuencias y conexiones con su propia vida.

Praxis: Concepto filosófico clave para Freire que se refiere a la relación dialéctica e inseparable entre la reflexión (teoría) y la acción (práctica). No hay transformación real sin una acción informada por una reflexión crítica.

Diálogo: En el contexto freireano, no es una simple conversación, sino un encuentro horizontal entre personas para “nombrar el mundo”. Se basa en la humildad, el amor, la esperanza y la fe en la capacidad del otro para pensar y crear.

Preguntas Frecuentes (FAQ)

1. ¿Puedo usar el Círculo de Cultura en una clase de matemáticas o ciencias? ¡Absolutamente! El método es transversal. En matemáticas, un tema generador podría ser el análisis del presupuesto familiar, los precios del supermercado o las estadísticas de desigualdad en la comunidad. En ciencias, se podría partir de un problema ambiental local (contaminación de un río, falta de reciclaje) para investigar sus causas científicas y proponer soluciones. La clave es conectar el contenido curricular con problemas reales.

2. ¿Qué hago si mis estudiantes son muy tímidos o no quieren participar? La confianza es la base. Es crucial empezar con temas generadores que sean muy cercanos y menos conflictivos, y utilizar codificaciones que inviten a la participación (como dibujos o música). El rol del coordinador es fundamental para crear un clima de seguridad, valorando cada aporte por pequeño que sea, no juzgando ninguna opinión y asegurándose de que nadie monopolice la palabra. A veces, empezar en grupos más pequeños puede ayudar a que los más tímidos se animen a hablar.

3. ¿Al ser un “coordinador” y no un “profesor”, pierdo mi autoridad en el aula? Freire distingue entre “autoridad” y “autoritarismo”. La educación bancaria es autoritaria. En un Círculo de Cultura, el docente no pierde su autoridad; la transforma. Su autoridad ya no se basa en ser el único que sabe, sino en su experiencia para guiar el diálogo, hacer preguntas desafiantes, aportar conocimiento cuando es necesario y garantizar un proceso de aprendizaje riguroso y respetuoso. Es una autoridad democrática, no una impuesta.

4. ¿Cómo se evalúa un Círculo de Cultura si no hay un examen tradicional? La evaluación debe ser coherente con el método. En lugar de una prueba de memoria, se puede utilizar una evaluación formativa y procesual. Esto puede incluir:

Portafolios donde los estudiantes documenten su proceso de reflexión.

Autoevaluaciones y coevaluaciones grupales sobre la calidad del diálogo y la participación.

La evaluación del proyecto de acción (praxis): Se valora la capacidad del grupo para organizarse, llevar a cabo su plan y reflexionar sobre su impacto.

Observación del docente: Registrar el crecimiento en la capacidad de argumentación, escucha y pensamiento crítico de los estudiantes.

Bibliografía

Freire, P. (1970). Pedagogía del Oprimido. Siglo XXI Editores.

Freire, P. (1969). La educación como práctica de la libertad. Siglo XXI Editores.

Freire, P. (1984). La importancia de leer y el proceso de liberación. Siglo XXI Editores.

Freire, P., & Macedo, D. (1989). Alfabetización: Lectura de la palabra y lectura de la realidad. Paidós.

Freire, P. (1997). Pedagogía de la autonomía: Saberes necesarios para la práctica educativa. Siglo XXI Editores.

Freire, P. (1993). Pedagogía de la esperanza: Un reencuentro con la Pedagogía del Oprimido. Siglo XXI Editores.

Brandão, C. R. (1981). O que é método Paulo Freire. Editora Brasiliense.

Gadotti, M. (1996). Paulo Freire: Uma biobibliografia. Cortez Editora.

Shor, I., & Freire, P. (1987). A Pedagogy for Liberation: Dialogues on Transforming Education. Bergin & Garvey.

Jara Holliday, O. (2018). La sistematización de experiencias: práctica y teoría para otros mundos posibles. CINDE.

Apple, M., & Beane, J. (Eds.). (1997). Escuelas democráticas. Morata.