La educación es mucho más que transferir datos. En su forma más poderosa, es una herramienta para comprender el mundo y transformarlo. Pocos conceptos capturan esta idea con tanta fuerza como la concientización según Paulo Freire. Imagina a un joven estudiante en una comunidad rural que siempre ha aceptado la falta de recursos como “algo normal”. Un día, a través del diálogo con su maestro y compañeros, empieza a cuestionar por qué su escuela tiene menos oportunidades que otras. Comienza a leer no solo las palabras en un libro, sino el mundo a su alrededor, y se da cuenta de que su realidad no es un destino inevitable, sino una condición que puede ser cambiada. Ese despertar, ese paso de la aceptación pasiva a la acción reflexiva, es el corazón de la concientización.

Este concepto, desarrollado por el pedagogo brasileño en su obra fundamental “Pedagogía del Oprimido”, no es solo una teoría abstracta. Es una invitación a repensar el rol del docente y el propósito mismo de la educación. Para los educadores de Hispanoamérica, una región marcada por profundas desigualdades, entender la concientización es más relevante que nunca. No se trata de adoctrinar, sino de ofrecer herramientas para que los estudiantes se conviertan en protagonistas de su propia historia.

En esta guía completa, exploraremos a fondo la propuesta de Paulo Freire. Desglosaremos qué es exactamente la concientización, cómo se diferencia de una simple toma de conciencia y por qué es inseparable de una educación liberadora. Analizaremos sus fases progresivas —mágica, ingenua y crítica— y ofreceremos estrategias prácticas para aplicarla en el aula, especialmente en áreas como la literatura y la lectoescritura. Este artículo te servirá como un recurso fundamental para llevar tu práctica docente a un nivel más profundo y transformador.

Qué vas a encontrar en este artículo

Fundamentos teóricos de la concientización en la pedagogía de Freire

Para comprender la concientización, primero debemos situarla dentro del marco de la pedagogía crítica de Freire. Su pensamiento no nació en un vacío académico, sino en el calor de las campañas de alfabetización para adultos en el Brasil de los años 60. Allí, Freire observó que enseñar a leer y escribir podía ser un acto mecánico o un acto de liberación.

La educación tradicional, que él denominó educación “bancaria”, trataba a los estudiantes como recipientes vacíos en los que el docente “deposita” conocimiento. Este modelo, según Freire, refuerza la pasividad y la opresión, pues enseña a los individuos a aceptar la realidad sin cuestionarla. En contraste, él propuso una educación problematizadora, donde el diálogo y la pregunta son centrales para que educador y educando aprendan juntos a leer el mundo. Es en este contexto que la concientización emerge como el objetivo principal del acto educativo.

Definición: más allá de la simple toma de conciencia

La palabra “concientización” va más allá de su traducción literal como “awareness” o “consciousness”. No se trata simplemente de “darse cuenta” de un problema. La concientización según Paulo Freire es un proceso dialéctico y profundo de reflexión y acción que permite a las personas percibir críticamente las contradicciones sociales, económicas y políticas que moldean su existencia.

Es un “desvelamiento” de la realidad. Las personas oprimidas, inmersas en lo que Freire llamó la “cultura del silencio”, a menudo internalizan la ideología del opresor y asumen su situación de desventaja como natural o merecida. La concientización rompe este silencio. Permite a los individuos dejar de ser objetos pasivos de la historia para convertirse en sujetos activos, capaces de nombrar su mundo y, por lo tanto, de transformarlo. Este proceso implica desarrollar un pensamiento crítico que no se detiene en la queja, sino que avanza hacia la acción organizada.

La praxis: el motor de la concientización

Un pilar fundamental en la teoría de Freire es el concepto de “praxis”. Para él, la concientización no puede existir sin la unidad indisoluble entre la reflexión y la acción.

Reflexión sin acción: Es mero verbalismo, un debate intelectual estéril que no produce cambios concretos en la realidad. Podemos pasar horas discutiendo sobre la pobreza, pero si esa discusión no conduce a un plan para combatirla, se queda en el aire.

Acción sin reflexión: Es activismo ciego, un impulso que puede ser bienintencionado pero que, al carecer de un análisis crítico de las causas del problema, a menudo fracasa o incluso refuerza las estructuras que pretende cambiar.

La praxis es el ciclo continuo donde la reflexión sobre la realidad opresiva lleva a una acción transformadora, y esa acción, a su vez, genera una nueva reflexión, más profunda y crítica. Por ejemplo, un grupo de estudiantes puede reflexionar sobre la falta de espacios verdes en su barrio. La praxis los llevaría a organizar una campaña para crear un parque (acción), y la experiencia de negociar con las autoridades y movilizar a los vecinos les daría una nueva y más profunda comprensión de la política local (nueva reflexión).

Contexto histórico en Latinoamérica: la lucha contra la “cultura del silencio”

El trabajo de Freire está profundamente arraigado en la historia de América Latina. En las décadas de 1950 y 1960, la región enfrentaba enormes tasas de analfabetismo, desigualdad extrema y regímenes políticos autoritarios. En este escenario, la incapacidad de leer y escribir no era solo una carencia educativa, sino una herramienta de exclusión política y social.

Freire vio que los métodos tradicionales de alfabetización, que usaban cartillas con frases desconectadas de la vida de los campesinos (“Eva vio la uva”), eran alienantes. En su lugar, desarrolló los “círculos de cultura“, donde el proceso de alfabetización partía de “palabras generadoras” extraídas del universo vocabular de los propios participantes. Palabras como “tierra”, “trabajo” o “ladrillo” no solo servían para aprender sílabas, sino para iniciar diálogos sobre la tenencia de la tierra, las condiciones laborales o el derecho a la vivienda.

Al aprender a leer la palabra, los campesinos aprendían a leer el mundo. Este fue el nacimiento práctico de la concientización: un método pedagógico que, en lugar de adaptar a las personas al sistema, les daba las herramientas para cuestionarlo y transformarlo desde sus raíces.

Fases de la concientización y su progresión

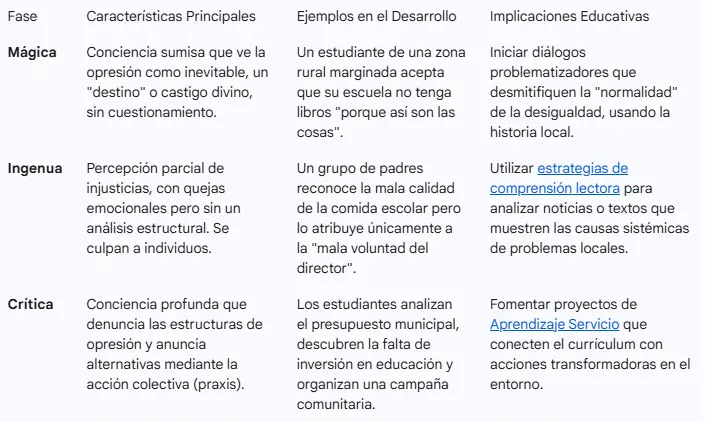

Freire no concebía la concientización como un interruptor que se enciende o se apaga. La describió como un proceso gradual, un viaje a través de diferentes niveles de conciencia. Identificó tres fases principales en este desarrollo: la conciencia mágica, la conciencia ingenua y, finalmente, la conciencia crítica.

Comprender estas etapas es fundamental para cualquier docente que desee facilitar este proceso en el aula. Permite identificar en qué punto se encuentran los estudiantes (y a veces, nosotros mismos) y diseñar estrategias pedagógicas adecuadas para promover el avance hacia una comprensión más profunda de la realidad.

Fase 1: La conciencia mágica o intransitiva

En esta fase inicial, la conciencia está sumergida en la realidad, sin poder distanciarse de ella para analizarla. Las personas con una conciencia mágica tienden a ver las estructuras de opresión como un orden natural, inmutable o dictado por una fuerza superior (el destino, Dios, la “mala suerte”).

Características: Hay una actitud de fatalismo y resignación. Los problemas sociales no se atribuyen a causas estructurales, sino a factores mágicos o inevitables. El poder de los opresores se percibe como algo abrumador e incuestionable.

Ejemplos de pensamiento: “Somos pobres porque Dios así lo quiere”, “Siempre ha sido así y nunca va a cambiar”, “No hay nada que podamos hacer, es nuestro destino”.

Implicaciones educativas: En esta etapa, el rol del lenguaje en la educación es crucial. El primer paso es establecer un diálogo que ayude a las personas a “nombrar” su realidad, a describirla con sus propias palabras. El objetivo no es dar respuestas, sino empezar a formular preguntas que rompan la aparente normalidad de la situación.

Fase 2: La conciencia ingenua o transitiva-ingenua

Aquí, la persona comienza a percibir las injusticias y los problemas a su alrededor, pero su análisis es simplista y superficial. Ya no es completamente pasiva, pero tiende a culpar a individuos o a causas aisladas en lugar de comprender el sistema en su totalidad.

Características: Hay una mayor percepción de los problemas, pero se explican de forma anecdótica o emocional. Se tiende a personalizar las causas (“El problema es que el alcalde es corrupto”) en lugar de analizar las estructuras que permiten la corrupción. A menudo se busca un “gran héroe” o líder que solucione todo, en lugar de confiar en la acción colectiva.

Ejemplos de pensamiento: “Si tan solo tuviéramos un político honesto, todo se arreglaría”, “La gente de ese barrio es pobre porque no trabaja lo suficiente”, “El problema es la falta de valores morales”.

Implicaciones educativas: El docente debe proponer actividades que ayuden a conectar los puntos. Por ejemplo, al analizar un problema local, se pueden usar proyectos interdisciplinarios para investigar su historia, sus causas económicas y sus implicaciones políticas. El objetivo es mover el foco del individuo al sistema.

Fase 3: La conciencia crítica o transitiva-crítica

Esta es la meta del proceso de concientización. La persona con conciencia crítica no solo entiende la existencia de los problemas, sino que comprende sus raíces estructurales y sistémicas. Sabe que la realidad no es estática y que puede ser transformada a través de la praxis colectiva.

Características: Capacidad de análisis profundo y complejo. Comprensión de las interconexiones entre problemas locales y globales. Rechazo del fatalismo y compromiso con la acción transformadora. La persona se siente un “sujeto” de la historia, no un objeto. Hay una apertura al diálogo y una disposición a la autocrítica.

Ejemplos de pensamiento: “La pobreza en nuestra comunidad está ligada a políticas económicas históricas y a un sistema de distribución desigual de la riqueza”, “Para solucionar el problema del agua, debemos organizarnos como comunidad y exigir nuestros derechos, además de proponer soluciones técnicas sostenibles”.

Implicaciones educativas: En esta fase, el educador actúa como un facilitador del diálogo y la organización. Se fomenta el aprendizaje basado en proyectos (ABP) que tengan un impacto real en la comunidad. Se promueve la reflexión constante sobre la acción para refinar las estrategias y profundizar la comprensión.

Para visualizar mejor estas diferencias, la siguiente tabla resume las características de cada fase:

Por qué la concientización es clave en la Pedagogía del Oprimido

La concientización según Paulo Freire no es un simple componente de su pedagogía; es su corazón y su motor. Sin este proceso de despertar crítico, la “Pedagogía del Oprimido” perdería su propósito fundamental: la liberación. Su importancia radica en que es el único camino para que los oprimidos dejen de ser un “objeto” del mundo y se conviertan en “sujetos” de su propia historia.

La función de desmitificar las estructuras dominantes

Los sistemas de opresión no se sostienen únicamente por la fuerza, sino también por la ideología. Crean “mitos” que justifican el status quo: el mito de que la pobreza es fruto de la pereza, el mito de que ciertos grupos son naturalmente superiores a otros, el mito de que el éxito depende exclusivamente del mérito individual, ignorando las barreras sistémicas.

La concientización funciona como un poderoso agente de desmitificación. A través del diálogo y el análisis crítico de la realidad, los estudiantes aprenden a identificar y desmontar estas narrativas. Comienzan a ver que muchas de las “verdades” que habían aceptado son en realidad construcciones sociales diseñadas para mantener las estructuras de poder. Este proceso es liberador porque, como decía Freire, “nadie libera a nadie, ni nadie se libera solo. Los hombres se liberan en comunión”. La concientización es el primer paso para construir esa comunión basada en una comprensión compartida de la realidad.

La inserción crítica en la historia y la utopía profética

Para Freire, una de las mayores tragedias de la opresión es que expulsa a las personas de la historia. Las convierte en espectadores pasivos de un guion escrito por otros. La concientización es el acto de “reingresar” en la historia, pero no de cualquier manera, sino de forma crítica.

Esta “inserción crítica” significa que los individuos ya no se ven a sí mismos como determinados por las circunstancias, sino como seres con la capacidad de intervenir en esas circunstancias. Aquí entra el concepto de “inédito viable”: aquello que aún no existe pero que es posible construir. La concientización permite a las personas imaginar un futuro diferente, una utopía.

Pero la utopía de Freire no es un sueño inalcanzable. Es una “utopía profética”, que implica dos momentos:

La denuncia: El análisis crítico de la estructura deshumanizante actual.

El anuncio: La proclamación y construcción de una nueva realidad más humana.

La concientización, por lo tanto, es lo que alimenta la esperanza. No una esperanza pasiva de “esperar que las cosas mejoren”, sino una esperanza activa, un imperativo existencial que impulsa a la lucha por la transformación.

Extensiones modernas: la vigencia de la concientización hoy

Aunque Freire escribió en el contexto del siglo XX, sus ideas son extraordinariamente relevantes para los desafíos actuales. Pensadores contemporáneos de la pedagogía crítica, como Henry Giroux o Peter McLaren, han aplicado y expandido el concepto de concientización para abordar nuevas formas de opresión.

Hoy, la concientización se aplica para analizar críticamente:

La globalización neoliberal: Comprendiendo cómo las políticas económicas globales afectan las comunidades locales.

La cultura digital: Analizando quién controla la información, los algoritmos de las redes sociales y la brecha digital.

Las crisis ecológicas: Fomentando una conciencia crítica sobre el consumismo y la justicia ambiental.

Nuevas formas de racismo y xenofobia: Desmontando discursos de odio y promoviendo una atención a la diversidad cultural genuina.

La concientización sigue siendo la herramienta fundamental para una educación que no se conforma con describir el mundo, sino que busca equipar a los estudiantes para transformarlo en un lugar más justo y humano.

Aplicaciones prácticas en pedagogía, literatura y lectoescritura

La teoría de la concientización puede parecer elevada, pero su verdadero poder reside en su aplicación concreta en el aula. No se necesitan recursos sofisticados, sino un cambio en el enfoque pedagógico: pasar de ser un transmisor de información a un facilitador del diálogo y la investigación. Hispanoamérica, con su rica tradición literaria y su compleja realidad social, es un terreno fértil para estas prácticas.

Estrategias pedagógicas para fomentar la conciencia crítica

El núcleo de la pedagogía freireana es el diálogo horizontal. El docente no está “por encima” de los estudiantes; aprende con ellos en un proceso de investigación conjunta de la realidad.

Los Círculos de Diálogo (o Círculos de Cultura): Esta es la herramienta por excelencia. En lugar de filas mirando a la pizarra, los estudiantes se sientan en círculo para facilitar la comunicación cara a cara. El docente presenta un “tema generador” o una “codificación” (una imagen, un video corto, una noticia, un poema) que represente una contradicción de la vida de los estudiantes. Luego, guía el diálogo con preguntas problematizadoras: ¿Qué ven aquí? ¿Qué problema representa? ¿Por qué creen que ocurre esto? ¿Nos afecta a nosotros? ¿Qué podemos hacer al respecto? El círculo de la palabra es una adaptación poderosa de esta técnica.

La Investigación del Universo Temático: Antes de iniciar un proyecto, el docente y los estudiantes investigan juntos cuáles son los temas, problemas y aspiraciones más significativos de su comunidad. ¿Es el desempleo, la contaminación de un río, la falta de transporte, la violencia de género? El currículum escolar emerge de esta investigación, asegurando que el aprendizaje sea relevante y significativo.

Mapeo Comunitario: Una actividad práctica donde los estudiantes investigan y mapean su propio barrio o comunidad. Identifican recursos (parques, bibliotecas, centros de salud) pero también problemas (basureros, zonas inseguras, falta de servicios). Este mapa se convierte en un texto para “leer” y analizar colectivamente, sirviendo como punto de partida para proyectos de mejora.

Uso de la literatura infantil para descodificar narrativas

La literatura no es solo para disfrutar; es un reflejo del mundo, con sus ideologías y estructuras de poder. Se puede usar para fomentar la concientización desde la educación inicial y primera infancia.

Selección de Textos Crítica: Elige libros que presenten diversas perspectivas, que desafíen estereotipos o que aborden temas de justicia social. Busca historias donde los personajes se organicen para resolver un problema, en lugar de esperar a un salvador. La literatura de autores de pueblos originarios o afrodescendientes de Hispanoamérica es especialmente rica para esto.

Lectura Dialógica y Preguntas Críticas: Durante la lectura compartida, no te limites a preguntas de comprensión literal. Formula preguntas que inviten a la reflexión crítica:

¿Quién tiene el poder en esta historia? ¿Quién no tiene voz?

¿Las reglas en este cuento son justas para todos? ¿Por qué?

Si pudieras reescribir el final, ¿qué cambiarías para que fuera más justo?

¿Este problema de la historia se parece a algo que pasa en nuestra comunidad?

Creación de Narrativas Propias: Después de analizar críticamente varias historias, anima a los estudiantes a escribir cuentos que reflejen sus propias realidades y sus visiones de un mundo mejor. Esto los posiciona como creadores de cultura, no solo como consumidores.

Adaptaciones en la lectoescritura: de la palabra a la acción

Para Freire, aprender a enseñar a leer y escribir es un acto político. El objetivo es pasar de una lectura pasiva a una escritura que transforma.

El Método de la Palabra Generadora Adaptado: En lugar de “mi mamá me mima”, se pueden usar palabras del universo de los niños que contengan un alto contenido social y emocional. Palabras como “juego”, “casa”, “amigo”, “calle” o “agua” pueden ser el punto de partida no solo para aprender las letras, sino para discutir sobre el derecho al juego, a una vivienda digna, a la amistad, a la seguridad en el barrio o al acceso a recursos básicos.

Escritura para la Acción Social: La escritura no debe quedarse en el cuaderno. Puede convertirse en una herramienta de participación ciudadana. Los estudiantes pueden escribir cartas a las autoridades locales para solicitar mejoras en su escuela, crear folletos para una campaña de concienciación sobre el reciclaje, redactar un periódico escolar que dé voz a sus preocupaciones o documentar las historias de los ancianos de su comunidad.

Análisis Crítico de Medios: En un mundo saturado de información, la lectoescritura crítica es fundamental. Enseña a los estudiantes a analizar noticias, publicidad y redes sociales. ¿Quién es el autor de este mensaje? ¿Cuál es su propósito? ¿Qué punto de vista está omitiendo? ¿Cómo intenta persuadirme? Esto desarrolla las habilidades necesarias para una ciudadanía digital activa y responsable.

Beneficios, desafíos y evidencia en contextos hispanoamericanos

Implementar una pedagogía basada en la concientización no es un camino fácil, pero sus beneficios potenciales para los estudiantes, los docentes y la sociedad son inmensos. A lo largo de las últimas décadas, numerosas experiencias en Hispanoamérica han demostrado tanto su poder transformador como los obstáculos que enfrenta.

Beneficios en el desarrollo de la conciencia crítica y la equidad

Cuando los estudiantes participan en un proceso educativo que fomenta la concientización, los resultados van mucho más allá de las calificaciones académicas.

Empoderamiento y Agencia: Los estudiantes dejan de verse como víctimas pasivas de sus circunstancias. Desarrollan un sentido de agencia, la creencia de que pueden influir en su propio futuro y en el de su comunidad. Esto es clave para romper ciclos intergeneracionales de pobreza y exclusión.

Desarrollo del Pensamiento Complejo: La concientización impulsa a los estudiantes a analizar problemas desde múltiples perspectivas, a identificar causas subyacentes y a proponer soluciones creativas. Estas habilidades, que forman parte de las funciones ejecutivas, son esenciales para el siglo XXI.

Fomento de la Participación Democrática: Una ciudadanía activa no nace, se construye. Al practicar el diálogo, el debate respetuoso y la acción colectiva en el aula, los estudiantes aprenden las habilidades fundamentales para participar en una sociedad democrática. Se promueve un compromiso con los derechos humanos y la justicia social.

Mejora del Aprendizaje Significativo: Al conectar los contenidos curriculares con la realidad de los estudiantes, el aprendizaje significativo se dispara. Las matemáticas son más interesantes si sirven para analizar el presupuesto familiar, y la historia cobra vida si ayuda a entender los problemas del presente.

Desafíos: resistencia institucional y falta de recursos

A pesar de sus beneficios, aplicar la pedagogía de Freire enfrenta importantes barreras.

Resistencia Institucional y Política: Un enfoque que enseña a cuestionar el status quo puede ser visto como una amenaza por las estructuras de poder. Los docentes pueden enfrentar presiones de directivos o autoridades que prefieren un modelo educativo más tradicional y “controlable”. El currículum oculto de la obediencia choca frontalmente con la autonomía que promueve Freire.

Falta de Formación Docente: Muchos programas de formación docente no preparan a los maestros para ser facilitadores del diálogo crítico. Se requiere un profundo cambio en los saberes docentes, pasando de un enfoque técnico a uno reflexivo y político.

Sistemas de Evaluación Estandarizados: La concientización y el pensamiento crítico son difíciles de medir con pruebas de opción múltiple. La presión por obtener buenos resultados en pruebas estandarizadas puede desincentivar a los docentes a dedicar tiempo a proyectos de largo plazo y de impacto comunitario. Se necesita un cambio hacia una evaluación auténtica.

Contextos de Pobreza y Violencia: En entornos extremadamente marginados, las necesidades básicas (alimentación, seguridad) son tan urgentes que puede parecer un lujo dedicar tiempo a la reflexión crítica. Sin embargo, es precisamente en estos contextos donde la concientización es más necesaria para romper los ciclos de opresión.

Evidencias de implementaciones en Brasil, Chile y México

La historia de la educación popular en Hispanoamérica está llena de ejemplos del impacto de la concientización.

Brasil: El Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) ha adoptado la pedagogía de Freire como pilar de sus escuelas en los asentamientos. La educación está directamente ligada a la lucha por la reforma agraria y la construcción de un modelo de agricultura sostenible. Los resultados muestran no solo un buen nivel académico, sino un altísimo grado de compromiso cívico y organización comunitaria.

Chile: Durante la dictadura de Pinochet, muchas organizaciones no gubernamentales y comunidades cristianas de base utilizaron los métodos de Freire en talleres de educación popular clandestinos. Estos espacios se convirtieron en focos de resistencia cultural y política, ayudando a mantener vivo el tejido social y el pensamiento crítico en un ambiente de extrema represión.

México: En estados con alta población indígena como Chiapas y Oaxaca, la pedagogía de Freire ha sido adaptada para desarrollar modelos de educación intercultural y bilingüe. El objetivo es fortalecer la identidad cultural de las comunidades y darles herramientas para defender sus territorios y sus derechos frente a presiones externas. La experiencia de las escuelas zapatistas es un ejemplo radical de esta aplicación.

Estos casos, y muchos otros a menor escala, demuestran que la concientización no es una utopía inalcanzable, sino una práctica pedagógica que, aunque desafiante, tiene el poder de generar cambios sociales medibles y duraderos.

Casos reales y ejemplos en Hispanoamérica

Más allá de los grandes movimientos sociales, la concientización según Paulo Freire cobra vida a diario en miles de aulas a lo largo de Hispanoamérica. Son los docentes comprometidos quienes adaptan estos principios a sus realidades, demostrando que la transformación puede comenzar en cualquier escuela, sin importar cuán modesta sea.

Estudios de caso en Argentina, Colombia y Perú

Argentina – Bachilleratos Populares: En los barrios periféricos de ciudades como Buenos Aires, han surgido “bachilleratos populares”, gestionados por cooperativas y movimientos sociales. Estas escuelas para jóvenes y adultos, que a menudo fueron expulsados del sistema formal, aplican una pedagogía freireana. El currículum se construye en asambleas con los estudiantes, abordando temas como el derecho al trabajo, la vivienda y la salud. Un caso concreto fue el de un grupo que, al estudiar el problema de la basura en su barrio, desarrolló un proyecto de reciclaje que no solo limpió la zona, sino que también generó ingresos para la comunidad. Pasaron de la queja (conciencia ingenua) a la acción organizada y autogestionada (conciencia crítica).

Colombia – Escuelas de Paz: En regiones afectadas por el conflicto armado, diversas ONGs y colectivos docentes han implementado “Escuelas de Paz” inspiradas en la educación popular. En una comunidad de Montes de María, una maestra utilizó el diálogo sobre las experiencias de violencia de los niños no para revictimizarlos, sino para construir colectivamente “mandatos de paz”. Los estudiantes crearon murales, canciones y obras de teatro que contaban su historia desde una perspectiva de resiliencia y esperanza (anuncio). Este proceso de concientización sobre su propia historia les permitió resignificar el dolor y convertirse en agentes activos de reconciliación en su comunidad. Se trabajó la educación para la paz desde la raíz.

Perú – Proyectos de Lectoescritura en la Amazonía: En comunidades indígenas de la Amazonía peruana, donde la tradición oral es fundamental, educadores han adaptado el método de Freire para valorar los saberes previos y la cultura local. En lugar de imponer textos ajenos, un proyecto comenzó por pedir a los niños y a los ancianos que contaran sus mitos y leyendas. Esas historias, transcritas y dibujadas por los propios niños, se convirtieron en sus primeros libros de lectura. Este acto de ver su propia cultura validada y escrita fue un paso inmenso en su autoafirmación. La concientización aquí fue sobre su propio valor cultural frente a una historia de colonización y discriminación.

Lecciones aprendidas de procesos exitosos

De estas y otras experiencias, se pueden extraer lecciones valiosas para cualquier docente:

Empezar por la Escucha: El proceso no comienza con el docente hablando, sino escuchando. Dedica tiempo a conocer la realidad de tus estudiantes, sus intereses, sus miedos y sus sueños.

Confiar en los Estudiantes: La pedagogía de Freire se basa en una profunda fe en la capacidad de todas las personas para pensar críticamente. Trata a tus estudiantes como los intelectuales y agentes de cambio que pueden llegar a ser.

El Error como Oportunidad: El papel del error en el aprendizaje es fundamental. Un proyecto que no sale como se esperaba no es un fracaso, sino una oportunidad para una reflexión más profunda. ¿Por qué no funcionó? ¿Qué aprendimos?

Conectar con la Comunidad: La escuela no es una isla. Abre las puertas y establece alianzas con familias, organizaciones locales y otros actores comunitarios. La participación familiar es clave.

Cómo medir el progreso: más allá de las notas

Evaluar la concientización requiere ir más allá de los instrumentos de evaluación tradicionales. El progreso no se mide tanto en lo que los estudiantes saben, sino en lo que hacen y son.

Observación y Registros Anecdóticos: Observa la calidad de la participación en los diálogos. ¿Los estudiantes hacen preguntas más profundas? ¿Desafían las suposiciones de los demás (y las propias) de manera respetuosa?

Portafolios de Proyectos: Recopila la evidencia de los proyectos realizados. No solo el producto final, sino también los borradores, las actas de reuniones y las reflexiones escritas sobre el proceso. Los portafolios y proyectos son una excelente herramienta.

Autoevaluación y Coevaluación: Enseña a los estudiantes a reflexionar sobre su propio aprendizaje y el del grupo. ¿Cómo ha cambiado mi forma de ver este problema? ¿Qué he aportado al trabajo del equipo? La autoevaluación y coevaluación fomentan la metacognición.

Impacto Observable en la Comunidad: El indicador más poderoso es el cambio real. ¿La campaña de limpieza tuvo éxito? ¿La carta a las autoridades recibió respuesta? ¿Mejoró la convivencia en el patio? Estos son indicadores de una praxis efectiva.

La concientización según Paulo Freire es mucho más que un concepto pedagógico; es una filosofía de la esperanza y una herramienta para la acción. Nos recuerda que la educación nunca es neutral: o funciona como un instrumento para facilitar la conformidad y la adaptación a un sistema injusto, o se convierte en la “práctica de la libertad”, el medio por el cual hombres y mujeres aprenden a lidiar críticamente con su realidad y a transformarla.

Hemos recorrido su definición como un proceso dialéctico de reflexión y acción (praxis), hemos analizado su progresión a través de las fases mágica, ingenua y crítica, y hemos visto cómo su aplicación en el aula puede revolucionar la enseñanza de la lectoescritura, la literatura y la participación ciudadana. Para los docentes de Hispanoamérica, abrazar este enfoque no es una tarea sencilla. Implica desafiar estructuras arraigadas, repensar nuestra propia práctica y asumir el rol político inherente a nuestra profesión.

Sin embargo, los beneficios son incalculables. Fomentar la concientización es apostar por una educación que humaniza, que empodera y que construye democracias más justas desde sus cimientos: el aula. Es la invitación a convertir cada clase en un espacio donde los estudiantes no solo aprenden sobre el mundo, sino que aprenden a cambiarlo. Para seguir profundizando en el revolucionario pensamiento de Paulo Freire, te invitamos a explorar otros artículos en nuestro sitio. La utopía de una educación liberadora no es un sueño lejano, es un camino que se construye día a día, diálogo a diálogo, en cada escuela dispuesta a creer en el poder transformador de sus estudiantes.

Glosario

Concientización: Proceso de desarrollo de la conciencia crítica que permite a los individuos analizar las contradicciones de su realidad social y actuar para transformarla. No es solo “darse cuenta”, sino un compromiso con la praxis.

Praxis: Unidad inseparable y dialéctica entre la reflexión (análisis crítico del mundo) y la acción (transformación de ese mundo). Una sin la otra es considerada por Freire como “verbalismo” o “activismo ciego”.

Educación Bancaria: Metáfora usada por Freire para describir la educación tradicional, en la que el docente “deposita” conocimientos en la mente de los alumnos, tratados como recipientes pasivos. Refuerza la opresión y la pasividad.

Educación Problematizadora (o Liberadora): Modelo educativo propuesto por Freire, basado en el diálogo horizontal entre educador y educandos. Juntos, investigan la realidad como un problema a resolver, promoviendo la conciencia crítica y la liberación.

Cultura del Silencio: Estado en el que las personas oprimidas internalizan la ideología dominante y se sienten incapaces de nombrar su mundo o de cuestionar su situación, aceptándola con fatalismo.

Palabra Generadora: En el método de alfabetización de Freire, es una palabra extraída del vocabulario de los propios educandos que tiene una gran carga social y emocional. Sirve como punto de partida para aprender sílabas y, a la vez, para debatir sobre la realidad que representa.

Diálogo: En la pedagogía freireana, no es una simple conversación. Es un encuentro horizontal entre personas para “nombrar” el mundo, basado en el amor, la humildad, la fe en la humanidad y la esperanza. Es la base de la educación problematizadora.

Preguntas Frecuentes (FAQ)

1. ¿La concientización solo es aplicable en la educación de adultos o en contextos de pobreza? No. Aunque nació en contextos de alfabetización de adultos en zonas rurales, sus principios son universales. La concientización puede y debe adaptarse a cualquier nivel educativo, desde preescolar hasta la universidad, y en cualquier contexto social. En clases medias o altas, por ejemplo, el proceso puede centrarse en analizar críticamente el consumismo, los privilegios, el impacto ambiental o el rol de los medios de comunicación.

2. ¿Cómo se diferencia la concientización del simple “pensamiento crítico”? El pensamiento crítico es un componente esencial de la concientización, pero esta última va un paso más allá. Mientras que el pensamiento crítico se enfoca en la capacidad de analizar, evaluar y cuestionar información e ideas, la concientización une inseparablemente ese análisis a la acción transformadora (praxis). Una persona puede ser muy crítica con el gobierno en una conversación, pero si no se moviliza o actúa de ninguna manera, según Freire, aún no ha alcanzado una conciencia crítica plena.

3. ¿Cuál es el primer paso práctico que puedo dar para aplicar esto en mi aula mañana? El primer paso es la escucha. Empieza por reemplazar una de tus clases expositivas por un círculo de diálogo. Propón un tema relevante para tus estudiantes (puede ser una noticia local, un problema de la escuela o una imagen provocadora) y haz una pregunta abierta: “¿Qué piensan de esto?”. Concéntrate en facilitar que todos hablen y se escuchen, sin juzgar. Tu rol es hacer más preguntas, no dar respuestas. Ese simple acto de valorar sus voces es el inicio del camino.

4. ¿Aplicar la pedagogía de Freire no es “adoctrinar” políticamente a los estudiantes? Freire abordó esta crítica directamente. Sostenía que toda educación es política. Una educación que enseña a los niños a obedecer sin cuestionar está tomando una posición política: la de mantener el status quo. La educación liberadora también es política, pero su objetivo es dar a los estudiantes las herramientas para que ellos mismos lean el mundo y tomen sus propias decisiones de forma libre y crítica, en lugar de aceptar pasivamente la ideología dominante. No se trata de imponer una ideología, sino de develar todas las ideologías, incluida la que se presenta como “neutral”.

Bibliografía

Freire, Paulo. Pedagogía del oprimido. Siglo XXI Editores.

Freire, Paulo. La educación como práctica de la libertad. Siglo XXI Editores.

Freire, Paulo. Pedagogía de la esperanza: Un reencuentro con la Pedagogía del oprimido. Siglo XXI Editores.

Freire, Paulo. Cartas a quien pretende enseñar. Siglo XXI Editores.

Freire, Paulo y Faundez, Antonio. Por una pedagogía de la pregunta. Siglo XXI Editores.

Gadotti, Moacir. Paulo Freire: Uma biobibliografia. Cortez Editora.

Araújo Freire, Ana Maria. Paulo Freire: una historia de vida. Homo Sapiens Ediciones.

Giroux, Henry A. La pedagogía crítica en tiempos de autoritarismo. Siglo XXI Editores.

McLaren, Peter. La vida en las escuelas: Una introducción a la pedagogía crítica en los fundamentos de la educación. Siglo XXI Editores.

Shor, Ira y Freire, Paulo. Miedo y osadía: La cotidianidad del docente. Siglo XXI Editores.