En el universo de la pedagogía, pocos nombres resuenan con tanta fuerza como los de Jean Piaget y Lev Vygotsky. Sus teorías del aprendizaje sentaron las bases de gran parte de la educación del siglo XX y siguen siendo un pilar en la formación docente actual. Aunque a menudo se les estudia juntos, sus enfoques sobre cómo aprenden los niños presentan contrastes fascinantes. Entender las diferencias entre Piaget y Vygotsky no es un mero ejercicio académico; es una herramienta práctica que permite a los educadores tomar decisiones más informadas en el aula.

Piaget, con su enfoque en el niño como un “pequeño científico” que explora el mundo de forma individual, y Vygotsky, con su visión del aprendizaje como un evento fundamentalmente social, ofrecen dos lentes para observar el mismo fenómeno: el maravilloso proceso del desarrollo cognitivo. ¿El aprendizaje es un viaje interno guiado por la maduración biológica o es un camino construido a través de la interacción con otros?

Esta guía comparativa está diseñada para docentes de Hispanoamérica que buscan comprender estas dos perspectivas. No se trata de declarar un ganador, sino de desglosar sus ideas, comparar sus principios clave y, lo más importante, explorar cómo sus teorías se aplican en la realidad de nuestras aulas, desde la enseñanza de la lectoescritura hasta el fomento del pensamiento crítico. Al final, veremos que sus ideas, más que oponerse, pueden complementarse para enriquecer nuestra práctica educativa.

Qué vas a encontrar en este artículo

Visión general de la teoría de Jean Piaget

Jean Piaget (1896-1980) es, sin duda, una de las figuras más influyentes en la psicología del desarrollo. Su trabajo revolucionó la forma en que entendemos la mente infantil. La idea central de su constructivismo es que los niños no son receptores pasivos de información, sino constructores activos de su propio conocimiento sobre el mundo. Para Piaget, el pensamiento educativo se centra en la acción y la exploración individual.

Principios básicos: asimilación, acomodación y etapas del desarrollo

La teoría de Piaget se sostiene sobre varios conceptos clave:

Esquemas: Son las unidades básicas del conocimiento, como “mapas mentales” que usamos para entender e interactuar con el mundo. Un bebé tiene esquemas simples como “agarrar” o “chupar”, mientras que un adulto tiene esquemas complejos para conceptos como la justicia o la democracia.

Asimilación: Es el proceso de incorporar nueva información a nuestros esquemas existentes. Por ejemplo, un niño que sabe lo que es un perro (cuatro patas, peludo) y ve un gato por primera vez, podría llamarlo “perro”. Está asimilando la nueva experiencia a un esquema que ya posee.

Acomodación: Ocurre cuando la nueva información no encaja en los esquemas existentes, lo que nos obliga a modificarlos o a crear nuevos. Siguiendo el ejemplo, cuando al niño se le explica que ese animal es un “gato”, debe acomodar su conocimiento creando un nuevo esquema para los gatos, distinto del de los perros.

Equilibración: Piaget veía el desarrollo como una búsqueda constante de equilibrio entre la asimilación y la acomodación. Este balance es lo que impulsa el aprendizaje.

Quizás su aporte más conocido es la teoría de las etapas del desarrollo cognitivo. Piaget propuso que todos los niños pasan por cuatro etapas universales en un orden fijo, y que cada etapa se caracteriza por formas cualitativamente diferentes de pensar:

Etapa Sensoriomotora (0-2 años): El niño conoce el mundo a través de sus sentidos y acciones motoras.

Etapa Preoperacional (2-7 años): El niño empieza a usar el lenguaje y los símbolos, pero su pensamiento es egocéntrico e ilógico.

Etapa de Operaciones Concretas (7-11 años): El pensamiento se vuelve más lógico y organizado, pero limitado a lo concreto y tangible.

Etapa de Operaciones Formales (11 años en adelante): El adolescente puede pensar de manera abstracta, hipotética y sistemática.

Para Piaget, la maduración biológica es el motor que permite pasar de una etapa a la siguiente. El entorno social es importante, pero secundario a la exploración individual y la maduración interna.

Visión general de la teoría de Lev Vygotsky

Lev Vygotsky (1896-1934), contemporáneo de Piaget, ofreció una perspectiva radicalmente diferente. Su teoría sociocultural sostiene que el desarrollo cognitivo no puede entenderse sin considerar el contexto social, cultural e histórico en el que ocurre. Para Vygotsky, la teoría socioconstructivista postula que las funciones mentales superiores (atención, memoria, pensamiento) no son innatas, sino que se desarrollan a través de la interacción social.

Conceptos clave: ZDP, mediación y andamiaje

Los pilares de la teoría de Vygotsky son:

Interacción Social: Es el origen de todo aprendizaje. Vygotsky afirmó célebremente: “Toda función en el desarrollo cultural del niño aparece dos veces: primero, a nivel social, y luego, a nivel individual”. Aprendemos de los demás y luego internalizamos ese conocimiento.

Mediación: Nuestro contacto con el mundo no es directo, sino que está “mediado” por herramientas culturales. La herramienta más importante es el lenguaje, pero también lo son los símbolos, el arte o los sistemas de numeración. Estas herramientas moldean nuestra forma de pensar.

Zona de Desarrollo Próximo (ZDP): Es el concepto más influyente de Vygotsky. Se refiere a la distancia entre lo que un niño puede hacer por sí solo (su nivel de desarrollo real) y lo que puede hacer con la ayuda de un adulto o un compañero más capaz (su nivel de desarrollo potencial). La zona de desarrollo próximo es el espacio donde la enseñanza debe ocurrir para ser efectiva.

Andamiaje Educativo: Aunque el término fue acuñado después, se basa directamente en la idea de la ZDP. Se refiere al apoyo temporal que el “otro más experto” proporciona al aprendiz para ayudarle a cruzar la ZDP. Este apoyo se retira gradualmente a medida que el aprendiz gana autonomía.

A diferencia de Piaget, Vygotsky no propuso etapas universales. Para él, el desarrollo no es un proceso lineal y predecible, sino que varía enormemente dependiendo de la cultura y las interacciones sociales que experimente el niño. El rol del docente y de los compañeros es central, no periférico.

Comparación detallada de las diferencias fundamentales

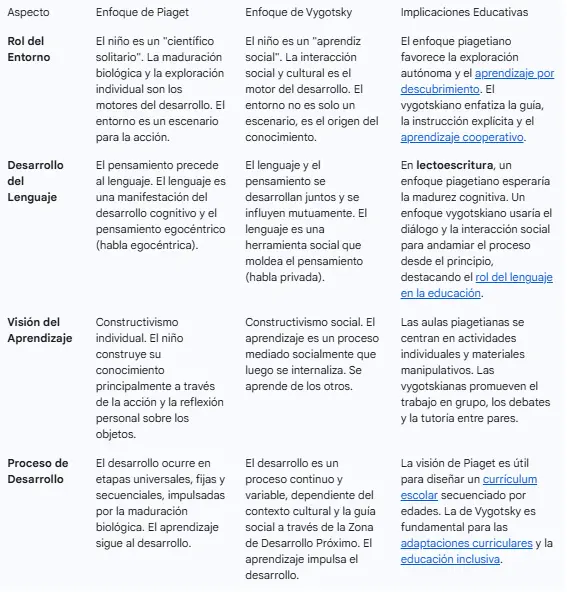

Aunque ambos teóricos son constructivistas, sus caminos se bifurcan en aspectos cruciales. Analizar las diferencias entre Piaget y Vygotsky nos ayuda a entender sus implicaciones en el aula. La siguiente tabla resume sus contrastes principales, que luego desarrollaremos.

Rol del entorno: ¿Solitario o social?

La divergencia más profunda radica aquí. Para Piaget, el niño es el protagonista de su propio desarrollo. Como un científico, formula hipótesis sobre el mundo, las pone a prueba a través de la acción y modifica sus esquemas. El docente debe crear un ambiente rico en materiales que estimulen esta exploración. Para Vygotsky, el desarrollo es un proceso de aprendizaje compartido. El niño aprende los “secretos” de su cultura a través de la guía de personas más expertas. El docente no solo prepara el ambiente, sino que actúa activamente como mediador.

El lenguaje: ¿Reflejo del pensamiento o herramienta para pensar?

Para Piaget, el “habla egocéntrica” (niños que hablan solos mientras juegan) era una prueba de que aún no podían adoptar la perspectiva de otros. Era un monólogo que reflejaba su pensamiento, pero que no tenía una función social y desaparecía con la madurez. Vygotsky tenía una visión opuesta. Para él, esa “habla privada” es fundamental. Es el niño pensando en voz alta, usando el lenguaje como una herramienta para organizar sus pensamientos y planificar sus acciones. Es un diálogo social que se está internalizando. Esta diferencia es crucial para entender cómo abordar la lectoescritura y la comunicación en el aula.

El aprendizaje: ¿Un acto individual o una colaboración?

Imagina a un niño armando un rompecabezas. El enfoque piagetiano se centraría en cómo el niño, a través del ensayo y error, descubre por sí mismo las formas y los encajes. El vygotskiano se fijaría en la madre que, sentada a su lado, le dice: “¿Por qué no empezamos por las esquinas? Esas piezas son más fáciles de identificar”. Para Piaget, el aprendizaje real es el que el niño hace solo. Para Vygotsky, el aprendizaje real ocurre en esa interacción guiada.

Similitudes entre Piaget y Vygotsky para un enfoque integrador

A pesar de las notables diferencias entre Piaget y Vygotsky, es un error verlos como polos completamente opuestos. Ambos comparten un terreno común fundamental que permite a los docentes crear un enfoque pedagógico más rico y equilibrado.

Áreas de convergencia en el desarrollo infantil

El niño como constructor activo: Ambos rechazaron la idea conductista del niño como un receptor pasivo. Tanto para Piaget como para Vygotsky, el niño es un participante activo que construye su propio entendimiento. Esta es la base del constructivismo.

El desarrollo disminuye con la edad: Ambos observaron que la capacidad de aprendizaje y el desarrollo cognitivo no son estáticos, sino que cambian y evolucionan a medida que el niño crece.

La importancia del juego: Ambos teóricos reconocieron el juego como una actividad crucial para el desarrollo. Para Piaget, es una forma de asimilar la realidad a los esquemas del niño. Para Vygotsky, en el juego el niño crea una “zona de desarrollo próximo” imaginaria donde puede actuar por encima de su nivel de desarrollo real. Aprender jugando es un principio que une a ambos.

Cómo combinar ambos enfoques en la práctica pedagógica

Un docente eficaz no tiene que elegir un bando en el debate Piaget Vygotsky. Puede, y debe, integrar lo mejor de ambos mundos:

Usar a Piaget para la preparación del ambiente: Diseña un aula rica en materiales diversos y desafiantes que inviten a la exploración individual y al descubrimiento, respetando las etapas generales de desarrollo de tus alumnos.

Usar a Vygotsky para la interacción: Dentro de ese ambiente, actúa como un mediador. Usa el andamiaje, haz preguntas estratégicas y fomenta el trabajo en grupos para que los estudiantes se apoyen mutuamente.

Equilibrar trabajo individual y grupal: Ofrece momentos para que los estudiantes trabajen de forma autónoma (piagetiano) y otros momentos para que colaboren en proyectos, debates o tutorías entre pares (vygotskiano). Esta combinación es la base de muchas metodologías activas.

Por ejemplo, al enseñar sobre tipos de textos en primaria, podrías ofrecer una “estación piagetiana” con diferentes libros y revistas para que los exploren libremente, y una “estación vygotskiana” donde, guiados por ti, analicen juntos las características de un texto instructivo.

Aplicaciones prácticas en pedagogía, literatura y lectoescritura

Veamos cómo estas teorías se traducen en estrategias concretas, especialmente relevantes para el contexto educativo de Hispanoamérica.

Uso de Piaget en actividades autónomas de lectura

La teoría de Piaget nos anima a ofrecer a los estudiantes oportunidades para que construyan significado por sí mismos.

Rincones de lectura por niveles: Organiza la biblioteca del aula con libros clasificados no solo por tema, sino también por complejidad, permitiendo que los niños elijan textos que se ajusten a su etapa de desarrollo lector.

Fichas de lectura auto-guiadas: En lugar de un cuestionario de comprensión, puedes ofrecer fichas donde el niño dibuje su parte favorita, escriba qué le hizo sentir el texto o imagine un final diferente. Esto permite una interacción personal y constructiva con la literatura.

Manipulativos para la conciencia fonológica: En preescolar, usar letras magnéticas, bloques con sílabas o plastilina para moldear letras son actividades piagetianas clásicas que permiten al niño explorar las propiedades del lenguaje escrito de manera concreta.

Integración de Vygotsky en discusiones grupales de literatura

El enfoque de Vygotsky brilla en las actividades sociales de aprendizaje.

Círculos literarios o clubes de lectura: Agrupa a los estudiantes para que lean el mismo libro y luego discutan sus interpretaciones. El docente puede asignar roles (resumidor, conector, buscador de vocabulario) para andamiar la discusión y asegurar una participación equitativa.

Lectura compartida y dialogada: El docente lee en voz alta un texto de un autor hispanoamericano como José Martí, deteniéndose para hacer preguntas predictivas (“¿Qué creen que pasará ahora?”), inferenciales (“¿Por qué el personaje se sentirá así?”) y valorativas (“¿Están de acuerdo con su decisión?”). La comprensión se construye colectivamente.

Escritura colaborativa: Proyectos como escribir un cuento en grupo, crear un blog de aula o redactar un guion teatral obligan a los estudiantes a negociar significados, combinar ideas y usar el lenguaje para un propósito social, tal como Vygotsky defendía.

Adaptaciones para desafíos educativos regionales

En contextos como las escuelas multigrado rurales, comunes en varios países de Latinoamérica, la teoría de Vygotsky es especialmente poderosa. El modelo de tutoría entre pares, donde los alumnos mayores ayudan a los más pequeños, es una aplicación natural de la ZDP. Piaget, por su parte, nos recuerda la importancia de tener materiales concretos y variados que permitan a niños de diferentes edades explorar conceptos a su propio ritmo.

Impacto en la educación contemporánea y debates actuales

La influencia de Piaget y Vygotsky en los sistemas educativos de todo el mundo es innegable. La educación centrada en el niño, el aprendizaje activo y el constructivismo son ideas que provienen directamente de ellos. Modelos educativos como la Nueva Escuela Mexicana o las reformas curriculares en países como Colombia o Chile beben de ambas fuentes, promoviendo tanto competencias individuales como el trabajo colaborativo.

Sin embargo, sus teorías no están exentas de críticas modernas:

A Piaget se le critica por subestimar las capacidades de los niños y por la rigidez de sus etapas, que no siempre se corresponden con la diversidad del desarrollo real.

A Vygotsky, cuyo trabajo fue interrumpido por su temprana muerte, se le señala que no desarrolló sus ideas con la misma profundidad empírica que Piaget.

El debate actual no busca tanto refutarlos, sino refinar y combinar sus aportes. La neuroeducación, por ejemplo, confirma la idea piagetiana de la importancia de la maduración cerebral, pero también valida la visión vygotskiana al demostrar cómo las interacciones sociales moldean las conexiones neuronales (neuroplasticidad).

Para los docentes, la recomendación es clara: conocer ambas teorías a fondo para poder elegir la estrategia más adecuada para cada objetivo de aprendizaje y para cada grupo de estudiantes.

Entender las diferencias entre Piaget y Vygotsky es como tener un par de gafas bifocales para mirar el aprendizaje. Piaget nos ofrece la lente para ver de cerca el fascinante mundo interno del niño: su lógica, sus etapas, su construcción individual del conocimiento. Vygotsky nos da la lente para ver de lejos, para apreciar el amplio paisaje social y cultural que rodea y da forma a ese niño.

Un docente que solo mira a través de una lente se pierde la mitad de la imagen. El que aprende a cambiar el enfoque, a combinar la exploración autónoma con la guía colaborativa, el trabajo individual con el diálogo grupal, se convierte en un profesional mucho más completo y eficaz.

Al final, el legado de ambos gigantes de la psicología educativa no es un dogma a seguir, sino una invitación a reflexionar sobre nuestra propia práctica. Nos recuerdan que en el centro del acto educativo hay siempre un sujeto activo, que construye, que interactúa y que aprende. Y nuestra tarea es ser los arquitectos de los ambientes y los puentes que le permitan construir de la mejor manera posible.

Glosario

Constructivismo: Teoría del aprendizaje que sostiene que las personas construyen activamente su propio conocimiento y comprensión del mundo a través de la experiencia y la reflexión.

Asimilación: (Piaget) Proceso de integrar nueva información en los esquemas cognitivos preexistentes.

Acomodación: (Piaget) Proceso de modificar los esquemas existentes o crear nuevos para incorporar información que no encaja.

Etapas del Desarrollo Cognitivo: (Piaget) Secuencia de cuatro fases universales (sensoriomotora, preoperacional, operaciones concretas, operaciones formales) que caracterizan el desarrollo del pensamiento.

Zona de Desarrollo Próximo (ZDP): (Vygotsky) Espacio entre lo que un aprendiz puede hacer de forma independiente y lo que puede lograr con la guía de alguien más experto.

Mediación: (Vygotsky) Proceso por el cual las herramientas culturales, especialmente el lenguaje, actúan como intermediarios entre el individuo y el entorno, moldeando el desarrollo cognitivo.

Preguntas Frecuentes (FAQ)

1. Entonces, ¿quién tenía razón, Piaget o Vygotsky? No se trata de una cuestión de “quién tiene la razón”. Ambos ofrecieron perspectivas increíblemente valiosas y, en muchos sentidos, complementarias sobre el desarrollo. La educación moderna reconoce que tanto la maduración individual (Piaget) como la interacción social (Vygotsky) son cruciales para el aprendizaje.

2. ¿Puedo mezclar ambas teorías en una misma clase o lección? ¡Sí, y es lo más recomendable! Puedes diseñar una lección que comience con una actividad de exploración individual (Piaget) y luego pase a una discusión en grupo o a un proyecto colaborativo para consolidar el aprendizaje (Vygotsky).

3. ¿Qué teoría es mejor para enseñar a niños con dificultades de aprendizaje? La teoría de Vygotsky, con su énfasis en la ZDP y el andamiaje, suele considerarse especialmente útil para la educación especial e inclusiva. Permite al docente identificar el nivel exacto de apoyo que un estudiante necesita para avanzar, personalizando la enseñanza de manera muy efectiva.

4. ¿El contexto cultural de Piaget (Suiza) y Vygotsky (Rusia) afecta la aplicabilidad de sus teorías? Sí, y es un punto importante. La teoría de Piaget, con su énfasis en etapas universales, ha sido criticada por ser potencialmente menos sensible a las variaciones culturales. La teoría de Vygotsky, al poner la cultura en el centro del desarrollo, es por naturaleza más adaptable y relevante para analizar y trabajar en los diversos contextos culturales de Hispanoamérica.

Bibliografía

Castorina, J. A. (2005). Piaget-Vygotsky: contribuciones para replantear el debate. Paidós.

Coll, C., & Martí, E. (2001). La educación escolar ante las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Alianza Editorial.

Piaget, J. (1991). Seis estudios de psicología. Editorial Labor.

Piaget, J., & Inhelder, B. (1997). Psicología del niño. Ediciones Morata.

Vygotsky, L. S. (2000). El desarrollo de los procesos psicológicos superiores. Crítica.

Vygotsky, L. S. (2012). Pensamiento y lenguaje. Paidós.

Wertsch, J. V. (1988). Vygotsky y la formación social de la mente. Paidós.