La educación primaria en Puerto Rico es mucho más que el primer escalón de la escolarización formal; es el crisol donde se forja la ciudadanía en un contexto de identidades duales y complejidades socioeconómicas. Es en estas aulas donde los niños no solo aprenden a leer y a sumar, sino que también tienen su primer contacto estructurado con las tensiones culturales, lingüísticas y políticas que definen a la isla. Por ello, un análisis superficial no le hace justicia. Para comprender verdaderamente la salud y las perspectivas del sistema educativo de Puerto Rico, es imperativo sumergirse en las profundidades de su nivel elemental.

Esta guía se ha rediseñado para ofrecerte precisamente eso: una radiografía exhaustiva y crítica de la educación primaria puertorriqueña. No nos limitaremos a describir su estructura y currículo; analizaremos las grietas sistémicas que determinan su calidad, desglosaremos los retos estructurales que van más allá del aula y exploraremos las verdaderas implicaciones de su funcionamiento para el futuro de la sociedad boricua.

Qué vas a encontrar en este artículo

La estructura de la educación primaria: un modelo centralizado en un archipiélago diverso

La organización de la educación elemental sigue un modelo heredado y adaptado del sistema estadounidense, pero su implementación en la realidad puertorriqueña revela tensiones significativas.

Definición y alcance: la educación elemental

Conocida oficialmente como educación elemental, esta etapa abarca desde el Kínder (5 años) hasta el sexto grado (aproximadamente 12 años) cuando avanzan a la escuela secundaria. Su obligatoriedad, consagrada en la Constitución del Estado Libre Asociado, la establece como un derecho fundamental y una responsabilidad del Estado. Sin embargo, la brecha entre el mandato legal y la garantía de una educación de calidad es uno de los dramas centrales del sistema.

El rol del Departamento de Educación (DEPR): centralización y sus consecuencias

El DEPR opera como un sistema educativo masivo y altamente centralizado. Sobre el papel, esto garantiza uniformidad en el currículo y los estándares. En la práctica, genera una burocracia paquidérmica que a menudo es incapaz de responder con agilidad a las necesidades radicalmente diversas de sus escuelas. Una escuela en el corazón de San Juan no enfrenta los mismos desafíos que una en la montaña de Maricao o en la isla municipio de Vieques. Sin embargo, el modelo “one-size-fits-all” del DEPR impone políticas, contenidos curriculares y calendarios uniformes, sofocando la innovación local y la capacidad de los directores y maestros para adaptar contenidos a su realidad inmediata.

Kínder: el umbral crítico hacia la escolarización formal

El Kínder es mucho más que un año de transición; es el punto de partida donde las desigualdades sociales comienzan a cristalizarse en brechas académicas.

Del juego a la estructura: un salto pedagógico

A diferencia de la educación preescolar en Puerto Rico, centrada en el desarrollo integral a través del juego, el Kínder introduce al niño en el mundo de la educación formal. El cambio es abrupto: se pasa de un aprendizaje exploratorio a uno guiado por objetivos y estándares medibles. El éxito de esta transición depende enormemente de la calidad del programa y de la preparación del docente para manejar este delicado equilibrio.

Objetivos pedagógicos y el foco en competencias clave

El currículo de Kínder se enfoca intensamente en el desarrollo de competencias fundacionales:

- Conciencia fonológica y pre-lectura: Se sientan las bases neuronales para aprender a leer, un proceso que la neuroeducación y lectura ha demostrado ser crítico en esta etapa. El objetivo es que los niños dominen el alfabeto y la relación entre letras y sonidos.

- Sentido numérico: Se trabaja el conteo, la correspondencia uno a uno y conceptos básicos de cantidad, que son los pilares del pensamiento matemático.

- Autorregulación y funciones ejecutivas: Quizás el área más importante. A través de rutinas, juegos estructurados y la interacción social, se busca desarrollar la capacidad del niño para controlar impulsos, mantener la atención y concentración y organizar su comportamiento. El desarrollo de estas funciones ejecutivas es un predictor más fuerte del éxito futuro que el conocimiento académico temprano.

El entorno escolar y el currículo: un reflejo de la dualidad puertorriqueña

El currículo y el ambiente de las escuelas primarias son el escenario donde se manifiesta la profunda división social de la isla y el continuo debate sobre su identidad.

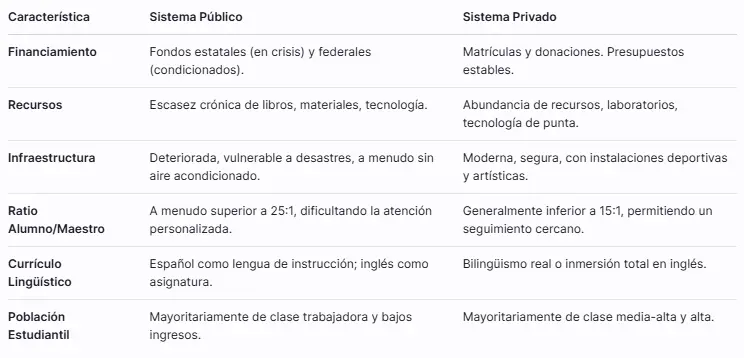

Un sistema fracturado: la brecha entre lo público y lo privado

La diferencia entre una escuela primaria pública y una privada en Puerto Rico no es una cuestión de grado, sino de universos paralelos.

Esta fractura no solo crea una desigualdad de oportunidades, sino que perpetúa la segregación social desde la infancia.

El currículo: un campo de batalla cultural

Las materias obligatorias (Español, Matemáticas, Ciencias, Estudios Sociales, Inglés) son el vehículo de un currículo que navega una tensión constante:

- Estudios Sociales: Aquí se libra una batalla silenciosa. ¿Se enseña la historia de Puerto Rico como la de una nación caribeña y latinoamericana con una relación colonial con EE. UU., o se prioriza la historia y la cívica estadounidense? El enfoque varía, pero la ambigüedad refleja la indefinición del estatus político de la isla.

- Español vs. Inglés: En el sistema público, el inglés se enseña como una asignatura más, a menudo con métodos anticuados y sin un contexto de inmersión real. El resultado es que la mayoría de los egresados no alcanzan un bilingüismo funcional. En el sector privado, el inglés es la llave de acceso al prestigio y a la movilidad social, consolidando una élite bilingüe. Este “apartheid lingüístico” es una de las consecuencias más profundas del sistema.

La calidad educativa: una crisis estructural con rostro humano

Hablar de calidad educativa en la primaria puertorriqueña es hablar de una crisis sistémica que se manifiesta en bajos resultados académicos, pero cuyas raíces son mucho más profundas.

Los resultados que encienden las alarmas

Año tras año, las pruebas estandarizadas (META-PR) revelan una realidad preocupante: un porcentaje alarmantemente alto de estudiantes no logra los niveles de competencia básicos en lectura y matemáticas. Esto no es un fracaso de los niños ni de sus maestros; es el síntoma de un sistema que no está proveyendo las condiciones necesarias para el aprendizaje. La dificultad para lograr una comprensión lectora en primaria efectiva es una de las principales barreras para el aprendizaje que arrastrarán durante toda su trayectoria.

Las causas subyacentes de la brecha de rendimiento

La desigualdad no es una casualidad, es el producto de factores estructurales:

- Geografía de la Pobreza: El rendimiento académico es un mapa de la pobreza. Las escuelas en municipios con altos niveles de desempleo y bajos ingresos consistentemente obtienen los peores resultados. La pobreza infantil y el aprendizaje escolar están inextricablemente unidas.

- El trauma colectivo no atendido: La niñez puertorriqueña ha vivido una secuencia de traumas devastadores: la crisis económica, el huracán María, los terremotos y la pandemia. Estos eventos han dejado secuelas profundas en la salud mental de los estudiantes, afectando su capacidad de aprender. El sistema, sin embargo, carece de los recursos (psicólogos, trabajadores sociales) para ofrecer el apoyo necesario. Cómo afecta el estrés al aprendizaje es una realidad palpable en cada aula.

- El impacto del cierre de escuelas: La política de consolidación de escuelas no fue una simple medida administrativa. Significó la erradicación de la escuela como institución social en cientos de comunidades, rompiendo lazos, imponiendo cargas logísticas a familias pobres y generando aulas sobrepobladas en las escuelas receptoras.

El rol docente: la resiliencia frente a la precariedad

Los maestros de primaria son la columna vertebral del sistema, pero soportan una carga desproporcionada en condiciones de extrema precariedad.

Formación y la realidad del aula

Aunque se requiere un bachillerato en Educación Elemental, la formación universitaria no siempre prepara a los nuevos docentes para la cruda realidad que enfrentarán: la falta de recursos, la diversidad de necesidades en el aula (incluyendo estudiantes con trastornos del aprendizaje sin el apoyo adecuado) y la carga emocional de trabajar con poblaciones vulnerables. El rol del docente se expande para ser el de psicólogo, trabajador social y, a menudo, la única figura estable en la vida de un niño.

Un éxodo de talento imparable

Los bajos salarios, congelados durante años, junto con las condiciones laborales deficientes y la falta de respeto profesional, han creado un éxodo masivo de maestros. Educadores experimentados y talentosos emigran a estados como Florida o Texas, donde se les ofrecen salarios que duplican o triplican lo que ganarían en la isla. Esta fuga de cerebros es una herida abierta que debilita al sistema día a día, dejando las aulas en manos de personal menos experimentado o sustitutos. El síndrome de burnout docente no es un riesgo, es una epidemia.

Los grandes desafíos de la educación primaria: una tormenta perfecta

Los problemas de las escuelas primarias son un microcosmos de los desafíos que enfrenta Puerto Rico como sociedad.

- Infraestructura en ruinas: Es imposible enseñar y aprender en escuelas donde el techo se filtra, los baños no funcionan y el calor es sofocante. La vulnerabilidad de la infraestructura no es solo un problema de mantenimiento; es un mensaje simbólico del valor que como sociedad se le da a la educación pública.

- La brecha digital como abismo social: La pandemia no creó la brecha digital, simplemente la hizo visible para todos. La falta de acceso a dispositivos y a internet de alta velocidad en los hogares de estudiantes de bajos ingresos se traduce en una barrera insalvable para el aprendizaje en el siglo XXI.

- Financiamiento insuficiente y mal administrado: El problema no es solo la cantidad de dinero, sino cómo se gestiona. La burocracia del DEPR consume una parte significativa de los fondos en gastos administrativos, y el dinero a menudo no llega a donde más se necesita: el aula.

- Currículo anacrónico: En un mundo que demanda creatividad, colaboración y pensamiento crítico, el currículo a menudo sigue anclado en la memorización y la preparación para pruebas estandarizadas. Hay una necesidad urgente de transitar hacia metodologías activas como el aprendizaje basado en proyectos (ABP) para hacer el aprendizaje relevante y significativo.

Oportunidades y perspectivas de mejora: luces en medio de la adversidad

A pesar del panorama desolador, la esperanza reside en la capacidad de innovación que surge desde la base y en las oportunidades estratégicas que se presentan.

- El poder de las comunidades educativas: El fracaso del sistema centralizado ha empoderado a comunidades, organizaciones sin fines de lucro y grupos de maestros a tomar la iniciativa. Proyectos de huertos escolares, alianzas con artistas locales, programas de tutoría comunitaria y la reinvención de escuelas como centros comunitarios son ejemplos de resiliencia y de un nuevo camino posible.

- Fondos federales como palanca de cambio: La llegada de miles de millones de dólares en fondos federales para la recuperación y la educación (Fondos ESSER) representa una oportunidad histórica y quizás irrepetible. Si se utilizan de manera estratégica y transparente, estos fondos podrían usarse para modernizar la infraestructura, cerrar la brecha digital, invertir en la salud mental de la comunidad escolar y ofrecer una capacitación docente de alta calidad.

- Reforma curricular desde abajo: Existe un movimiento creciente de educadores que abogan por una reforma curricular que integre la educación emocional, la educación para el Desarrollo Sostenible y un enfoque en la identidad cultural puertorriqueña, preparando a los estudiantes no solo para un examen, sino para la vida.

La educación primaria en Puerto Rico se encuentra en una encrucijada crítica. El sistema actual, marcado por la inequidad, la precariedad y una crisis estructural profunda, está fallando a una generación de niños. Sin embargo, reducir el análisis a esta dura realidad sería ignorar la inmensa fortaleza y el potencial que reside en sus comunidades educativas.

La transformación no vendrá de más directrices centralizadas, sino de empoderar a las escuelas, dignificar la profesión docente y colocar el bienestar y el aprendizaje integral de los niños en el centro de cada decisión. La lucha por una educación primaria de calidad en Puerto Rico es, en esencia, la lucha por el alma y el futuro de la isla.

Glosario

- Educación Elemental: Término oficial utilizado en Puerto Rico para referirse a la educación primaria, que abarca desde el kínder hasta el sexto grado.

- DEPR: Siglas del Departamento de Educación de Puerto Rico, la agencia gubernamental que administra el sistema de educación pública.

- META-PR: Siglas de las Pruebas de Medición y Evaluación para la Transformación Académica, las pruebas estandarizadas utilizadas en el sistema público.

- Ausentismo Crónico: Se refiere a la ausencia de un estudiante al 10% o más de los días de clase en un año escolar, por cualquier razón. Es un fuerte predictor de bajo rendimiento y deserción.

Preguntas Frecuentes (FAQ)

1. ¿Qué grados cubre la educación primaria en Puerto Rico?

La educación primaria, o elemental, en Puerto Rico cubre desde el Kínder (para niños de 5 años) hasta el sexto grado (aproximadamente 12 años).

2. ¿Es el inglés una materia importante en las escuelas primarias públicas?

Sí, el inglés es una materia obligatoria en todos los grados de la primaria. El objetivo es desarrollar el bilingüismo, aunque la efectividad y la calidad de la enseñanza pueden variar mucho entre escuelas.

3. ¿Qué impacto ha tenido la crisis económica en las escuelas primarias?

Ha tenido un impacto severo, resultando en recortes presupuestarios que afectan la compra de materiales, el mantenimiento de las escuelas y los salarios de los maestros. También fue un factor clave en la decisión de cerrar cientos de escuelas en la última década.

4. ¿Existen programas de educación especial en las escuelas primarias?

Sí, por ley federal (IDEA Act), el sistema público debe proveer servicios de educación especial a todos los estudiantes elegibles con discapacidades. Esto incluye evaluaciones, planes educativos individualizados (PEI) y terapias.

Bibliografía

- Benítez, J. (1987). La educación en Puerto Rico: Desde la época precolombina hasta 1985. Editorial de la Universidad de Puerto Rico.

- Centro para la Nueva Economía (CNE). Publicaciones y análisis sobre el estado de la educación en Puerto Rico.

- Departamento de Educación de Puerto Rico. Cartas Circulares y documentos oficiales sobre el currículo y la política educativa.

- López Yustos, A. (1997). Historia documental de la educación en Puerto Rico, 1503-1970. Publicaciones Puertorriqueñas.

- Negrón de Montilla, A. (1990). La americanización de Puerto Rico y el sistema de instrucción pública, 1900-1930. Editorial de la Universidad de Puerto Rico.

- Scarano, F. A. (2014). Puerto Rico: Cinco siglos de historia. McGraw-Hill.

- Solís, J. (1994). Public School Reform in Puerto Rico: Sustaining Colonial Models of Development. Greenwood Press.

- Vázquez Arce, M. (2018). El huracán María: el significado de una crisis. Centro de Periodismo Investigativo.