En un aula de preescolar, un niño de cuatro años narra con entusiasmo lo que hizo el fin de semana. Mientras habla, se tapa la boca con las manos, pero no parece darse cuenta de que sus compañeros no pueden entenderle. Para él, si la historia es clara en su mente, debe serlo para todos los demás. Este es un ejemplo clásico del egocentrismo infantil según Piaget, un concepto fundamental en la psicología del desarrollo que a menudo se malinterpreta. No se trata de egoísmo, sino de una característica natural y transitoria en la forma en que los niños pequeños perciben el mundo.

Comprender esta etapa es clave para cualquier docente que busque crear un ambiente de aprendizaje efectivo y empático. Lejos de ser un obstáculo, el egocentrismo es el andamiaje sobre el cual se construye el pensamiento social y la capacidad de entender otras perspectivas. En esta guía, exploraremos a fondo la teoría cognitiva de Piaget para desglosar este concepto, sus diferentes manifestaciones y, lo más importante, cómo puedes utilizar este conocimiento para diseñar estrategias pedagógicas que impulsen el desarrollo de tus estudiantes. Abordaremos sus tipos, su evolución y sus aplicaciones prácticas en el aula hispanoamericana.

Qué vas a encontrar en este artículo

Fundamentos teóricos del egocentrismo en la obra de Piaget

Para entender el egocentrismo, primero hay que situarlo dentro del gran mapa del desarrollo cognitivo que trazó Jean Piaget. Este psicólogo suizo no veía a los niños como “adultos en miniatura”, sino como constructores activos de su propio conocimiento, que avanzan a través de distintas etapas con formas de pensar cualitativamente diferentes. Su trabajo, que sentó las bases de muchas corrientes pedagógicas, describe el egocentrismo como una pieza central de la etapa preoperacional.

Definición: más allá del egoísmo

El egocentrismo, en términos piagetianos, es la incapacidad de un niño para diferenciar entre su propia perspectiva y la de otra persona. El niño asume que los demás ven, oyen, sienten y piensan exactamente como él. Esta visión del mundo no surge de una intención egoísta, sino de una limitación cognitiva: el niño aún no ha desarrollado las estructuras mentales necesarias para “descentrarse”, es decir, para ponerse en el lugar del otro.

Esta característica está influenciada por otros dos aspectos del pensamiento preoperacional:

Pensamiento precausal: Los niños establecen relaciones de causa y efecto basadas en sus propias experiencias, aunque no haya una conexión lógica. Por ejemplo, un niño puede creer que la luna lo sigue cuando camina de noche porque esa es su percepción.

Sincretismo: Tienden a vincular ideas o eventos que no están relacionados, creando una realidad global y poco diferenciada a partir de sus percepciones subjetivas.

El egocentrismo es, por tanto, el punto de partida natural desde el cual el niño comienza a construir una comprensión más objetiva y socializada de la realidad.

El egocentrismo en la etapa preoperacional (2-7 años)

La etapa preoperacional es un período de enorme desarrollo, donde el lenguaje y el pensamiento simbólico florecen. Sin embargo, el pensamiento del niño todavía es predominantemente intuitivo y prelógico. El egocentrismo es la manifestación más clara de esta limitación. Durante estos años, el niño interpreta el mundo a través de un único filtro: el suyo.

Piaget observó que esta fase es un puente necesario entre la inteligencia puramente sensoriomotora del bebé (centrada en la acción y la percepción inmediata) y la aparición de la lógica en la etapa de las operaciones concretas (7-11 años). El egocentrismo disminuye a medida que el niño interactúa con su entorno, especialmente con sus pares. Los conflictos y las negociaciones durante el juego, por ejemplo, lo obligan a confrontar su punto de vista con el de los demás, un motor clave para el aprendizaje significativo.

Comparación con otras fases del desarrollo

Para apreciar el rol del egocentrismo, es útil compararlo con las otras etapas:

Etapa Sensoriomotora (0-2 años): El bebé tiene un egocentrismo radical. No diferencia entre su existencia y la del mundo. Si no ve un objeto, para él, no existe (falta de permanencia del objeto).

Etapa Preoperacional (2-7 años): El egocentrismo se manifiesta en el pensamiento y el lenguaje. El niño ya sabe que los objetos existen independientemente de él, pero cree que su perspectiva mental es la única posible.

Etapa de Operaciones Concretas (7-11 años): El descentramiento cognitivo es el gran logro de esta fase. El niño puede realizar operaciones lógicas y entender múltiples perspectivas, siempre que se apliquen a situaciones concretas y tangibles.

Etapa de Operaciones Formales (11+ años): Aparece una nueva forma de egocentrismo, esta vez a nivel abstracto. El adolescente puede creer que sus ideas y preocupaciones son únicas y que nadie más puede entenderlas.

Entender esta progresión ayuda a contextualizar el egocentrismo infantil no como un defecto a corregir, sino como un escalón indispensable en el desarrollo del pensamiento.

Tipos y características del egocentrismo infantil

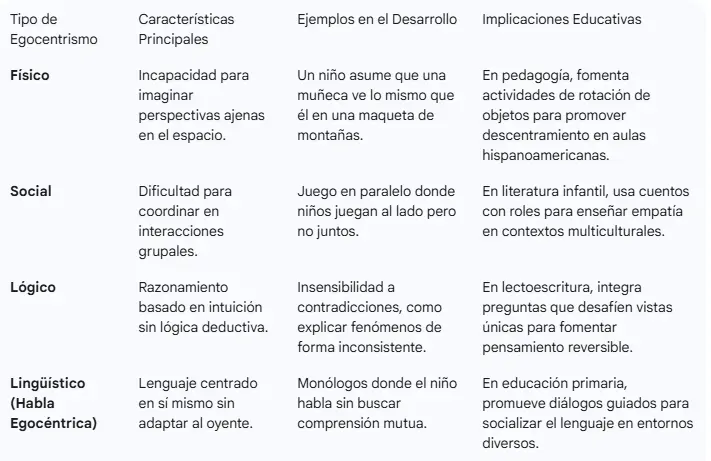

El egocentrismo no es un concepto monolítico. Se manifiesta de distintas formas en el comportamiento infantil, afectando la manera en que los niños interactúan con el mundo físico, social y simbólico. Piaget identificó varias dimensiones clave que todo docente debe conocer para poder identificarlas y trabajarlas en el aula. A continuación, se detallan sus principales tipos, ejemplos y las implicaciones que tienen para la práctica educativa.

Egocentrismo Físico: “Si yo no lo veo, tú tampoco”

Esta es la forma más básica de egocentrismo. Se refiere a la dificultad del niño para comprender que un objeto puede ser visto de manera diferente desde otra posición en el espacio. El niño asume que su perspectiva visual es la única y la universal.

El ejemplo más famoso que ilustra este fenómeno es el experimento de las tres montañas, diseñado por Piaget y Bärbel Inhelder. En este estudio, se sentaba a un niño frente a una maqueta con tres montañas de diferentes tamaños y colores. Al otro lado de la mesa se colocaba una muñeca. Luego, se le pedía al niño que eligiera, de entre varias fotografías, la que representaba la vista que tenía la muñeca. Los niños en la etapa preoperacional casi siempre elegían la fotografía que mostraba su propia vista de las montañas, incapaces de imaginar la perspectiva de la muñeca.

Egocentrismo Social: “Jugamos juntos, pero no revueltos”

En el plano social, el egocentrismo se manifiesta en la dificultad para coordinar acciones e intenciones con otros. El ejemplo más claro es el juego en paralelo, muy común en niños de 2 a 4 años. En estas situaciones, los niños pueden estar en el mismo espacio, usando los mismos juguetes, pero cada uno está inmerso en su propio mundo, sin una interacción o colaboración real. Parecen jugar juntos, pero en realidad, juegan al lado del otro.

Esta característica también explica por qué las reglas de los juegos son tan flexibles a esta edad. Cada niño puede estar siguiendo su propia versión de las reglas, convencido de que todos los demás están jugando de la misma manera. Superar este egocentrismo social es fundamental para desarrollar el aprendizaje cooperativo y las habilidades de trabajo en equipo.

Egocentrismo Lógico: “Es así porque yo lo digo”

El egocentrismo lógico se refleja en el razonamiento del niño, que se basa más en la intuición y las experiencias personales que en la deducción lógica. El niño no siente la necesidad de justificar sus argumentos o de buscar pruebas para sus creencias. Su propia convicción es prueba suficiente.

Esto también lo hace insensible a las contradicciones. Un niño puede afirmar que tiene un hermano y, en la misma conversación, decir que su hermano no tiene hermanos. Desde su perspectiva, ambas afirmaciones no entran en conflicto. Este tipo de razonamiento, que Piaget llamó pensamiento transductivo (ir de lo particular a lo particular), es una barrera para el pensamiento crítico, pero al mismo tiempo es un campo fértil para la imaginación y la creatividad.

Egocentrismo Lingüístico: El “Habla Egocéntrica”

Piaget observó que gran parte del lenguaje de los niños pequeños no tiene una función comunicativa en el sentido adulto. A esto lo llamó habla egocéntrica. Se manifiesta de dos formas principales:

Repetición (ecolalia): El niño repite sílabas o palabras por el simple placer de emitirlas, sin dirigirse a nadie.

Monólogo: Habla para sí mismo en voz alta, como si estuviera pensando en voz alta, para acompañar su acción.

Monólogo colectivo: Varios niños hablan en grupo, pero ninguno escucha realmente al otro. Cada uno sigue su propio discurso, sin intentar que los demás lo entiendan.

Según Piaget, esta habla egocéntrica va desapareciendo a medida que el niño socializa y siente la necesidad de hacerse entender por los demás, dando paso al habla socializada, donde el rol del lenguaje en la educación se vuelve una herramienta de comunicación e intercambio real de ideas.

Tabla Comparativa de los Tipos de Egocentrismo

Evolución y superación del egocentrismo según Piaget

El egocentrismo no es un estado permanente. Piaget lo describió como una característica dominante de la etapa preoperacional que se desvanece gradualmente con la llegada de la etapa de las operaciones concretas, alrededor de los 7 u 8 años. Este proceso de superación, conocido como descentramiento, es uno de los logros cognitivos más importantes de la infancia y es impulsado por una combinación de maduración cerebral y, crucialmente, experiencias sociales.

Factores que facilitan el descentramiento

El motor principal del cambio es el conflicto cognitivo, que ocurre cuando el niño se da cuenta de que su forma de ver las cosas no coincide con la de los demás. Esta “crisis” lo obliga a reevaluar su perspectiva. Los factores que más contribuyen a este proceso son:

Interacción con pares: A diferencia de las interacciones con los adultos (donde el niño a menudo se somete a una autoridad), la relación con otros niños es más simétrica. Al jugar, negociar y discutir con sus iguales, el niño se ve forzado a considerar otros puntos de vista para poder cooperar y resolver conflictos. Actividades como los proyectos interdisciplinarios en grupo son un excelente catalizador.

Juego cooperativo y de reglas: Pasar del juego en paralelo al juego con reglas compartidas exige que el niño entienda y respete un sistema de normas externo a él. Esto le enseña que hay perspectivas y acuerdos que trascienden sus deseos individuales.

Exposición a diversidad de opiniones: Escuchar diferentes relatos sobre un mismo evento o participar en debates sencillos ayuda al niño a comprender que existen múltiples formas de interpretar la realidad.

El rol del docente es fundamental para crear un entorno que fomente estas interacciones y conflictos cognitivos de manera constructiva.

Críticas modernas y la visión de Vygotsky

Aunque la teoría de Piaget sigue siendo una referencia, ha recibido críticas. Algunos investigadores modernos argumentan que Piaget subestimó las capacidades de los niños. Estudios más recientes, con metodologías diferentes al experimento de las tres montañas, han demostrado que los niños de 4 o 5 años pueden mostrar ciertos niveles de comprensión de la perspectiva ajena si la tarea es más familiar y significativa para ellos.

La crítica más conocida proviene de la perspectiva de Lev Vygotsky. Mientras Piaget veía el habla egocéntrica como un signo de inmadurez cognitiva que simplemente desaparecía, Vygotsky le dio un rol mucho más importante. Para él, esta “habla privada” es en realidad una herramienta de pensamiento: el niño habla consigo mismo para guiar su comportamiento y organizar sus ideas. Con el tiempo, esta habla no desaparece, sino que se internaliza y se convierte en nuestro pensamiento verbal o diálogo interno. Puedes explorar más sobre esto en las diferencias entre Piaget y Vygotsky.

Para Vygotsky, el desarrollo cognitivo no va de lo individual a lo social (como sugería Piaget), sino de lo social a lo individual. El niño aprende a pensar a través de la interacción con otros en su zona de desarrollo próximo.

Evidencia del cambio: el éxito en las tareas piagetianas

A pesar de las críticas, la secuencia de desarrollo descrita por Piaget se mantiene sólida. Hacia los 7 u 8 años, la mayoría de los niños ya son capaces de resolver con éxito el experimento de las tres montañas. Cuando se les pregunta por la perspectiva de la muñeca, pueden elegir la fotografía correcta. Esto demuestra un cambio cualitativo en su pensamiento: han adquirido la capacidad de la reversibilidad, que les permite deshacer mentalmente una acción o imaginar una situación desde múltiples ángulos.

Este logro cognitivo abre las puertas a una comprensión más profunda del mundo social y a un aprendizaje académico más complejo, como la comprensión de narrativas con múltiples personajes en literatura o la resolución de problemas matemáticos que requieren considerar diferentes variables.

Aplicaciones en pedagogía, literatura y lectoescritura

Comprender el egocentrismo infantil según Piaget no es solo un ejercicio teórico; es una herramienta poderosa para transformar la práctica docente. Si sabes que tus estudiantes de preescolar y primeros grados de primaria ven el mundo desde una perspectiva única, puedes diseñar experiencias de aprendizaje que los ayuden a construir puentes hacia la mente de los demás. A continuación, se presentan estrategias concretas adaptadas a contextos hispanoamericanos.

Estrategias pedagógicas para fomentar el descentramiento

El objetivo no es “eliminar” el egocentrismo, sino facilitar su transición natural. Esto se logra creando un aula rica en interacciones sociales y desafíos cognitivos.

Recurso 1: El juego de roles y el teatro. Organiza pequeñas dramatizaciones donde los niños deban asumir diferentes roles (el vendedor y el cliente, el lobo y el cerdito, etc.). Esta actividad los obliga a pensar y sentir desde la perspectiva del personaje que interpretan. Es una forma lúdica de practicar la empatía.

Recurso 2: Actividades de construcción en grupo. Proyectos como construir una torre con bloques, crear un mural colectivo o armar un rompecabezas grande en equipos pequeños son ideales. El éxito depende de la comunicación, la negociación y la capacidad de combinar diferentes ideas en un plan común. Este tipo de aprendizaje basado en proyectos (ABP) es altamente efectivo.

Recurso 3: “El detective de perspectivas”. Presenta un objeto en el centro de un círculo de niños. Pide a cada uno que lo dibuje o describa desde su lugar. Luego, compartan los dibujos y conversen sobre por qué se ven diferentes aunque sea el mismo objeto. Esta es una versión simplificada y concreta del experimento de las tres montañas.

Recurso 4: Círculos de diálogo y asambleas. Establece un tiempo regular para que los niños compartan sus experiencias y opiniones sobre un tema (por ejemplo, un conflicto en el patio). El rol del docente como modelo emocional es guiar la conversación para que aprendan a escucharse y a entender que un mismo hecho puede vivirse de formas distintas.

Integración en la literatura infantil

La literatura es un laboratorio excepcional para explorar otras mentes. Los cuentos y las fábulas ofrecen un terreno seguro para analizar intenciones, emociones y puntos de vista.

Recurso 5: Mapas de personajes. Después de leer un cuento, crea un “mapa” para el protagonista y el antagonista. En cada mapa, anota con los niños: ¿Qué quería el personaje? ¿Cómo se sentía? ¿Por qué hizo lo que hizo? Esto ayuda a ver que cada personaje tiene sus propias motivaciones.

Recurso 6: Reescritura de cuentos. Pide a los niños que narren un cuento clásico, como “Caperucita Roja”, pero desde la perspectiva del lobo. ¿Tenía hambre? ¿Estaba solo? ¿Caperucita le pareció maleducada? Este ejercicio de estrategias de comprensión lectora fomenta una flexibilidad mental increíble.

Adaptación al contexto: Utiliza leyendas y cuentos populares de distintas regiones de Hispanoamérica. Por ejemplo, analizar una fábula andina sobre el zorro y el cóndor permite no solo trabajar la perspectiva, sino también valorar la atención a la diversidad cultural en el aula.

Adaptaciones en la lectoescritura

El egocentrismo también impacta cómo los niños escriben sus primeras historias. Es común que sus narrativas sean una secuencia de acciones centradas en ellos mismos, con poca consideración por el lector.

Recurso 7: El guion social. Para enseñar a escribir diálogos, puedes usar “guiones”. Escribe una línea de un personaje en una tarjeta y pide al niño que piense en una respuesta para el otro personaje. Esto les ayuda a entender la naturaleza de ida y vuelta de una conversación.

Recurso 8: De la narración egocéntrica a la compartida. Cuando un niño escriba “Fui al parque y jugué”, anímalo a expandir. Pregúntale: “¿Con quién fuiste? ¿A qué jugaron juntos? ¿Tu amigo se divirtió tanto como tú?”. Estas preguntas lo guían para incluir a otros y sus perspectivas en la historia. Es un paso clave en el proceso de enseñar a leer y escribir con intención comunicativa.

Ejemplos contextualizados: En un entorno rural, puedes pedir que escriban sobre el cuidado de un animal, pero incluyendo lo que “piensa” o “siente” el animal. En un contexto urbano, pueden escribir sobre un viaje en transporte público, describiendo a las diferentes personas que ven y qué podrían estar pensando.

Implementar estas estrategias no requiere recursos costosos, solo una planificación didáctica intencionada y un entendimiento profundo del desarrollo infantil.

Beneficios, desafíos y evidencia en contextos educativos

Integrar el concepto de egocentrismo en la práctica educativa diaria trae consigo tanto ventajas claras como algunos retos que es importante conocer. Entender esta fase como una parte natural del desarrollo permite a los docentes y a las familias adoptar un enfoque más paciente y constructivo, especialmente en la promoción de habilidades socioemocionales.

Beneficios de entender el egocentrismo como una fase normal

Promueve la empatía del docente: Cuando un maestro entiende que un niño no comparte un juguete no por “maldad”, sino porque es cognitivamente incapaz de sentir la necesidad del otro, su respuesta cambia. En lugar de un castigo, buscará una estrategia que modele el comportamiento social, como proponer turnos. Esto fortalece el vínculo pedagógico.

Fomenta habilidades socioemocionales: Al diseñar actividades que invitan a los niños a considerar otras perspectivas, se están sentando las bases de la empatía, la resolución de conflictos y la inteligencia emocional. Estas actividades de empatía son cruciales para el desarrollo integral.

Evita el etiquetado negativo: Comprender la raíz del comportamiento egocéntrico previene que los adultos etiqueten a los niños como “egoístas”, “maleducados” o “caprichosos”. Estas etiquetas pueden dañar la autoestima del niño y no abordan la causa subyacente de su comportamiento.

Mejora la comunicación con las familias: Los docentes pueden explicar a los padres por qué su hijo de tres años tiene dificultades para compartir, contextualizándolo como una fase normal. Esto alinea las estrategias entre la casa y la escuela y reduce la ansiedad familiar. Es un pilar en la participación familiar.

Desafíos y malinterpretaciones comunes

Riesgo de patologización: El mayor desafío es interpretar un rasgo evolutivo normal como un problema de conducta o un trastorno. Es crucial que los docentes reciban una buena formación docente en psicología del desarrollo para diferenciar entre un egocentrismo típico de la edad y señales de alerta de posibles dificultades sociales o emocionales.

La “espera pasiva” vs. la “mediación activa”: Un error común es pensar que, como el egocentrismo es una etapa, simplemente hay que esperar a que pase. Piaget nunca abogó por la pasividad. El desarrollo se produce a través de la interacción. El desafío para el docente es ser un mediador activo, creando el entorno social y los conflictos cognitivos necesarios para que el niño evolucione.

Confundir egocentrismo con baja autoestima: A veces, un niño que habla constantemente de sí mismo puede ser visto como egocéntrico, pero en realidad podría estar buscando validación o seguridad. Es importante observar el contexto completo del comportamiento.

Evidencia en entornos hispanoamericanos

Si bien las etapas de Piaget son consideradas universales, la forma y el ritmo en que se superan pueden estar influenciados por factores culturales. En muchas culturas de Hispanoamérica, se valora fuertemente la colectividad y las relaciones familiares extensas.

Estudios culturales: Investigaciones en psicología cultural han sugerido que los niños criados en contextos más colectivistas pueden desarrollar ciertas habilidades de toma de perspectiva social un poco antes que los niños de culturas altamente individualistas. La exposición constante a una red amplia de familiares (tíos, primos, abuelos) y las expectativas comunitarias pueden acelerar la necesidad de descentrarse.

Influencia del juego: El tipo de juegos que se fomenta culturalmente también tiene un impacto. En comunidades donde los juegos grupales y cooperativos son la norma desde temprana edad, los niños tienen más oportunidades para confrontar su egocentrismo.

Esto no invalida la teoría de Piaget, sino que la enriquece. Muestra que, si bien la secuencia del desarrollo es la misma, el entorno cultural y las prácticas de crianza son mediadores poderosos que pueden acelerar o modular estas transiciones. Por eso, el docente hispanoamericano tiene la oportunidad de aprovechar la riqueza cultural de su entorno para diseñar intervenciones aún más efectivas.

Casos reales y ejemplos en Hispanoamérica

La teoría cobra vida cuando la vemos aplicada en aulas reales. A continuación, se presentan tres estudios de caso hipotéticos, pero basados en prácticas comunes, que ilustran cómo docentes en diferentes países de Hispanoamérica pueden abordar el egocentrismo infantil de manera creativa y contextualizada.

Caso 1: Resolviendo conflictos en un jardín de infantes en Buenos Aires, Argentina

Situación: En una sala de 4 años, dos niños, Mateo y Sofía, se pelean constantemente por un camión de bomberos. Mateo lo agarra y grita “¡Es mío!”, mientras Sofía llora porque ella “lo vio primero”. La reacción inmediata de ambos es puramente egocéntrica; son incapaces de ver la situación desde el punto de vista del otro.

Intervención de la docente: La maestra, en lugar de simplemente quitarles el juguete o ponerlos en penitencia, aplica una técnica de “inversión de roles”. Sienta a los dos y les dice: “Vamos a jugar a que tú eres Sofía y tú eres Mateo”. Le pide a Mateo que explique con sus palabras por qué “Sofía” (interpretada por él) quería el camión. Luego, le pide a Sofía que explique por qué “Mateo” no quería soltarlo.

Resultado: Al principio, les cuesta. Pero con la guía de la maestra, empiezan a verbalizar los posibles sentimientos del otro. Mateo dice: “Sofía está triste porque ella también quiere jugar”. Sofía añade: “Mateo se enojó porque estaba construyendo algo”. La docente aprovecha para introducir un reloj de arena y establecer turnos. La dramatización no solo resuelve el conflicto inmediato sobre los conflictos entre alumnos, sino que les da una herramienta mental para empezar a pensar en los demás.

Caso 2: Usando leyendas locales en una escuela rural de Oaxaca, México

Situación: Una maestra de primer grado nota que sus estudiantes, al escribir sus primeros cuentos, solo narran sus propias acciones. Sus textos son del tipo: “Hoy vine a la escuela. Y jugué. Y comí”. Quiere ayudarlos a desarrollar una narrativa más compleja que incluya a otros personajes y perspectivas.

Intervención de la docente: La maestra decide usar una leyenda local zapoteca que todos los niños conocen: la historia del tlacuache que robó el fuego para dárselo a los hombres. En lugar de solo contarla, organiza un “círculo de la palabra”. Divide a los niños en tres grupos: los tlacuaches, los hombres que tenían frío y los dioses del fuego que fueron engañados.

Resultado: Cada grupo tiene que contar la historia desde su punto de vista. Los “hombres” hablan de su sufrimiento por el frío. Los “dioses” expresan su enojo por el robo. Los “tlacuaches” justifican su acción como un acto de astucia y ayuda. Al final, comparan las tres versiones. Los niños se dan cuenta de que no hay una única “verdad” en la historia y que las motivaciones de cada personaje son diferentes. Esta actividad, que conecta con su cultura escolar, sirve de modelo para que luego escriban sus propias historias con personajes más desarrollados.

Caso 3: Un proyecto de ciencias en un colegio de Lima, Perú

Situación: Un profesor de segundo grado quiere realizar un proyecto sobre el ciclo del agua, pero sabe que sus alumnos tienden a trabajar de forma aislada, incluso en grupo. Cada uno quiere hacer su propia maqueta sin coordinar con los demás, un claro ejemplo de egocentrismo social y lógico.

Intervención del docente: El profesor plantea el desafío de forma diferente. En lugar de pedir una maqueta por grupo, asigna a cada miembro del equipo un rol específico e interdependiente. Utilizando una secuencia didáctica clara, designa a un “experto en nubes” (encargado de la evaporación), un “experto en ríos” (encargado de la recolección) y un “experto en lluvia” (encargado de la precipitación).

Resultado: Ningún niño puede completar su parte sin la información y el trabajo de los otros. El “experto en lluvia” necesita que el “experto en nubes” le explique cómo se forman las nubes para poder hacer su parte. Se ven obligados a comunicarse, negociar el espacio en la maqueta y unificar sus ideas. El proyecto final no es una colección de partes aisladas, sino un sistema integrado. A través de esta estructura, el profesor no solo enseña sobre el ciclo del agua, sino que fuerza activamente el descentramiento y la colaboración.

Estos ejemplos demuestran que las mejores estrategias son aquellas que se integran de manera natural en el currículo y aprovechan el contexto cultural de los estudiantes.

El egocentrismo infantil según Piaget es mucho más que una simple curiosidad de la psicología del desarrollo; es una brújula que orienta la práctica pedagógica en la primera infancia. Lejos de ser un rasgo negativo que debe ser erradicado, es el punto de partida natural de la mente infantil, una ventana a cómo los niños construyen su realidad antes de poder integrar la de los demás. Comprender que un niño de cuatro años no comparte porque es incapaz de sentir la perspectiva del otro, o que un niño de seis razona de forma intuitiva porque la lógica formal aún está en construcción, cambia radicalmente la forma en que respondemos a sus comportamientos.

Hemos visto que este concepto se manifiesta en lo físico, lo social, lo lógico y lo lingüístico, y que su superación es un proceso gradual impulsado por la interacción social, el conflicto cognitivo y el juego. Para los docentes de Hispanoamérica, esto representa una oportunidad única: la de diseñar aulas que sean laboratorios de socialización, donde a través de juegos de roles, proyectos cooperativos y el poder de la literatura, se fomente activamente el descentramiento.

Al adoptar una visión informada y empática del egocentrismo, dejamos de etiquetar y empezamos a guiar. Transformamos lo que podría ser visto como un desafío de conducta en una oportunidad de aprendizaje socioemocional. Reconocer esta fase no solo nos hace mejores educadores, sino que también nos permite acompañar a los niños de una manera más respetuosa en su increíble viaje de construirse a sí mismos y, finalmente, descubrir a los otros. Para profundizar más en el pensamiento del autor que nos legó estas ideas, puedes visitar nuestro artículo pilar sobre Jean Piaget.

Glosario

Descentramiento: Proceso cognitivo por el cual el niño se vuelve capaz de considerar múltiples perspectivas de una situación, superando el egocentrismo. Es el principal logro de la etapa de operaciones concretas.

Egocentrismo: Característica del pensamiento infantil en la etapa preoperacional que implica una incapacidad para diferenciar la propia perspectiva de la de los demás.

Etapa Preoperacional: Segundo estadio del desarrollo cognitivo según Piaget, que abarca aproximadamente de los 2 a los 7 años. Se caracteriza por el desarrollo del pensamiento simbólico y el lenguaje, pero con un razonamiento prelógico y egocéntrico.

Experimento de las tres montañas: Tarea clásica diseñada por Piaget e Inhelder para evaluar el egocentrismo físico en los niños.

Habla Egocéntrica: Término de Piaget para describir el lenguaje de los niños pequeños que no tiene una intención comunicativa social, como los monólogos o la repetición de palabras.

Juego en Paralelo: Forma de juego típica de la primera infancia donde los niños juegan uno al lado del otro, pero sin interactuar o cooperar en una actividad común.

Pensamiento Sincrético: Tendencia del pensamiento preoperacional a vincular ideas o eventos que no están lógicamente relacionados, basándose en percepciones subjetivas.

Pensamiento Transductivo: Tipo de razonamiento preoperacional que va de un caso particular a otro particular, sin pasar por principios generales o lógicos.

Preguntas Frecuentes (FAQ)

1. ¿A qué edad desaparece el egocentrismo infantil? El egocentrismo no desaparece de un día para otro, sino que disminuye gradualmente. La transición más significativa ocurre entre los 7 y 8 años, con el inicio de la etapa de operaciones concretas. Sin embargo, formas más sutiles de egocentrismo pueden persistir e incluso reaparecer en la adolescencia a nivel de pensamiento abstracto.

2. ¿El egocentrismo es lo mismo que el egoísmo? No. Esta es la confusión más común. El egoísmo es una elección moral en la que una persona prioriza sus propios deseos por encima de los de los demás, siendo consciente de las necesidades ajenas. El egocentrismo, en el sentido de Piaget, es una limitación cognitiva: el niño no es que no le importen los demás, es que es incapaz de comprender que existe una perspectiva diferente a la suya.

3. ¿Cómo puedo saber si un niño está en la etapa egocéntrica? Puedes observarlo en su vida diaria. Si le cuesta compartir, si en los juegos sigue sus propias reglas, si narra historias asumiendo que sabes de qué habla sin darte contexto, o si en una conversación parece no escuchar al otro (monólogo colectivo), es muy probable que esté manifestando el egocentrismo típico de la etapa preoperacional.

4. ¿Qué pasa si un niño mayor de 8 años sigue mostrando un fuerte egocentrismo? Si un niño de 8, 9 años o más continúa mostrando una incapacidad marcada y persistente para tomar la perspectiva de otros, lo que afecta significativamente sus relaciones sociales y su aprendizaje, podría ser útil consultar con un psicólogo o psicopedagogo. Podría ser un indicio de alguna dificultad en el desarrollo socioemocional que requiera un apoyo más específico, aunque es importante evaluar cada caso individualmente.

5. ¿La teoría de Vygotsky contradice la idea del egocentrismo de Piaget? Más que contradecirla, la reinterpreta. Piaget veía el “habla egocéntrica” como un subproducto del pensamiento egocéntrico que se desvanecía. Vygotsky, en cambio, la veía como una herramienta fundamental para el pensamiento (“habla privada”) que se internaliza para convertirse en diálogo interno. Para Vygotsky, el desarrollo es un proceso social que se internaliza, mientras que para Piaget es un proceso más individual que se socializa.

Bibliografía

Piaget, J. (1923). El lenguaje y el pensamiento en el niño. Ediciones de la Lectura.

Piaget, J. (1926). La representación del mundo en el niño. Morata.

Piaget, J. (1945). La formación del símbolo en el niño. Fondo de Cultura Económica.

Piaget, J. (1964). Seis estudios de psicología. Seix Barral.

Piaget, J., & Inhelder, B. (1966). Psicología del niño. Morata.

Flavell, J. H. (1993). El desarrollo cognitivo. Prentice Hall.

Ginsburg, H. P., & Opper, S. (1988). Piaget’s Theory of Intellectual Development. Prentice Hall.

Labinowicz, E. (1987). Introducción a Piaget: Pensamiento, aprendizaje y enseñanza. Addison-Wesley Iberoamericana.

Richmond, P. G. (1981). Introducción a Piaget. Fundamentos.

Palacios, J., Marchesi, A., & Coll, C. (Comps.). (2004). Desarrollo psicológico y educación, 1. Psicología evolutiva. Alianza Editorial.

Vygotsky, L. S. (1934). Pensamiento y lenguaje. Paidós.

Delval, J. (2001). Descubrir el pensamiento de los niños: Introducción a la práctica del método clínico piagetiano. Paidós Ibérica.

Bodrova, E., & Leong, D. J. (2007). Herramientas de la mente: El aprendizaje en la infancia desde la perspectiva de Vygotsky. Pearson Educación.