Evaluar no es un acto neutro. Detrás de cada examen, de cada calificación y de cada rúbrica, se esconde una decisión fundamental: qué conocimiento consideramos valioso y cómo medimos su adquisición. Cuando aplicamos, sin cuestionar, los criterios y métodos de una cultura urbana y hegemónica en aulas rurales o indígenas, corremos el riesgo de cometer una profunda injusticia. No medimos el saber del niño, sino su capacidad para asimilar una cultura que le es ajena. Este artículo es una guía práctica para desmontar esa lógica y ofrecer herramientas concretas para una evaluación en educación indígena que sea justa, pertinente y verdaderamente educativa.

El problema es claro: un examen estandarizado puede decirle a un niño de la sierra que no sabe, cuando en realidad es un experto en los ciclos de la milpa, en la tradición oral de sus abuelos o en la compleja red de relaciones de su comunidad. Su conocimiento es vasto, pero el instrumento no sabe cómo verlo.

Por eso, este texto no es solo sobre técnicas de evaluación. Es una invitación a transformar nuestra mirada, a planificar y aplicar una evaluación que no excluya, sino que dialogue; que no sentencie, sino que construya. Te guiaremos a través de principios, estrategias y ejemplos para que puedas diseñar una evaluación que celebre y potencie los saberes de tus estudiantes.

Qué vas a encontrar en este artículo

¿Por qué es necesaria una evaluación contextualizada?

La necesidad de una evaluación adaptada culturalmente no es un capricho pedagógico; es una condición indispensable para la equidad educativa. Aplicar un modelo único de evaluación en un país tan diverso como México o cualquier otra nación de Latinoamérica es como intentar medir la temperatura con una regla. El instrumento es simplemente inadecuado para la tarea.

La brecha entre el currículo nacional y la vida local

El currículum escolar oficial suele diseñarse desde una perspectiva centralizada y urbana, reflejando conocimientos, valores y experiencias que a menudo son distantes de la realidad de una comunidad indígena. Cuando la evaluación se alinea rígidamente con ese currículo, se produce una desconexión. Se evalúan conceptos que no tienen un anclaje en la vida diaria del estudiante, ignorando los saberes previos que sí posee. Esto no solo es injusto, sino que revela la presencia de un currículum oculto que prioriza una forma de ver el mundo sobre otras.

El riesgo de reproducir la desigualdad

Cuando un estudiante indígena obtiene una baja calificación, rara vez se cuestiona el instrumento de evaluación. La conclusión suele ser que el alumno “no tiene la capacidad” o que “le falta estudiar”. De esta manera, la evaluación se convierte en un mecanismo que certifica y perpetúa la desigualdad social. Etiqueta al estudiante, daña su autoestima y puede afectar negativamente su trayectoria educativa y vital. En lugar de ser una herramienta para mejorar el aprendizaje, se transforma en una de las principales barreras para el aprendizaje. La gran diferencia entre medir, calificar y evaluar radica precisamente aquí: medir es comparar con un estándar, pero evaluar es comprender un proceso en su contexto.

Ejemplos de barreras culturales en la evaluación

Pensemos en situaciones concretas:

- Un problema de matemáticas: “Si un tren subterráneo tiene 8 vagones y en cada uno caben 40 personas, ¿cuántas personas viajan en total?”. Para un niño que vive en una comunidad donde no hay trenes, el problema es una abstracción doble. No solo debe resolver la operación, sino primero imaginar un escenario completamente ajeno.

- Una prueba de comprensión lectora: El texto habla de las vacaciones de una familia en un centro comercial. El estudiante no solo debe entender las palabras, sino también las dinámicas de consumo y ocio urbano que le son extrañas.

- Una pregunta de respuesta rápida: En muchas culturas indígenas, el silencio y la reflexión antes de hablar son una señal de respeto y sabiduría. Un formato de examen que premia la velocidad puede interpretar esa pausa cultural como ignorancia o duda.

En todos estos casos, el fracaso no se debe a una falta de capacidad intelectual, sino a una barrera cultural impuesta por la propia evaluación.

Principios de la evaluación intercultural

Para superar estos sesgos, necesitamos un nuevo paradigma. Una evaluación en educación indígena debe fundamentarse en principios que pongan la cultura y la experiencia del estudiante en el centro.

Pertinencia cultural: Evaluar desde su mundo

El punto de partida de toda evaluación debe ser la realidad del alumno. Esto significa valorar los conocimientos locales (sobre plantas medicinales, ciclos agrícolas, tradiciones, etc.) al mismo nivel que los conocimientos del currículo nacional. La evaluación debe permitir que el estudiante demuestre lo que sabe usando su propio marco de referencia. Se trata de conectar los propósitos educativos generales con la vida concreta de la comunidad.

Diversidad de formas de expresión: Más allá del lápiz y el papel

La escritura es solo una de las muchas formas de expresar el conocimiento. En culturas con una fuerte tradición oral, la palabra hablada, el canto, el relato y la representación teatral son vehículos de sabiduría igualmente válidos. Una evaluación intercultural debe abrir el abanico y aceptar múltiples formas de evidencia: una narración oral, un dibujo, un modelo hecho con barro, una danza, un proyecto comunitario. El rol del lenguaje en la educación se expande para incluir todas sus manifestaciones.

Evaluación como diálogo: Construir en lugar de sentenciar

La evaluación no debe ser un monólogo donde el docente emite un juicio final. Debe ser una conversación, un proceso de retroalimentación efectiva que ayude al estudiante a entender sus fortalezas y áreas de oportunidad. Esto implica crear un vínculo pedagógico de confianza, donde el alumno se sienta seguro para preguntar y equivocarse.

Proceso más que producto: Valorar el camino recorrido

En lugar de centrarse únicamente en el resultado final (el examen o el trabajo entregado), la evaluación intercultural pone el foco en el proceso de aprendizaje. ¿Cómo llegó el estudiante a esa solución? ¿Qué estrategias utilizó? ¿Cómo colaboró con sus compañeros? ¿Qué dudas surgieron en el camino? Este enfoque, propio de la evaluación formativa, permite una comprensión mucho más profunda y rica de las competencias del alumno.

Estrategias de evaluación adaptadas a contextos indígenas

Estos principios pueden sonar abstractos, pero se traducen en herramientas muy concretas que puedes empezar a usar en tu aula. Aquí te presentamos cuatro estrategias clave.

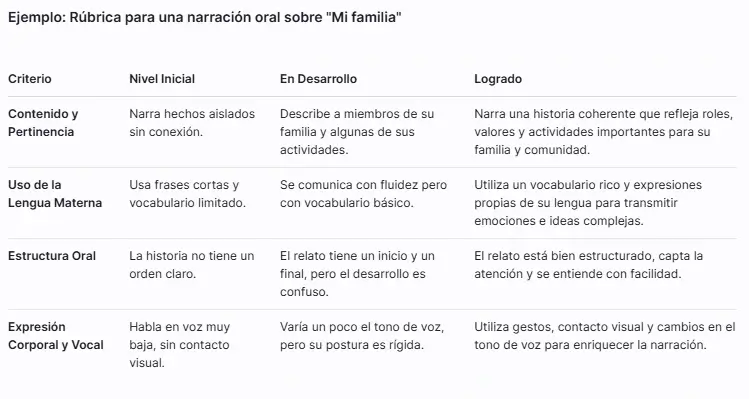

a. Rúbricas contextualizadas

Las rúbricas son herramientas excelentes, pero solo si están bien diseñadas. Una rúbrica estándar puede ser tan excluyente como un examen. La clave es adaptarla.

¿Cómo adaptar una rúbrica?

No se trata de bajar el nivel de exigencia, sino de cambiar lo que se valora. En lugar de criterios como “Uso correcto de la gramática española”, puedes incluir:

- Riqueza del vocabulario en lengua materna: ¿Utiliza términos precisos y variados de su lengua para describir un fenómeno?

- Conexión con la cosmovisión local: ¿Relaciona el tema (ej. el ciclo del agua) con relatos o saberes de la comunidad?

- Claridad y estructura de la narración oral: ¿Su relato tiene un inicio, un desarrollo y un cierre lógicos según las convenciones narrativas de su cultura?

- Aportación al trabajo en equipo: ¿Colaboró respetuosamente, escuchando las ideas de los demás en la asamblea?

Una gran estrategia es crear las rúbricas con la participación de los estudiantes. Esto no solo las hace más pertinentes, sino que fomenta la metacognición y la autoevaluación.

b. Portafolios de aprendizaje

Un portafolio es una colección intencionada de trabajos del estudiante que muestra su esfuerzo, progreso y logros a lo largo del tiempo. Es uno de los instrumentos de evaluación más flexibles e inclusivos.

¿Qué incluir en un portafolio indígena?

La respuesta es: cualquier evidencia de aprendizaje que sea significativa.

- Dibujos y esquemas: Un mapa mental sobre las plantas del huerto escolar, un dibujo que representa un cuento local.

- Grabaciones de audio o video: Un estudiante narrando una leyenda, cantando una canción en su lengua o explicando cómo se hace una artesanía. Se puede usar un simple celular.

- Textos escritos: No solo en español. Pueden ser en su lengua materna o incluso textos que combinan ambas lenguas.

- Fotografías de proyectos: Fotos de un mural comunitario, del huerto que ayudaron a cuidar o de una maqueta que construyeron.

- Reflexiones del estudiante: Una pequeña nota (escrita o dictada al maestro) que explique por qué eligió esa pieza y qué aprendió al hacerla.

Si no hay acceso digital, el portafolio puede ser una simple caja de cartón o una carpeta donde se guardan los trabajos físicos. La participación familiar puede ser clave: los padres pueden ayudar a seleccionar trabajos hechos en casa que demuestren aprendizaje, como un tejido, una figura tallada o una historia que le contaron al niño. Este tipo de portafolios y proyectos ofrecen una visión holística del desarrollo del estudiante.

c. Observación participativa

A menudo, los aprendizajes más importantes en contextos comunitarios no ocurren en una actividad dirigida, sino en la vida cotidiana del aula y la escuela. La observación sistemática y respetuosa es una herramienta de evaluación potentísima.

Técnicas para registrar el aprendizaje

- Diario de campo o bitácora del docente: Anota observaciones breves pero significativas. “Hoy, durante el recreo, Xochitl organizó a sus compañeros para un juego, explicando las reglas claramente en náhuatl”. “Juan trajo una oruga y explicó a sus amigos cómo se convertirá en mariposa, usando la historia que le contó su abuelo”.

- Listas de cotejo adaptadas: En lugar de solo verificar si “levanta la mano para hablar”, puedes incluir indicadores como:

- “Escucha con atención cuando un mayor habla”.

- “Comparte sus materiales con los demás”.

- “Usa un lenguaje respetuoso para dirigirse a sus compañeros”.

- “Aporta ideas en el trabajo comunitario (tequio escolar)”.

- Registro anecdótico: Describe brevemente un incidente específico que muestre una competencia o una actitud. Estos registros son más ricos que un simple “sí” o “no”.

Los momentos clave para observar son aquellos donde la cultura se vive con más intensidad: las asambleas escolares, los juegos tradicionales en el recreo, la preparación de una celebración comunitaria o simplemente las conversaciones informales.

d. Autoevaluación y coevaluación

Fomentar la reflexión sobre el propio aprendizaje es fundamental. Esto no tiene por qué ser un proceso escrito y complejo.

Formas accesibles de autoevaluación

- Indicadores visuales: Usar caritas (feliz, pensativa, triste), colores (semáforo) o pulgares hacia arriba/abajo para que los niños indiquen cómo se sintieron con una actividad o cuánto creen que aprendieron.

- Círculos de la palabra: Al final de un proyecto, sentarse en círculo y que cada quien comparta oralmente: “¿Qué fue lo que más me gustó hacer?”, “¿Qué fue lo más difícil?”, “¿Qué haría diferente la próxima vez?”. El círculo de la palabra es una práctica culturalmente resonante en muchas comunidades.

- Historias sobre el aprendizaje: Pedir a los niños que dibujen o narren una pequeña historia sobre su proceso. “Este soy yo cuando no entendía, y este soy yo ahora que ya lo sé hacer”.

La coevaluación, o evaluación entre pares, debe enfocarse en lo constructivo. En lugar de “¿Qué hizo mal tu compañero?”, la pregunta debe ser “¿Cómo puedes ayudar a tu compañero a mejorar su trabajo?”. Esto fomenta la colaboración y la responsabilidad colectiva, valores muy arraigados en muchas culturas indígenas.

Evaluar sin castigar la lengua ni la cultura

Un principio fundamental de la evaluación intercultural es que la diversidad nunca debe ser penalizada.

El papel del error en el aprendizaje

El papel del error en el aprendizaje es crucial. Un error no es un fracaso, es una evidencia de que el estudiante está intentando, está probando hipótesis. Si un niño que habla totonaco como L1 comete un error de concordancia en español (“la casa es bonito”), no se le debe marcar en rojo y bajarle la calificación. Se le debe ver como un paso natural en su proceso de adquisición de una segunda lengua. El docente puede modelar la forma correcta, pero sin asociar el error con una sanción.

Valorar la lengua materna como herramienta

La lengua indígena en el aula no es un obstáculo a superar, sino el andamio más sólido para construir todo lo demás. La evaluación debe reflejar esto. Se pueden diseñar actividades específicas para ser realizadas y evaluadas en la lengua originaria:

- Realizar una entrevista a un anciano de la comunidad.

- Escribir un poema sobre la naturaleza.

- Crear un guion para una pequeña obra de teatro.

- Exponer un tema de ciencias sociales frente al grupo.

Evaluar estas actividades demuestra a los estudiantes que su lengua es tan válida y académica como el español. Y, por supuesto, el uso de materiales didácticos multilingües es la base para poder realizar este tipo de evaluación.

Articulación con la Nueva Escuela Mexicana (NEM)

El modelo educativo actual en México ofrece un marco interesante para la evaluación intercultural, aunque su implementación práctica sigue siendo un desafío.

Los principios de la Nueva Escuela Mexicana enfatizan una educación humanista, inclusiva e intercultural. El enfoque en la evaluación formativa en la NEM y el trabajo por proyectos comunitarios se alinea perfectamente con los principios que hemos discutido. La formación ciudadana en la NEM también promueve el respeto a la diversidad.

Sin embargo, la realidad en muchas escuelas es que la presión por cumplir con las evaluaciones estandarizadas y los requisitos administrativos a menudo contradice estos principios. La autonomía docente que la NEM promueve en el papel es la clave. Los docentes pueden y deben usar esa autonomía para aplicar la Nueva Escuela Mexicana en el aula de una manera que sea verdaderamente contextualizada, diseñando sus propios proyectos y sus propios instrumentos de evaluación que respondan a las necesidades de su comunidad, más allá de lo que dictan los formatos estandarizados.

Casos reales: La evaluación intercultural en acción

Veamos cómo se ven estas estrategias en la práctica.

Caso 1: Escuela primaria trilingüe (tseltal-español-inglés) en Chiapas

Aquí, la evaluación de la comprensión lectora no se basa en cuestionarios. Al final de una lectura, la maestra organiza una asamblea. Los estudiantes discuten la historia en tseltal, comparten sus interpretaciones y la relacionan con sus propias vidas. La maestra evalúa, mediante observación y una lista de cotejo, la profundidad de sus análisis, su capacidad para argumentar y su habilidad para escuchar a los demás. La evaluación es oral, comunitaria y formativa.

Caso 2: Comunidad náhuatl en la Huasteca Potosina

Un docente implementó el portafolio de aprendizaje con fuerte apoyo familiar. Cada mes, se realizaba una “muestra pedagógica” donde los estudiantes presentaban a sus padres un trabajo seleccionado de su portafolio, explicando en náhuatl qué habían aprendido. Los padres, a su vez, escribían o dictaban una pequeña nota al maestro sobre el progreso que veían en sus hijos. La evaluación se convirtió en un puente entre la escuela y el hogar.

Caso 3: Telesecundaria bilingüe (mixe) en Oaxaca

La evaluación de proyectos ABP es el eje central. Para evaluar el campo formativo “Ética, Naturaleza y Sociedades”, los estudiantes desarrollaron un proyecto para recuperar la historia del pueblo. Entrevistaron a los ancianos, recopilaron fotografías antiguas y crearon un mural en la plaza principal. La evaluación no fue un examen de historia, sino una rúbrica que valoró la calidad de las entrevistas, el trabajo colaborativo, la creatividad del mural y la presentación final del proyecto a toda la comunidad durante una fiesta.

Desafíos comunes y cómo abordarlos

Implementar una evaluación intercultural no es fácil. Estos son algunos de los obstáculos más frecuentes y algunas ideas para superarlos.

- Poca formación docente en evaluación alternativa: La mayoría de los docentes fueron formados en un paradigma de evaluación tradicional.

- Solución: La autoformación y la creación de redes son clave. Buscar cursos sobre formación docente para contextos indígenas, leer, y, sobre todo, formar pequeños grupos de estudio con otros colegas de la misma zona para compartir experiencias, instrumentos de evaluación y resolver dudas juntos.

- Presión por cumplir con estándares nacionales: Los directivos o supervisores pueden exigir calificaciones numéricas y formatos estandarizados.

- Solución: No se trata de abandonar por completo los requisitos administrativos, sino de complementarlos. Puedes seguir llenando los formatos oficiales, pero asegurándote de que tus calificaciones numéricas se basen en una amplia gama de evidencias recogidas a través de portafolios, rúbricas y observaciones, no solo en un examen. Documenta tu proceso para poder justificar tus decisiones pedagógicas.

- Falta de recursos materiales: “No tengo dinero para carpetas, cámaras o impresoras”.

- Solución: La creatividad es el mejor recurso. Usa cajas de cartón recicladas para los portafolios, el celular más básico para grabar audios, y los materiales del entorno (barro, hojas, piedras) para los proyectos. Una evaluación intercultural es, por naturaleza, una evaluación de bajo costo y alto impacto.

- Desconfianza institucional: Tus métodos pueden ser vistos como “poco serios” o “sin rigor”.

- Solución: La mejor defensa es la evidencia. Muestra los portafolios de tus alumnos, comparte las rúbricas que has creado, invita a tu director a una presentación de proyectos. Cuando los demás vean la profundidad del aprendizaje y la motivación de los estudiantes, la desconfianza comenzará a disiparse.

Recomendaciones y recursos útiles

No estás solo en este camino. Hay muchas organizaciones y expertos trabajando en estos temas.

- Instituciones oficiales: Explora los sitios web del INALI (Instituto Nacional de Lenguas Indígenas) y la DGEI (Dirección General de Educación Indígena, Intercultural y Bilingüe) en México. A menudo publican guías y materiales de apoyo.

- Academia y ONG: Busca trabajos de investigadores como Sylvia Schmelkes, María Bertely Busquets o Elsie Rockwell. Organizaciones como el CIESAS o universidades pedagógicas suelen tener proyectos y publicaciones sobre educación indígena en México.

- Comunidades de práctica: Únete a grupos de docentes en redes sociales que trabajen en contextos similares. Compartir es la mejor forma de aprender.

La evaluación en educación indígena trasciende la técnica pedagógica; es un posicionamiento ético y político. Es reconocer que existen múltiples formas de saber, de ser y de aprender. Es un acto de justicia educativa que busca reparar, en la pequeña escala del aula, las desigualdades históricas.

Cuando dejamos de preguntarnos “¿Por qué este niño no aprende lo que le enseño?” y empezamos a preguntarnos “¿Por qué mi evaluación no ve lo que este niño sabe?”, todo cambia. La evaluación deja de ser una barrera y se convierte en lo que siempre debió ser: un puente. Un puente entre la escuela y la comunidad, entre el currículo y la vida, y entre el presente del estudiante y un futuro donde su identidad y su cultura no sean un obstáculo, sino su mayor fortaleza. Al planificar clases interculturales en primaria rural, la evaluación no es el último paso, sino el corazón que bombea pertinencia y respeto a todo el proceso.

Glosario

Cosmovisión: Conjunto de creencias, valores y sistemas de conocimiento con los que una cultura o comunidad percibe e interpreta el mundo. En la evaluación, reconocer la cosmovisión del estudiante implica valorar sus formas de entender la naturaleza, la sociedad y el aprendizaje.

Evaluación Auténtica: Enfoque de evaluación que se centra en tareas y problemas del mundo real. En lugar de preguntas abstractas, pide a los estudiantes que apliquen sus conocimientos y habilidades para crear un producto o resolver un problema significativo, demostrando su competencia en un contexto real.

Evaluación Contextualizada (o Culturalmente Pertinente): Es un enfoque que diseña y aplica métodos, criterios e instrumentos de evaluación que son coherentes con la realidad cultural, lingüística y social de los estudiantes. Su objetivo es garantizar que la evaluación sea justa, significativa y relevante para ellos.

Evaluación Formativa: Proceso de evaluación continuo e integrado en la enseñanza, cuyo objetivo principal no es calificar, sino mejorar el aprendizaje. En un contexto intercultural, se manifiesta como un diálogo constante que valora el proceso, ofrece retroalimentación respetuosa y guía al estudiante desde su propio marco cultural.

Justicia Educativa: Principio que busca garantizar que todos los estudiantes, independientemente de su origen social, cultural o lingüístico, tengan las mismas oportunidades para aprender y demostrar lo que saben. En evaluación, se traduce en la eliminación de sesgos y la creación de sistemas equitativos.

Oralidad: Práctica de crear, preservar y transmitir conocimientos, historias y tradiciones a través del lenguaje hablado. En muchas culturas indígenas, es una forma de producción intelectual tan válida y compleja como la escritura, y debe ser valorada como tal en la evaluación.

Portafolio de Aprendizaje: Colección intencionada de trabajos de un estudiante que muestra su progreso y logros a lo largo del tiempo. En un contexto intercultural, puede incluir una amplia gama de evidencias más allá de lo escrito, como grabaciones de audio, fotografías de proyectos, dibujos o testimonios de la familia.

Sesgo Cultural (en la Evaluación): Ocurre cuando un instrumento de evaluación (como un examen) contiene preguntas, ejemplos o formatos que son más familiares para estudiantes de la cultura dominante, poniendo en desventaja a aquellos de otros contextos culturales. Esto mide la familiaridad cultural en lugar del conocimiento real del tema.

Preguntas Frecuentes (FAQ)

1. ¿Significa esto que ya no debo aplicar exámenes?

No necesariamente. Significa que los exámenes no deben ser la única ni la principal forma de evaluación. Un examen puede ser útil para verificar ciertos conocimientos factuales, pero debe complementarse con portafolios, proyectos y observaciones que ofrezcan una visión más completa. Si usas un examen, asegúrate de que sea culturalmente pertinente en su lenguaje y en sus ejemplos.

2. ¿Cómo convierto un portafolio o una rúbrica en una calificación numérica para la boleta oficial?

Puedes asignar un puntaje a cada sección de la rúbrica o a cada evidencia del portafolio. Por ejemplo, en una rúbrica de 4 criterios, cada criterio puede valer hasta 2.5 puntos. Lo importante es que la calificación final sea el resultado de un análisis de múltiples evidencias recogidas a lo largo del tiempo, y no de un único evento. La clave es la transparencia: los estudiantes y sus familias deben saber cómo se llega a esa calificación.

3. Mis estudiantes son muy tímidos y no les gusta hablar en público. ¿Cómo los evalúo oralmente?

Respeta sus tiempos y formas. En lugar de una exposición individual frente a toda la clase, puedes evaluar la oralidad en grupos pequeños, en una conversación uno a uno contigo, o pidiéndoles que graben un audio en su casa. El objetivo es evaluar su capacidad de expresión oral, no su valentía para hablar en público, que es una habilidad diferente y a menudo culturalmente marcada.

4. ¿Este enfoque de evaluación no es demasiado subjetivo?

Toda evaluación tiene un grado de subjetividad. Un examen estandarizado es subjetivo en su diseño (alguien decidió qué preguntas eran importantes). La evaluación intercultural no es más subjetiva, sino diferentemente subjetiva. La clave para darle rigor es usar instrumentos claros como las rúbricas, recoger múltiples evidencias y, sobre todo, involucrar a los propios estudiantes en el proceso a través de la autoevaluación y la coevaluación. La subjetividad se reduce cuando la evaluación es un diálogo transparente.

5. ¿Cuánto tiempo extra me tomará evaluar de esta manera?

Al principio puede parecer más trabajo porque requiere un cambio de mentalidad y la creación de nuevos instrumentos. Sin embargo, a largo plazo, puede ahorrar tiempo. La evaluación formativa está integrada en las actividades diarias, no es un evento masivo al final del periodo. Revisar un portafolio periódicamente puede ser más rápido y mucho más informativo que corregir una pila de 30 exámenes con la presión del tiempo.

Bibliografía

- Ahumada, Pedro. (2005). La evaluación auténtica: un sistema para la obtención de evidencias y vivencias de los aprendizajes. Perspectiva Educacional.

- Bertely Busquets, María. (2000). Conociendo nuestras escuelas: un acercamiento etnográfico a la cultura escolar. Paidós.

- Canales, P. y Kaluf, F. (2020). Evaluación para el aprendizaje en contextos de diversidad: la evaluación como un acto de justicia social. Ediciones SM.

- Conde, Silvia. (2018). La evaluación desde un enfoque intercultural. Hacia la construcción de una propuesta. Revista de Educación y Desarrollo.

- Díaz Barriga, Ángel. (2009). El enfoque de competencias en la educación. ¿Una alternativa o un disfraz de cambio?. Perfiles educativos.

- Gobierno de México, SEP. (2019). La Nueva Escuela Mexicana: Principios y Orientaciones Pedagógicas.

- Rockwell, Elsie. (1995). La escuela cotidiana. Fondo de Cultura Económica.

- Sacristán, J. Gimeno. (2008). Educar por competencias, ¿qué hay de nuevo?. Ediciones Morata.

- Schmelkes, Sylvia. (2013). Educación para un México intercultural. Sinéctica.

- Zavala, Virginia, & Córdova, Gavina. (2010). Decir y callar: Lenguaje, identidad y poder en los Andes peruanos. Pontificia Universidad Católica del Perú.