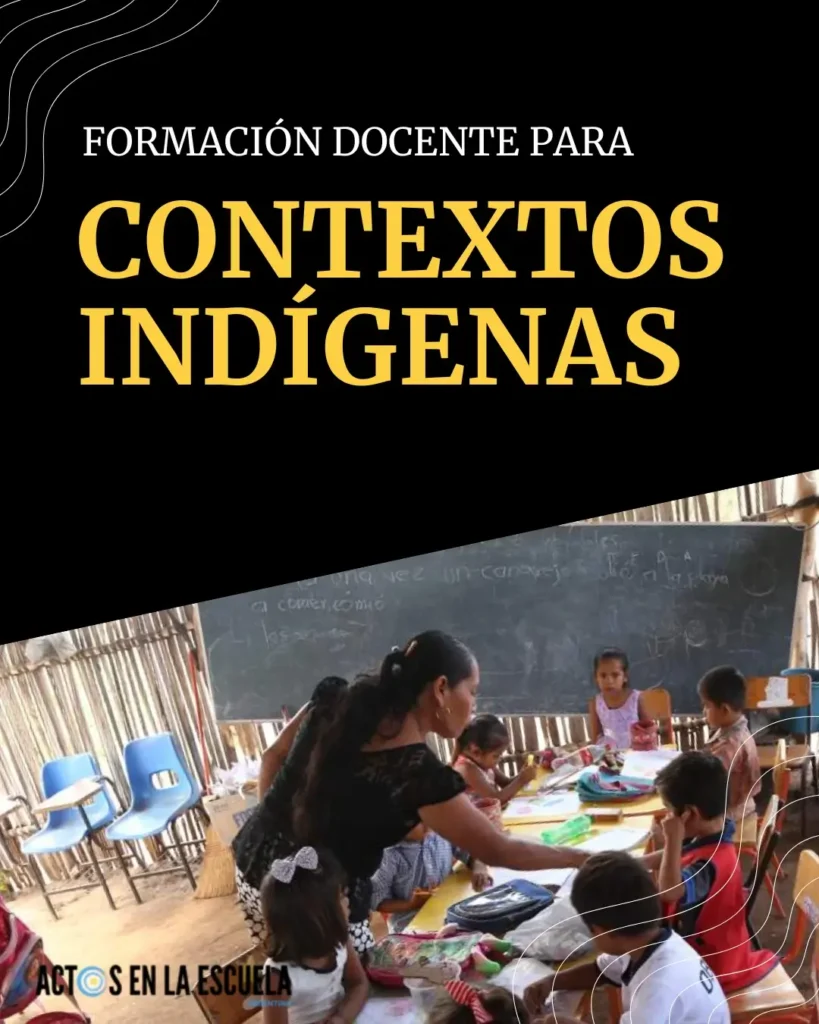

Si la educación es el motor del cambio social, la formación de docentes es el combustible que lo hace funcionar. En un país tan diverso como México, esta afirmación cobra una urgencia especial. No podemos hablar de justicia educativa sin antes preguntarnos: ¿quién forma a los maestros que trabajan en las comunidades más olvidadas? ¿Y cómo lo hace? En esta ecuación, un nombre resuena con fuerza: la Universidad Pedagógica Nacional (UPN).

Como la institución pública más grande de América Latina dedicada a la formación de profesionales de la educación, la UPN tiene una responsabilidad histórica. Fue creada para democratizar el saber pedagógico y llevar la formación a todos los rincones del país. Pero, ¿ha logrado cumplir esa promesa en el complejo mosaico de los pueblos originarios? Este artículo se adentra en el corazón de la UPN para analizar, desde una perspectiva crítica, cómo aborda la formación docente para contextos indígenas. Exploraremos sus programas, sus enfoques, sus innegables avances y las profundas grietas estructurales que aún persisten. La pregunta es directa: ¿los modelos de la UPN son suficientes para preparar a los maestros que la diversidad de México necesita?

Qué vas a encontrar en este artículo

Breve historia de la UPN y su compromiso con la educación indígena

Fundada en 1978, la UPN nació con un mandato de justicia social. Su misión era (y sigue siendo) profesionalizar al magisterio en servicio y formar nuevos cuadros de especialistas en educación. Una de sus innovaciones más importantes fue la creación de una red nacional de Unidades y Subsistemas, llevando la educación superior a regiones rurales, marginadas y con alta población indígena, donde ninguna otra universidad llegaba.

Este despliegue territorial no fue casual. Desde sus inicios, la UPN estableció un vínculo estrecho, aunque a veces tenso, con la entonces Dirección General de Educación Indígena (DGEI). Se convirtió en la institución natural para formar a los miles de maestros bilingües que ya trabajaban en el sistema pero que carecían de título universitario. Así, la UPN no solo llevó la pedagogía a las comunidades, sino que se nutrió de la experiencia y los saberes de esos maestros, creando un diálogo único entre la academia y la realidad del aula rural.

Modelos y programas académicos específicos

La respuesta de la UPN a la diversidad no es homogénea. Se ha materializado en una serie de programas diseñados específicamente para atender las necesidades de los contextos interculturales.

a. Licenciatura en Educación Indígena (LEI)

Este es, quizás, el programa más emblemático. Creado en 1990, su diseño curricular fue revolucionario para la época. Sus objetivos van más allá de la enseñanza tradicional: busca formar docentes capaces de diseñar, aplicar y evaluar proyectos educativos que fortalezcan las lenguas y culturas originarias. Su enfoque no es solo pedagógico, sino también lingüístico, antropológico y sociológico. Se espera que el egresado no sea un simple aplicador de planes de estudio, sino un intelectual y un agente de cambio en su propia comunidad.

b. Licenciatura en Educación Preescolar y Primaria para el Medio Indígena (LEPEPMI)

Este es otro de los programas históricos, enfocado en profesionalizar a los maestros que ya estaban en servicio. Su mérito fue validar los saberes docentes empíricos de miles de educadores y darles un sustento teórico y pedagógico formal, sin desarraigarlos de sus comunidades.

c. Licenciatura en Intervención Educativa (LIE), línea intercultural

A diferencia de la LEI, que se enfoca en la formación de docentes indígenas para sus propias comunidades, la LIE tiene un campo más amplio. Su línea de “Inclusión Social” con enfoque intercultural prepara a “interventores” capaces de trabajar en una variedad de escenarios: con migrantes, en zonas urbanas con diversidad cultural o en proyectos de desarrollo comunitario. Este programa adopta una visión de la interculturalidad que no se limita a lo indígena, sino que abarca todas las formas de diversidad.

d. Maestrías y diplomados vinculados

La UPN también ofrece posgrados que permiten una mayor especialización. La Maestría en Desarrollo Educativo (línea en Educación Intercultural) o la Maestría en Educación Básica buscan formar investigadores y líderes capaces de diseñar políticas y programas educativos con pertinencia cultural. Estos programas interculturales UPN son cruciales para generar conocimiento desde y para la región.

Enfoques pedagógicos: interculturalidad, lengua y territorio

Más allá de los nombres de los programas, lo verdaderamente importante es el enfoque pedagógico que los sustenta. La UPN e interculturalidad son conceptos que han ido de la mano, aunque con distintas intensidades.

En su mejor versión, la UPN promueve una pedagogía intercultural crítica. Esto significa que no se limita a enseñar la tolerancia o a celebrar la diversidad de forma superficial. Su currículo invita a los estudiantes a analizar las causas históricas de la desigualdad, a cuestionar el racismo en el sistema educativo y a entender la educación como un acto político. El objetivo es formar un sujeto pedagógico consciente de su papel en la transformación social.

Un pilar de este enfoque es el diálogo de saberes. Se busca romper con la idea de que el conocimiento académico es superior al conocimiento comunitario. Así, se estudian tanto las teorías del aprendizaje de Piaget o Vygotsky como las formas en que los abuelos transmiten el conocimiento a través de la tradición oral. La formación en lengua indígena es otro componente central, aunque aquí empiezan las limitaciones. Si bien se promueve la revitalización lingüística, no todas las Unidades UPN cuentan con los especialistas o los materiales para enseñar la enorme variedad de lenguas del país.

El aprendizaje se concibe como situado, es decir, anclado en el territorio. Se fomenta que los estudiantes realicen diagnósticos comunitarios, diseñen proyectos basados en problemas locales y vinculen constantemente la teoría con la práctica de su entorno.

¿Quiénes estudian estos programas?

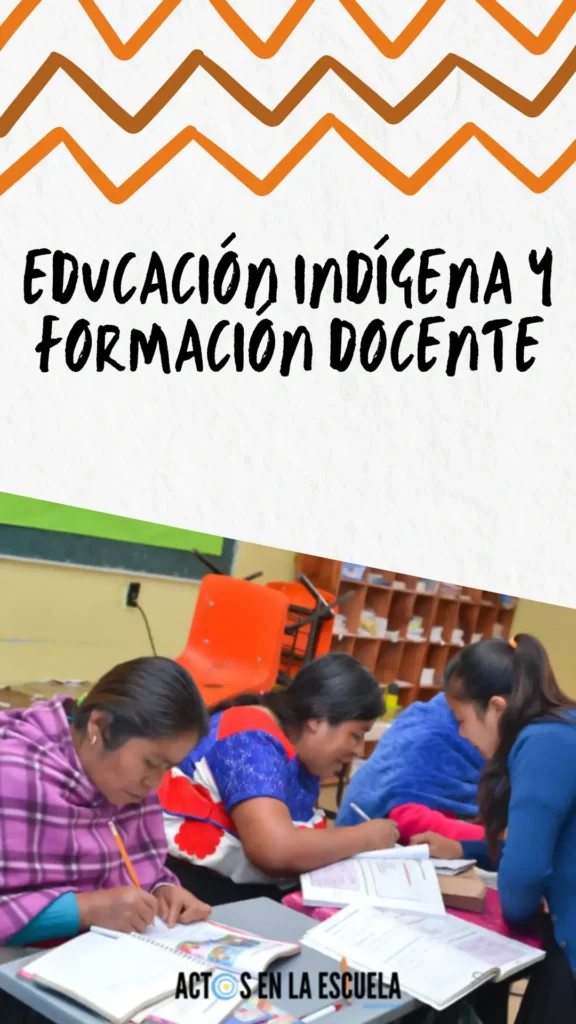

El perfil del estudiante de la UPN en regiones indígenas es tan diverso como el propio país. Son, en su mayoría, maestros que ya trabajan en condiciones precarias y buscan un título para mejorar su situación laboral y pedagógica. Son también jóvenes egresados de bachilleratos rurales o telebachilleratos, a menudo la primera generación de su familia en acceder a la educación superior.

Son estudiantes que enfrentan retos enormes: trayectorias escolares interrumpidas, una brecha digital abismal, situaciones de pobreza que los obligan a trabajar mientras estudian y, en muchos casos, la necesidad de migrar temporalmente para asistir a la Unidad UPN más cercana. Para ellos, la universidad no es solo un espacio de formación; es un acto de resistencia y una apuesta por un futuro mejor para ellos y sus comunidades.

Desafíos estructurales y políticos

Aquí es donde la pregunta del título cobra toda su fuerza. A pesar de sus nobles intenciones y sus innovadores programas, la UPN se enfrenta a una serie de obstáculos que limitan severamente su impacto.

- Cobertura y infraestructura: Aunque su red es amplia, todavía hay vastas regiones indígenas sin una Unidad UPN cercana. Además, muchas de las unidades rurales operan en condiciones precarias, con falta de bibliotecas actualizadas, sin conexión a internet y con una infraestructura deficiente.

- La brecha entre formación y contratación: Este es el nudo más problemático. La UPN puede formar a un excelente docente intercultural, bilingüe y con una visión crítica. Sin embargo, al egresar, este docente entra a un sistema de la SEP que a menudo lo ignora. Las plazas no se asignan con criterios de pertinencia lingüística o cultural. Un egresado de la LEI puede ser enviado a una escuela urbana, mientras que un maestro monolingüe en español es asignado a una comunidad purépecha. Esta incoherencia sistémica es profundamente frustrante y desaprovecha el capital humano formado.

- El divorcio entre teoría y práctica: Muchos estudiantes y egresados señalan que, si bien el currículo es interesante, a menudo es demasiado teórico y abstracto. Faltan más talleres, más práctica de campo supervisada y más herramientas concretas sobre cómo planificar clases interculturales en primaria rural.

- Falta de políticas públicas coherentes: La UPN no puede hacerlo todo sola. La educación indígena y su correspondiente formación docente requieren de políticas de Estado que las respalden con presupuesto, plazas pertinentes y un reconocimiento real del perfil del docente intercultural. Sin esto, el esfuerzo de la UPN queda aislado.

Voces desde el campo: testimonios y experiencias

- El logro: “En la UPN aprendí a no sentir vergüenza de mi lengua”, cuenta una egresada de la LEI en Oaxaca. “Entendí que mi cultura era una fortaleza pedagógica. Hoy, mis proyectos en el aula parten de las historias que cuentan los abuelos, y los niños están más motivados que nunca”.

- La frustración: “Salí con muchas ideas, con ganas de cambiar el mundo”, relata un maestro de la Huasteca Potosina. “Pero llegué a mi escuela y me topé con un director que me exigía seguir el libro de texto al pie de la letra. Me dijo que ‘esas cosas de la cultura’ eran una pérdida de tiempo. Es como si te dieran alas y luego te las cortaran”.

- La demanda: “Necesitamos que los maestros que nos dan clase también hayan vivido lo que es enseñar en una comunidad”, exige una estudiante de una Unidad en Chiapas. “A veces nos hablan de autores europeos, pero no de cómo manejar una lengua indígena en el aula cuando tienes tres grados en un mismo salón”.

UPN y su relación con la Nueva Escuela Mexicana (NEM)

El discurso de la Nueva Escuela Mexicana parece, en muchos aspectos, un eco de lo que la UPN ha promovido durante décadas. La NEM habla de trabajar por proyectos, de vincular la escuela con la comunidad, de reconocer la diversidad y de poner a los estudiantes en el centro. Estas son convergencias claras.

Sin embargo, la tensión reside en la implementación. Mientras la UPN intenta formar docentes con un pensamiento crítico y autónomo, la implementación de la NEM a menudo se reduce a un laberinto burocrático de formatos y requerimientos administrativos que ahogan la creatividad. La gran pregunta es si la NEM, en la práctica, realmente valora y aprovecha el perfil del docente intercultural que la UPN se esfuerza por formar.

Propuestas para fortalecer la formación docente intercultural

Para que la UPN pueda cumplir su misión, se necesitan cambios profundos:

- Articulación real: Se requiere una coordinación efectiva entre la SEP, las autoridades educativas estatales, la UPN y las comunidades para que la asignación de plazas responda a las necesidades del contexto.

- Financiamiento adecuado: Es indispensable invertir en la infraestructura de las Unidades rurales, dotándolas de tecnología, bibliotecas y recursos.

- Inclusión de formadores indígenas: Es crucial que más docentes e intelectuales indígenas formen parte del cuerpo académico de la UPN, enriqueciendo la formación desde su propia experiencia.

- Currículos desde el territorio: Los planes de estudio deben ser más flexibles y permitir una mayor adaptación a las realidades lingüísticas y culturales de cada región, diseñándose con las comunidades y no solo para ellas.

Entonces, ¿prepara realmente la UPN a los maestros para la diversidad? La respuesta es un complejo “sí, pero…”.

Sí, la UPN ha sido una institución pionera y valiente, creando programas únicos y llevando la educación superior a donde nadie más lo hizo. Sí, en sus aulas se gesta un pensamiento pedagógico crítico y se forman docentes con un profundo compromiso social. Pero este esfuerzo choca frontalmente con un sistema educativo que no está preparado para recibirlos, con una falta de recursos crónicos y con la incoherencia de las políticas públicas.

No basta con tener programas de educación indígena y formación docente. La verdadera transformación de la educación indígena en México depende de que esa formación sea profunda, situada, bien financiada y, sobre todo, que el sistema valore y potencie a los docentes que egresan de ella. La UPN ha puesto la primera piedra, pero la construcción de una educación verdaderamente justa e intercultural es una tarea colectiva que apenas comienza.

Glosario

- UPN (Universidad Pedagógica Nacional): Principal institución pública de educación superior en México dedicada a la formación y profesionalización de los trabajadores de la educación. Su red de Unidades a nivel nacional es clave para la cobertura en zonas rurales e indígenas.

- LEI (Licenciatura en Educación Indígena): Programa insignia de la UPN diseñado para formar docentes de y para los pueblos originarios, con un fuerte componente lingüístico, cultural y pedagógico enfocado en la revitalización y el diseño de proyectos educativos pertinentes.

- Pertinencia Cultural y Lingüística: Principio pedagógico que sostiene que la educación debe ser relevante y significativa para el estudiante, lo que implica que debe estar alineada con su cultura, su lengua materna y su contexto social. Es el objetivo central de la formación docente intercultural.

- Aprendizaje Situado: Enfoque educativo que postula que el conocimiento es más efectivo cuando se adquiere en el contexto donde se va a utilizar. En la UPN, se traduce en un énfasis en proyectos comunitarios, diagnósticos locales y la vinculación de la teoría con la práctica en el territorio del estudiante.

- Intervención Educativa: Concepto más amplio que la docencia, que se refiere al diseño y ejecución de proyectos para atender problemáticas educativas en diversos espacios (no solo en la escuela). Es el enfoque de la Licenciatura en Intervención Educativa (LIE) de la UPN.

- Unidades UPN: Son los campus o sedes de la Universidad Pedagógica Nacional distribuidos por todo el país. Su creación permitió descentralizar la formación docente y llevar la educación superior a regiones donde antes era inaccesible.

Preguntas Frecuentes (FAQ)

1. ¿Cuál es la principal diferencia entre estudiar la Licenciatura en Educación Indígena (LEI) en la UPN y una Licenciatura en Pedagogía en otra universidad?

La diferencia es el enfoque. Mientras que una licenciatura en Pedagogía generalista suele centrarse en teorías y modelos educativos universales, la LEI de la UPN está diseñada específicamente desde y para la diversidad. Su currículo integra saberes de la antropología, la lingüística y el trabajo comunitario, y su objetivo no es solo enseñar, sino formar agentes que puedan fortalecer y revitalizar la cultura y la lengua de sus propias comunidades.

2. Si estudio en una Unidad UPN rural, ¿mi título tiene el mismo valor oficial que el de la Unidad Ajusco (la sede principal en CDMX)?

Sí, absolutamente. El título expedido por cualquier Unidad de la Universidad Pedagógica Nacional tiene la misma validez oficial en todo el país. De hecho, haber estudiado en una unidad regional puede darte una ventaja invaluable: una formación anclada en la realidad, con un conocimiento profundo de los desafíos y potencialidades de un contexto específico, algo que difícilmente se adquiere en un campus urbano.

3. El artículo es bastante crítico. Entonces, ¿vale la pena el esfuerzo de estudiar en la UPN para ser docente intercultural?

Sí, y precisamente por las razones que el artículo señala. Si bien la UPN enfrenta retos enormes y el sistema tiene grandes fallas, es una de las pocas instituciones que ofrece una formación verdaderamente crítica. Estudiar allí te proporciona no solo un título, sino también un lenguaje para analizar la desigualdad, herramientas para defender los derechos educativos y una red de colegas con un compromiso social similar. Te prepara no solo para ser un maestro, sino para ser un agente de cambio.

4. ¿Cuál es el reto más grande que enfrenta un egresado de estos programas al empezar a trabajar?

El principal reto es la brecha entre la formación recibida y la realidad del sistema educativo. Un egresado de la UPN sale con una visión crítica y herramientas para una enseñanza contextualizada, pero se encuentra con una burocracia que exige rigidez, una asignación de plazas que no respeta su perfil bilingüe y, a menudo, una falta de apoyo de directivos que no comprenden el enfoque intercultural. La lucha más grande es poder aplicar lo aprendido en un sistema que no siempre está listo para ello.

5. Soy maestro en servicio y no puedo cursar otra licenciatura. ¿La UPN ofrece otras opciones de formación continua?

Sí. Una de las grandes misiones de la UPN es la profesionalización del magisterio en servicio. Además de las licenciaturas, ofrece una amplia gama de diplomados, cursos de actualización, especializaciones y maestrías, muchos de ellos en modalidad semipresencial o a distancia, pensados precisamente para docentes que ya están trabajando y buscan fortalecer su práctica pedagógica en temas de interculturalidad, inclusión, gestión educativa y más.

Bibliografía

- Baronnet, B., & Tapia, M. (Coords.). (2013). Educación e interculturalidad: política y políticas. UNAM.

- Bertely Busquets, M. (2000). Familias y escuelas: etnografía sobre la educación en un municipio de la Mixteca Alta. CIESAS.

- Bertely Busquets, M., Gasché, J., & Podestá, R. (Coords.). (2008). Educando en la diversidad. Investigaciones y experiencias educativas interculturales y bilingües. Ediciones Abya-Yala.

- Didou, S., & Remedi, E. (Coords.). (2009). De la pasión a la profesión. Estudiantes de la UPN. ANUIES.

- Dietz, G. (2012). Multiculturalismo, interculturalidad y diversidad en educación. Una aproximación antropológica. Fondo de Cultura Económica.

- Gigante, E. (Coord.). (2007). Repensar la educación de y para los pueblos indígenas. Universidad Pedagógica Nacional.

- Hamel, R. E. (2013). La política del lenguaje y la educación indígena en México. Debates y propuestas, (25), 1-28.

- Rockwell, E. (Coord.). (2009). La experiencia etnográfica. Historia y cultura en los procesos educativos. Paidós.

- Schmelkes, S. (2013). Educación para un México intercultural. Sinéctica.

- Universidad Pedagógica Nacional. (2002). La UPN y la educación de los indígenas. Memoria. UPN.

- Zemelman, H. (1998). Sujeto: existencia y potencia. Anthropos.