En la cultura escolar, la figura del “docente perfecto” está profundamente arraigada. Es aquel que tiene planificaciones impecables, un aula decorada al detalle, respuestas para cada pregunta y una paciencia infinita. Es el profesional que parece gestionarlo todo sin esfuerzo, siempre dispuesto a “dar más” por vocación. Pero, ¿a qué costo? Esta búsqueda incesante de un ideal inalcanzable es la cara visible del perfeccionismo docente, una característica que, aunque a menudo se confunde con la responsabilidad, puede transformarse en una fuente silenciosa y devastadora de estrés, culpa y agotamiento.

La vocación es poderosa, pero cuando se entrelaza con una autoexigencia extrema, el bienestar emocional docente se resquebraja. Empezamos a creer que nuestro valor profesional depende de no cometer errores, de satisfacer todas las demandas (institucionales, familiares, estudiantiles) y de sacrificar nuestro tiempo personal como prueba de compromiso.

Este artículo no busca que bajes tus estándares de calidad. Busca algo más importante: que puedas diferenciar la búsqueda saludable de la excelencia de la persecución paralizante de la perfección. Analizaremos desde una perspectiva psicológica y práctica qué es el perfeccionismo en la docencia, por qué se produce y qué consecuencias tiene para tu salud mental como docente. Lo más importante es que te ofreceremos estrategias concretas para desarmar esa exigencia, cultivar la autoaceptación y encontrar un equilibrio más humano y sostenible en tu trabajo.

Qué vas a encontrar en este artículo

Qué es el perfeccionismo docente: definición y particularidades

El primer paso para manejar el perfeccionismo es entender qué es exactamente. A menudo lo confundimos con ser “muy trabajador” o “dedicado”. Sin embargo, existe una diferencia fundamental entre buscar la mejora continua y no permitirse fallar.

La búsqueda de la excelencia es saludable; nos motiva a crecer, a aprender de los errores y a disfrutar del proceso. El perfeccionismo, en cambio, es disfuncional. La psicología lo define como la tendencia a establecer estándares excesivamente altos e inflexibles, acompañada de una autocrítica severa cuando esos estándares no se cumplen. El problema no son los estándares altos, sino la creencia de que tu valor personal está condicionado a alcanzarlos.

En el contexto educativo, el perfeccionismo docente tiene características muy particulares.

El perfil del docente perfeccionista

¿Te identificas con algunos de estos rasgos?

Responsabilidad extrema: Sientes que el éxito o fracaso de tus estudiantes depende exclusivamente de ti. Asumes cargas que no te corresponden.

Inseguridad ante el error: Un error en una planificación, una actividad que no sale como esperabas o una crítica de una familia se viven como un fracaso personal rotundo, no como una oportunidad de aprendizaje.

Dificultad para delegar: Prefieres hacerlo todo tú mismo (“nadie lo hará tan bien” o “tardaré más explicándolo que haciéndolo”). Esto aplica a trabajos en equipo con colegas o incluso a dar autonomía a los estudiantes.

Pensamiento de “todo o nada”: O la clase es “perfecta” o es un “desastre”. No hay términos medios.

Foco en el resultado, no en el proceso: Te cuesta disfrutar del día a día en el aula porque tu mente está fija en la calificación final, el resultado del proyecto o la evaluación institucional.

Variables que fortalecen el perfeccionismo

Este rasgo no surge en el vacío. El entorno escolar y social a menudo lo alimenta:

Cultura del rendimiento: Vivimos en sistemas educativos que, a pesar de hablar de procesos, siguen midiendo el éxito con métricas, evaluaciones estandarizadas y calificaciones.

La comparación constante: Las redes sociales profesionales (como LinkedIn o Instagram educativo) y la observación, a veces competitiva, entre colegas pueden generar la sensación de que “todos lo están haciendo mejor”.

Evaluación constante: El docente no solo es evaluado por directivos, sino también por estudiantes, familias y, sobre todo, por sí mismo. Esta presión múltiple aumenta el miedo a ser juzgado.

Presión institucional: La carga burocrática (informes, planillas, registros) que exige precisión milimétrica fomenta un enfoque en el detalle que puede desbordarse hacia el ámbito pedagógico, restando flexibilidad.

Entender esto es clave: el perfeccionismo no es un defecto personal, sino una respuesta adaptativa a un entorno que valora más las competencias docentes demostrables que el bienestar humano del educador.

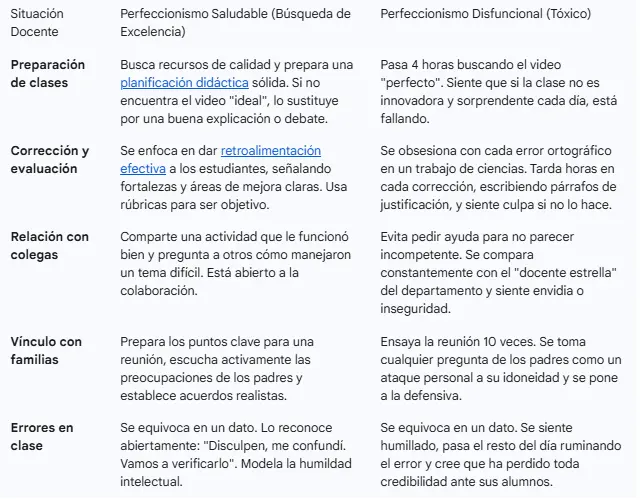

Perfeccionismo saludable vs. perfeccionismo tóxico

No todo impulso por hacer las cosas bien es negativo. La literatura psicológica distingue claramente entre el perfeccionismo adaptativo (saludable) y el disfuncional (tóxico). Conocer la diferencia te permitirá identificar si tu autoexigencia es un motor o un freno.

Perfeccionismo saludable (o adaptativo)

También conocido como “búsqueda de la excelencia”. Se caracteriza por:

Estándares altos pero flexibles: Quieres hacer un buen trabajo, pero entiendes que el contexto cambia. Si un día no tienes tanta energía o surge un imprevisto, puedes ajustar tus expectativas.

Motivación por el logro: Te mueve el deseo de crecer, aprender y hacer una contribución positiva.

Disfrute del proceso: Eres capaz de sentir satisfacción durante la enseñanza, no solo cuando recibes un aplauso o una buena evaluación.

Resiliencia ante el error: Ves los errores como parte inevitable del aprendizaje. Los analizas, extraes lecciones y sigues adelante sin culpas paralizantes.

Autoestima estable: Tu valor como persona no depende de tu último resultado profesional.

Perfeccionismo disfuncional (o tóxico)

Aquí es donde reside el problema. Es el perfeccionismo del que hablamos en este artículo y se define por:

Estándares rígidos e inalcanzables: Las metas son tan altas que son prácticamente imposibles de cumplir de manera sostenida.

Motivación por el miedo al fracaso: El principal motor no es el deseo de éxito, sino el terror a fallar, a ser criticado o a ser percibido como incompetente.

Autocrítica destructiva: La voz interna es castigadora. Cualquier pequeño desliz se magnifica y se usa como prueba de ineptitud.

Foco en los defectos: Incluso después de una clase exitosa, tu mente se fija en el único minuto que no salió bien o en el alumno que pareció aburrido.

Procrastinación: El miedo a no poder hacer algo “perfecto” es tan grande que prefieres posponer la tarea indefinidamente.

Ejemplos concretos en el contexto docente

Veamos cómo se manifiestan estos dos tipos en situaciones cotidianas:

El perfeccionismo docente tóxico no te hace mejor profesor; te hace un profesor más cansado, ansioso y, a la larga, menos conectado con tu alumnado.

Causas psicológicas y sociales del perfeccionismo en docentes

El perfeccionismo raramente es una elección consciente. Es una armadura que construimos, ladrillo a ladrillo, alimentada por factores internos y presiones externas. Comprender sus raíces es esencial para poder desmontarlo.

Factores personales y psicológicos

En la base del perfeccionismo disfuncional suelen esconderse inseguridades profundas:

Miedo al error y al juicio: Más que en otras profesiones, el docente está expuesto. Un error no es privado; ocurre frente a 30 estudiantes, colegas o familias. El miedo a ser juzgado como “no apto” es un motor potente.

Autoestima frágil o condicionada: Es la creencia, a menudo inconsciente, de que “soy valioso si mis clases son perfectas” o “soy un buen docente si todos mis alumnos aprueban”. El éxito profesional se usa para sostener la identidad personal.

Necesidad de aprobación y validación externa: La búsqueda de reconocimiento por parte de directivos, colegas o familias puede llevar a un sobreesfuerzo constante para cumplir con expectativas (reales o imaginadas).

Síndrome del impostor: Muchos docentes altamente competentes viven con el miedo a ser “descubiertos” como un fraude. El perfeccionismo actúa como un mecanismo de defensa: “Si hago todo perfecto, nadie notará que no soy tan bueno como creen”.

Factores formativos y modelos

La manera en que fuimos educados y formados profesionalmente tiene un gran impacto:

Modelos docentes exigentes: Es probable que hayamos tenido profesores (en la escuela o en la universidad) que eran brillantes pero implacables, que premiaban el resultado por encima del esfuerzo y castigaban el error.

Formación universitaria basada en el rendimiento: La formación del profesorado a menudo se centra en la acumulación de saberes teóricos y la entrega de trabajos impecables, más que en el desarrollo de la resiliencia, la gestión emocional o la aceptación del fracaso como parte del proceso.

Factores institucionales y del entorno

El sistema educativo es un caldo de cultivo ideal para el perfeccionismo:

Exigencias administrativas: La sobrecarga de burocracia que demanda precisión absoluta (informes, actas, planillas) entrena al cerebro para un modo de “cero errores” que luego es difícil desconectar en el aula.

La expectativa de omnipresencia emocional: Se espera que el docente sea psicólogo, mediador, cuidador y académico, todo al mismo tiempo. Esta expectativa de ser el “contenedor” emocional de todos (estudiantes, familias, colegas) es una receta para el agotamiento.

Falta de recursos: A menudo, la autoexigencia nace de un intento de compensar las carencias del sistema. El docente perfeccionista invierte su propio dinero y tiempo para crear materiales, porque siente que “con lo que hay, no es suficiente” para hacer un trabajo de calidad.

Factores culturales: la vocación como trampa

Este es uno de los puntos más sensibles y cruciales. La sociedad ha construido un ideal romántico del ser docente.

La idealización del sacrificio: Se glorifica la “vocación” como una entrega total, casi sacerdotal. Se aplaude al docente que “se lleva trabajo a casa”, que responde correos a las 10 de la noche o que sacrifica sus fines de semana.

El sacrificio como sinónimo de calidad: Se asume que un docente que se cuida, pone límites y se va a casa a su hora “no está tan comprometido”. Esta falsa dicotomía pone al profesional en una encrucijada: o te sacrificas (y eres “bueno”) o te cuidas (y eres “egoísta” o “mediocre”).

Esta mezcla de presiones internas y externas crea una “tormenta perfecta” donde el perfeccionismo docente no solo es aceptado, sino frecuentemente aplaudido, hasta que las consecuencias se vuelven insostenibles.

Consecuencias de la autoexigencia extrema

Cuando el perfeccionismo se vuelve crónico, el costo a pagar es alto y afecta todas las áreas de la vida del docente. La búsqueda de la perfección no optimiza el rendimiento; lo destruye lentamente.

En el plano emocional y mental

Esta es la esfera más directamente impactada. La autoexigencia constante es como tener un crítico interno gritando 24/7.

Ansiedad y angustia: La mayor parte del tiempo no se vive en el presente, sino en el futuro (“¿Y si la clase de mañana sale mal?”) o en el pasado (“No debí haber dicho eso”). La anticipación de posibles fallos genera un estado de alerta constante.

Culpa permanente: La culpa aparece por todos lados. Culpa por no hacer lo suficiente, culpa por no llegar a todos los alumnos, culpa por cometer un error y, sobre todo, culpa por descansar. El descanso se siente como “robarle tiempo” al trabajo.

Insatisfacción crónica: El perfeccionista disfuncional rara vez disfruta de sus logros. Cuando alcanza una meta, el alivio dura poco y es reemplazado por la siguiente meta o por la sensación de que “podría haberlo hecho mejor”.

Agotamiento y Burnout: El perfeccionismo es uno de los principales predictores del síndrome de burnout docente. El esfuerzo sostenido y la falta de satisfacción emocional agotan las reservas de energía, llevando al agotamiento emocional, la despersonalización (tratar a los alumnos con distancia) y la baja realización personal.

En el plano profesional y laboral

Irónicamente, la búsqueda de un rendimiento perfecto a menudo conduce a un peor desempeño.

Procrastinación: El miedo a no cumplir con el estándar autoimpuesto es tan paralizante que muchas tareas (como planificar un nuevo proyecto o corregir exámenes) se posponen hasta el último minuto.

Bloqueo creativo: La creatividad necesita espacio para el error, la experimentación y el juego. El perfeccionismo ahoga la innovación porque el docente prefiere seguir un camino seguro y “probado” antes que arriesgarse a probar metodologías activas que podrían fallar.

Dificultad para priorizar: Para el perfeccionista, todo es igualmente importante. Decorar el aula, completar un informe administrativo y preparar una clase compleja tienen el mismo nivel de urgencia. Esto hace imposible una gestión del tiempo para docentes eficaz.

Relaciones laborales tensas: Puede ser difícil trabajar con un docente perfeccionista (si es crítico con los demás) o ser uno (si se siente constantemente juzgado o en competencia).

En el plano físico

El cuerpo siempre lleva la cuenta del estrés mental.

Tensión muscular: Dolor crónico de cuello, hombros y espalda, producto de la tensión constante.

Insomnio: Dificultad para conciliar el sueño porque la mente sigue “trabajando”, planificando o ruminando los errores del día.

Fatiga crónica: Sentirse cansado todo el tiempo, incluso después de dormir, porque el estrés laboral mantiene al sistema nervioso en sobremarcha.

Somatizaciones: Dolores de cabeza, problemas digestivos, sistema inmunológico debilitado.

Impacto en la relación pedagógica

Este es el costo más triste. El perfeccionismo aleja al docente de sus estudiantes.

Menor empatía: Cuando estás tan enfocado en tu propio rendimiento y en el “guion” de tu clase, tienes menos capacidad mental para conectar genuinamente con las necesidades emocionales y académicas de tus alumnos.

Menor disfrute: Los niños y adolescentes perciben la tensión. Un docente estresado y enfocado en el error no puede modelar la curiosidad, el goce por aprender o la inteligencia emocional.

Transferencia de la exigencia: Inconscientemente, el docente perfeccionista puede volverse menos tolerante con los errores de sus alumnos, fomentando en ellos la misma ansiedad y miedo al fracaso que él mismo padece.

Cómo detectar señales de alerta del perfeccionismo disfuncional

El perfeccionismo es un maestro del disfraz. A menudo se esconde detrás de frases como “soy muy autoexigente” o “me gusta el trabajo bien hecho”. Sin embargo, hay señales claras que indican que la línea hacia lo disfuncional se ha cruzado.

Hacer una auto-observación honesta es el primer paso para el cambio. Revisa estas señales y observa si resuenan contigo, sin juicio, solo con curiosidad:

La sensación de que “nunca es suficiente”. Terminas una jornada agotadora en la que diste una gran clase, atendiste a una familia y terminaste tus informes. Sin embargo, tu pensamiento final del día es “pero no alcancé a preparar el material de la semana que viene”. El logro nunca se registra como “suficiente”.

Comparación constante con otros colegas. Pasas tiempo observando lo que hacen otros docentes (en persona o en redes) y cada vez que ves una idea que no se te ocurrió o un aula mejor decorada, sientes una punzada de insuficiencia o envidia, en lugar de inspiración.

Culpa intensa ante el descanso. Llega el fin de semana. Decides ver una película o simplemente no hacer nada. En lugar de relajarte, sientes una ansiedad creciente y una voz que te dice “deberías estar adelantando correcciones” o “deberías estar leyendo sobre nuevas metodologías“.

Irritabilidad desproporcionada por errores mínimos. Te irritas profundamente contigo mismo por un pequeño error tipográfico en una fotocopia o te enojas si un colega olvida un detalle menor en un proyecto conjunto. La reacción emocional es mucho más grande que el problema real.

Tu autoestima depende de tu rendimiento profesional. Si una clase sale mal, sientes que tú eres un fracaso. Si recibes un elogio de un directivo, te sientes eufórico. Tu autoestima docente sube y baja drásticamente según la retroalimentación externa del día.

Dificultad extrema para delegar responsabilidades. En un trabajo grupal escolar, asumes la mayor parte de las tareas. Te cuesta confiar en que otros (colegas o incluso estudiantes) puedan hacer el trabajo con el estándar de calidad que exiges, así que terminas haciéndolo tú, aunque estés sobrecargado.

Te enfocas más en lo que falta que en lo logrado. Al final del trimestre, en lugar de valorar el progreso que hicieron tus estudiantes, tu mente se fija en los dos alumnos que no alcanzaron los objetivos o en los temas del currículum escolar que no llegaste a cubrir con la profundidad deseada.

Si varias de estas señales te resultan familiares, no significa que estés “roto”. Significa que estás atrapado en un patrón de pensamiento agotador y que mereces encontrar estrategias para liberarte de él.

Estrategias psicológicas para regular la autoexigencia

Manejar el perfeccionismo docente no es un cambio que ocurra de la noche a la mañana. Es un proceso de reeducación mental y emocional. No se trata de “dejar de preocuparse”, sino de aprender a preocuparse de manera más saludable y constructiva.

Aquí exploramos cinco bloques de estrategias prácticas, basadas en la psicología positiva y la terapia cognitivo-conductual, para empezar a cultivar un equilibrio.

a) Reeducar la autopercepción: del “docente ideal” al “docente posible”

El primer paso es desmontar el mito. El “docente ideal” no existe. Es una construcción cultural que nos daña.

Cuestiona el ideal: Pregúntate activamente: ¿De dónde viene mi imagen de “docente perfecto”? ¿Es realista esperar eso de un ser humano en un sistema con recursos limitados? ¿Enseñar mejor significa realmente hacer más?

Valora el progreso, no solo el resultado: Cambia tu métrica de éxito. En lugar de medirte por la calificación perfecta en un examen, mídete por el progreso que un estudiante ha hecho desde principio de año. Valora el hecho de haber intentado una nueva actividad, aunque no haya salido perfecta. El esfuerzo y el aprendizaje son el éxito.

Practica la autoobservación sin juicio: Utiliza un diario de campo docente no solo para registrar lo pedagógico, sino también lo emocional. Anota cuándo te sientes abrumado o cuándo te estás criticando. No intentes cambiarlo al principio, solo obsérvalo. La conciencia es el primer agente de cambio.

b) Practicar la autocompasión: la herramienta anti-perfeccionismo

La autocompasión es el antídoto directo a la autocrítica destructiva del perfeccionismo. La investigadora Kristin Neff la define como tratarse a uno mismo con la misma amabilidad, cuidado y preocupación que mostrarías a un buen amigo que está sufriendo.

Qué NO es la autocompasión: No es autocomplacencia, no es conformismo ni es autocompadecerse. No significa bajar tus estándares y dejar de esforzarte. Significa entender que el fracaso y el dolor son parte de la experiencia humana compartida.

Qué SÍ es: Es reconocer tu propio sufrimiento (“Esto es muy difícil ahora mismo”) y responder con amabilidad (“Hice lo que pude con la energía que tenía”). La autocompasión docente es lo que te permite levantarte después de un error, en lugar de quedarte paralizado por la culpa.

Ejercicio – Reescritura de pensamientos:

Pensamiento crítico: “Soy un desastre. La clase de hoy fue un caos, los alumnos se aburrieron y no entendieron nada. No sirvo para esto”.

Respuesta autocompasiva: “La clase de hoy no salió como esperaba. Es frustrante cuando eso pasa. Es normal sentirse así. ¿Qué puedo aprender de esto? Quizás el tema era muy denso. Mañana intentaré un enfoque diferente”.

c) Establecer límites realistas: el principio 80/20 en educación

El perfeccionismo te dice que todo debe estar al 100%. La realidad te dice que eso es imposible.

Aplica el Principio de Pareto (80/20): Este principio sugiere que el 80% de tus resultados provienen del 20% de tus esfuerzos. Identifica cuál es ese 20% vital en tu docencia. ¿Es la conexión emocional con tus alumnos? ¿Es la claridad en tus explicaciones? Enfoca tu energía ahí. Acepta que el 80% restante de las tareas (como el formato exacto del informe o la decoración del pasillo) puede hacerse “lo suficientemente bien”.

Planifica con equilibrio: Al planificar una clase, define tu “Mínimo Viable”. ¿Qué es lo absolutamente esencial que tus alumnos deben aprender hoy? Todo lo demás es un extra. Esto te da flexibilidad si el tiempo no alcanza o la energía del grupo es baja.

Aprende a decir “no” sin culpa (o con menos culpa): El “no” es una herramienta clave de autocuidado. No puedes sumarte a cada proyecto, comité o solicitud. Practica respuestas asertivas y amables: “Agradezco que pienses en mí para esto, pero mi carga de trabajo actual no me permite comprometerme con la calidad que merece” o “No puedo encargarme de eso ahora, pero puedo hacerlo la próxima semana”.

d) Cultivar la flexibilidad mental: el error como brújula

El perfeccionismo es rígido; el bienestar es flexible. Necesitas entrenar a tu mente para que sea más elástica.

Valora el error como aprendizaje: Esta es una de las claves de la psicología positiva. Cada vez que algo “sale mal”, en lugar de verlo como un veredicto sobre tu competencia, pregúntate: “¿Qué información me da este error?”. El papel del error en el aprendizaje no solo aplica a los alumnos, también aplica a ti.

Transforma el “Debería” en “Prefiero” o “Podría”:

“Debería” (implica una obligación moral rígida): “Debería tener todas las notas pasadas hoy”.

“Prefiero” (implica elección y prioridad): “Prefiero tener las notas pasadas hoy, pero mi prioridad es descansar porque estoy enfermo”.

“Podría” (implica posibilidad sin obligación): “Podría adelantar correcciones, o podría preparar la cena con calma. Elijo lo segundo”.

Practica Mindfulness: El perfeccionismo vive en el futuro (ansiedad) o en el pasado (culpa). El Mindfulness te entrena para estar en el presente. Dedica solo 3 minutos al día a centrarte en tu respiración. Esto ayuda a reducir la rumiación mental y la rigidez cognitiva.

e) Fomentar el apoyo entre colegas: romper el aislamiento

El perfeccionismo crece en el silencio y el aislamiento. Se alimenta de la idea de que “soy el único que se siente así”.

Habla sobre el perfeccionismo: Sé el primero en tu sala de profesores en verbalizarlo. Decir “Estoy abrumado con la exigencia de este proyecto, ¿cómo lo llevan ustedes?” puede abrir una puerta para que otros compartan sus luchas.

Crea comunidades de aprendizaje reales: Fomenta espacios donde sea seguro compartir no solo los éxitos, sino también los fracasos y las dudas. Un espacio donde la vulnerabilidad sea recibida con empatía, no con juicio.

Pide ayuda y ofrece ayuda: Si ves a un colega sobrecargado, ofrécele ayuda específica (“¿Quieres que te prepare las fotocopias?”). Y atrévete a pedirla tú (“Me está costando arrancar este tema, ¿tienes algún recurso que te haya funcionado?”). La colaboración es el antídoto natural a la competitividad que alimenta el perfeccionismo.

El papel de las instituciones en la disminución del perfeccionismo

Sería injusto y poco realista poner toda la responsabilidad del cambio en el docente. El perfeccionismo docente es a menudo un síntoma de una cultura escolar disfuncional. Las instituciones tienen un papel fundamental en la creación de entornos más saludables.

Un docente no puede practicar el autocuidado en un sistema que lo penaliza por ello.

Cuestionar la cultura del “heroísmo docente”: El liderazgo educativo debe dejar de aplaudir el sacrificio. Los directivos deben dejar de enviar correos fuera del horario laboral y de poner como ejemplo al docente que “siempre está disponible”. El reconocimiento debe ir al trabajo bien hecho dentro de los límites saludables, no al sobreesfuerzo.

Implementar políticas de bienestar reales: Más allá de un taller de yoga al año, se necesitan políticas que protejan el tiempo del docente. Esto incluye reuniones que terminen a tiempo, reducción de la carga burocrática innecesaria, espacios de descanso adecuados y respeto por la desconexión digital.

Evaluación del desempeño basada en procesos y no solo en resultados: Las observaciones de clase y evaluaciones deben enfocarse en el crecimiento, la experimentación y la reflexión, no en una lista de verificación punitiva. Un directivo que pregunta “¿Qué aprendiste de esa clase que no salió bien?” es más útil que uno que solo señala el error.

Proveer espacios de reflexión y apoyo psicológico: Las escuelas deberían ofrecer (y normalizar) el acceso a apoyo psicológico. Crear espacios de reflexión docente moderados por un profesional puede ayudar a procesar el clima escolar y la convivencia y las presiones diarias de manera colectiva.

Recursos: Ejercicios prácticos de autocuidado y relajación mental

Para combatir la autoexigencia, necesitas herramientas prácticas que puedas usar en medio del caos escolar. El autocuidado docente no es un lujo, es una necesidad profesional.

Aquí tienes un conjunto de recursos y micro-hábitos para “soltar” la tensión mental y física a lo largo del día.

Mini-prácticas para el aula (1-3 minutos)

Respiración 4-7-8: Cuando sientas que sube la tensión (entre clases o durante un momento difícil).

Inhala por la nariz contando hasta 4.

Sostén el aire contando hasta 7.

Exhala sonoramente por la boca contando hasta 8.

Repite 3-4 veces. Esto activa el sistema nervioso parasimpático (el de la calma).

Pausa de “Grounding” (Anclaje): Para cuando tu mente está acelerada.

5: Nombra 5 cosas que puedas ver a tu alrededor.

4: Identifica 4 cosas que puedas sentir (la tela de tu ropa, la silla, tus pies en el suelo).

3: Identifica 3 cosas que puedas oír (el ventilador, voces lejanas, tu respiración).

2: Identifica 2 cosas que puedas oler.

1: Identifica 1 cosa que puedas saborear (un sorbo de agua).

Micro-Mindfulness: Elige una tarea rutinaria (como lavarte las manos o caminar por el pasillo) y ponle toda tu atención. Siente el agua, el jabón, el movimiento de tus pies. Es una técnica de relajación rápida que rompe el piloto automático.

Micro-hábitos para reducir la autoexigencia

El “ritual de cierre”: Define una acción que marque el fin de tu jornada laboral. Puede ser apagar tu computadora, ordenar tu escritorio o poner una alarma. Después de esa acción, tu cerebro aprende que el trabajo terminó. Comprométete a no “solo revisar un correo más”.

La lista de “Suficiente por hoy”: Al final del día, en lugar de hacer una lista de pendientes para mañana (que genera ansiedad), haz una lista de “Suficiente por hoy”. Anota 3 cosas (reales y posibles) que lograste.

Ejemplo: 1. Terminé la Unidad 4. 2. Ayudé a Ana con su problema. 3. Tuve paciencia en la reunión.

El “frasco de los logros”: (Adaptado de la psicología positiva). Ten un frasco en tu escritorio. Cada vez que algo salga bien (una sonrisa de un alumno, una explicación clara, una actividad que funcionó), escribelo en un papel pequeño y mételo. Ábrelo en los días difíciles para recordar que tu trabajo sí tiene impacto.

Journaling reflexivo (5 minutos al final del día)

Usa estas preguntas para desarmar el perfeccionismo antes de dormir:

¿En qué momento del día me sentí más tenso o me critiqué más? ¿Qué estándar irrealista estaba intentando cumplir?

¿Qué salió “lo suficientemente bien” hoy?

¿Qué error cometí hoy y qué aprendí de él? (Enfócate en la lección, no en el error).

¿Qué acto de autocompasión o amabilidad (hacia mí mismo o hacia otros) tuve hoy?

El perfeccionismo docente no es una medalla de honor. Es una armadura pesada que te impide moverte con libertad, conectar con tus estudiantes y disfrutar de la profesión que elegiste. La cultura educativa nos ha hecho creer que un “buen docente” es un docente agotado, pero la realidad es que los estudiantes no necesitan profesores perfectos. Necesitan profesores humanos.

Necesitan educadores que modelen la resiliencia, que sepan pedir perdón después de un error, que muestren cómo manejar la frustración y que se cuiden a sí mismos.

Aceptar tus límites no es mediocridad; es sostenibilidad. Renunciar a la autoexigencia extrema no es perder la pasión por enseñar; es la única manera de protegerla a largo plazo. El objetivo no es ser un “docente perfecto”. El objetivo es ser un “docente suficiente”.

Un docente suficiente que descansa, que ríe, que comete errores y que aprende de ellos. Ese docente, más humano y equilibrado, es el que realmente enseña con calidad. Y, a veces, enseña mucho mejor.

Glosario

Perfeccionismo disfuncional (o tóxico): Tendencia a establecer estándares personales excesivamente altos y rígidos, acompañada de una autocrítica severa y un miedo intenso al fracaso, lo que genera ansiedad y agotamiento.

Autocompasión: Capacidad de tratarse a uno mismo con amabilidad, comprensión y aceptación, especialmente ante errores o situaciones difíciles, en lugar de recurrir a la autocrítica.

Autoexigencia: Presión interna (y a veces externa) para cumplir con estándares muy elevados, que en niveles extremos se vuelve perjudicial para la salud mental.

Síndrome de Burnout (Agotamiento docente): Estado de agotamiento físico, mental y emocional crónico causado por estrés laboral prolongado, caracterizado por la fatiga, la despersonalización (cinismo) y la baja realización personal.

Principio de Pareto (Regla 80/20): Concepto que postula que, en muchas situaciones, aproximadamente el 80% de los resultados provienen del 20% de los esfuerzos. En docencia, implica priorizar las acciones de alto impacto.

Mindfulness (Atención plena): Práctica de prestar atención deliberada al momento presente, sin juzgar los pensamientos o sensaciones que surgen. Ayuda a reducir la rumiación ansiosa sobre el pasado o el futuro.

Resiliencia docente: Capacidad de los educadores para adaptarse positivamente, recuperarse y crecer a pesar de las adversidades, el estrés y los desafíos inherentes a la profesión.

Preguntas Frecuentes (FAQ)

1. ¿Es malo ser un docente perfeccionista? No necesariamente. Es crucial distinguir entre el perfeccionismo saludable (búsqueda de excelencia, que motiva) y el perfeccionismo disfuncional (miedo al error, que paraliza). Ser dedicado y querer mejorar es positivo. El problema surge cuando tu autoestima depende de ello, no te permites fallar y la autoexigencia te genera ansiedad y culpa constantes.

2. ¿Cómo sé si mi perfeccionismo es tóxico? Las señales de alerta clave incluyen: sentir que “nunca es suficiente” (insatisfacción crónica), procrastinar por miedo a no hacerlo perfecto, sentir culpa al descansar, irritabilidad extrema ante errores mínimos (propios o ajenos) y que tu estado de ánimo dependa completamente de tus éxitos o fracasos laborales del día.

3. ¿La autocompasión no es lo mismo que ser conformista o mediocre? No. Es uno de los mayores mitos. El conformismo es rendirse. La autocompasión es una herramienta de resiliencia. Te permite reconocer un error (“Esto no salió bien y me siento mal”) sin caer en la autocrítica destructiva (“Soy un fracaso”). De hecho, la investigación muestra que las personas autocompasivas son más motivadas para mejorar después de un fracaso, porque no están paralizadas por la vergüenza.

4. ¿Cómo puedo poner límites si la escuela y las familias me exigen cada vez más? Es uno de los mayores desafíos. Empieza por lo pequeño. Define prioridades claras: ¿Qué es “vital” y qué es “deseable”? Comunica tu carga de trabajo de manera asertiva (ej. “Puedo hacer A o B con calidad esta semana, pero no ambos. ¿Cuál priorizamos?”). Establece un horario de “cierre” y respétalo. Poner límites no te hace menos comprometido, te hace un profesional sostenible.

5. ¿El perfeccionismo docente siempre lleva al síndrome de burnout? No siempre, pero es uno de sus mayores factores de riesgo. El perfeccionismo docente te mantiene en un estado de estrés crónico, ya que la amenaza (el posible error, la crítica) nunca desaparece. Este estado de alerta constante agota tus recursos físicos y emocionales, creando el camino directo hacia el agotamiento. Gestionar el perfeccionismo es una de las estrategias más efectivas para prevenir el burnout.

Bibliografía

Brown, B. (2016). Los dones de la imperfección: Libérate de quien crees que deberías ser y abraza a quien realmente eres. Gaia Ediciones.

Brown, B. (2018). El poder de la vulnerabilidad. Gaia Ediciones.

Ben-Shahar, T. (2018). Date el permiso de ser tú mismo. Editorial Grijalbo.

Neff, K. (2018). Sé amable contigo mismo: El arte de la autocompasión. Editorial Paidós.

Seligman, M. (2011). La auténtica felicidad. Ediciones B.

Frankl, V. (2015). El hombre en busca de sentido. Editorial Herder.

Harris, R. (2017). La trampa de la felicidad: Deja de sufrir, empieza a vivir. Editorial Planeta.

Esteve, J. M. (2009). El malestar docente. Editorial Paidós.

Marchesi, Á. (2007). El bienestar de los docentes: Competencias, emociones y valores. Alianza Editorial.

Palmer, P. J. (2017). El coraje de enseñar: El mundo interior del docente. Narcea Ediciones.

Zararri, G. (2019). El fin de la ansiedad. Editorial Vergara.

Perrenoud, P. (2004). Diez nuevas competencias para enseñar. Editorial Graó.

Bilbao, Á. (2015). El cerebro del niño explicado a los padres. Plataforma Editorial.