La evaluación ha sido, y sigue siendo, una de las piezas más complejas y debatidas del rompecabezas educativo. Para los docentes en el aula, es una herramienta cotidiana; para los sistemas educativos, una brújula que intenta medir la calidad y la equidad. En las últimas décadas, la historia de las pruebas estandarizadas en México ha sido un viaje turbulento, lleno de cambios de rumbo, altas expectativas y profundas críticas. Desde la omnipresencia de ENLACE, pasando por la recalibración de PLANEA, hasta llegar al actual paradigma de la Nueva Escuela Mexicana (NEM), el país ha experimentado una transformación radical en su manera de concebir y utilizar estos instrumentos.

Este artículo no es solo un recuento histórico. Es un análisis profundo dirigido a ti, docente, que has vivido estas transiciones en primera línea. Buscamos desentrañar el propósito, las consecuencias y el legado de estas evaluaciones masivas. ¿Fueron herramientas efectivas para la mejora? ¿O se convirtieron en un mecanismo de presión que distorsionó el verdadero sentido del aprendizaje significativo? Y la pregunta central que nos convoca: en un modelo como la NEM, que prioriza la inclusión, la equidad y la formación integral, ¿qué lugar queda para los exámenes a gran escala? Acompáñanos en este recorrido para comprender el pasado, analizar el presente y vislumbrar el futuro de la evaluación en México.

Qué vas a encontrar en este artículo

¿Qué son exactamente las pruebas estandarizadas?

Antes de sumergirnos en la historia particular de México, es fundamental tener claro el concepto. Una prueba estandarizada es un instrumento de evaluación diseñado para aplicarse y calificarse de manera uniforme y consistente a un grupo grande de personas. Esto significa que todos los estudiantes responden a las mismas preguntas (o a preguntas de un banco común de reactivos equivalentes), en el mismo tiempo y bajo condiciones similares.

El objetivo principal es eliminar las variables subjetivas del proceso de evaluación para poder comparar los resultados de manera objetiva entre distintos individuos, escuelas, regiones o incluso países. Son, en esencia, una fotografía a gran escala del sistema educativo en un momento determinado.

Ventajas potenciales de su aplicación

Cuando se diseñan e implementan correctamente, las pruebas estandarizadas pueden ofrecer beneficios importantes para un sistema educativo:

Comparabilidad y diagnóstico a gran escala: Permiten a las autoridades educativas tener una visión panorámica del rendimiento académico a nivel nacional, estatal y municipal. Esto ayuda a identificar dónde se concentran las mayores áreas de oportunidad y el rezago educativo, permitiendo (en teoría) focalizar recursos y políticas públicas de manera más eficiente.

Equidad en la medición: Al aplicar el mismo instrumento a todos, se busca ofrecer una vara de medir común que no dependa de los criterios de evaluación particulares de cada docente o escuela. Esto puede ser útil para detectar brechas educativas en México entre escuelas públicas y privadas, o entre zonas urbanas y rurales.

Rendición de cuentas (Accountability): Los resultados pueden servir como un indicador para que la sociedad y los padres de familia conozcan el desempeño de las escuelas y del sistema en general. Esta transparencia puede generar presión para la mejora continua.

Información para la política educativa: Los datos masivos que arrojan son un insumo valioso para la investigación y para el diseño de reformas y programas educativos basados en evidencia.

Críticas y desventajas sistémicas

Sin embargo, el uso de pruebas estandarizadas no está exento de controversias y críticas bien fundamentadas, muchas de las cuales han resonado fuertemente en el contexto mexicano.

Reduccionismo curricular: La crítica más común es que estas pruebas tienden a medir solo una porción limitada de lo que constituye una educación integral. Generalmente se centran en contenidos conceptuales de áreas como Matemáticas y Lenguaje, dejando de lado habilidades cruciales como el pensamiento crítico, la creatividad, la colaboración o la educación emocional.

“Enseñar para el examen” (Teaching to the test): Cuando los resultados de las pruebas tienen altas consecuencias (como bonos para maestros, prestigio para las escuelas o sanciones), el currículum escolar puede estrecharse. Las escuelas pueden terminar dedicando un tiempo desproporcionado a preparar a los estudiantes para el formato y contenido del examen, en lugar de fomentar un aprendizaje más profundo y diversificado.

Presión y ansiedad: Estas pruebas pueden generar altos niveles de estrés tanto en estudiantes como en docentes. El rol del docente se ve presionado a obtener buenos resultados, mientras que los alumnos enfrentan la ansiedad que genera un examen de altas consecuencias, lo que puede afectar su rendimiento.

Invisibilización del contexto: Una prueba estandarizada no puede capturar las complejas realidades socioeconómicas y culturales de cada escuela. No refleja las barreras para el aprendizaje que enfrentan los estudiantes, como la pobreza, la desnutrición o la falta de recursos en el hogar y en la propia escuela.

Uso punitivo de los resultados: En lugar de ser una herramienta de diagnóstico para la mejora, los resultados se han utilizado para crear rankings, estigmatizar escuelas y justificar políticas de sanción, lo cual va en contra de un enfoque formativo y de apoyo.

La prueba ENLACE (2006–2013): La era de la rendición de cuentas

La Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE) marcó un antes y un después en la historia de la educación en México. Implementada por la Secretaría de Educación Pública (SEP), se convirtió en el instrumento de evaluación más visible y mediático del país durante casi una década.

Origen y objetivos

ENLACE nació en un contexto de reformas educativas globales que ponían un fuerte énfasis en la rendición de cuentas y la medición de resultados. Su objetivo principal era generar un diagnóstico censal del logro académico de los estudiantes de educación básica y media superior para informar a la sociedad sobre la calidad de la educación.

Se planteó como una herramienta para:

Proporcionar información a los padres de familia sobre el desempeño de la escuela de sus hijos.

Ofrecer a los directores y docentes un diagnóstico de las fortalezas y debilidades de sus estudiantes.

Servir como un insumo para que las autoridades educativas diseñaran políticas de mejora.

Áreas evaluadas y uso de los resultados

ENLACE era una prueba censal, es decir, se aplicaba a todos los estudiantes de los grados evaluados (generalmente de 3º a 6º de primaria y los tres grados de secundaria). Las áreas centrales de evaluación eran Español (Comprensión Lectora) y Matemáticas. Cada año se añadía una tercera materia de forma rotativa, como Ciencias, Formación Cívica y Ética o Historia.

Los resultados se clasificaban en cuatro niveles de logro: Insuficiente, Elemental, Bueno y Excelente. Quizás la característica más distintiva y polémica de ENLACE fue el uso que se le dio a estos resultados. Se publicaban de forma abierta y se utilizaban para crear rankings de escuelas, lo que generó una competencia feroz entre centros educativos. Además, aunque no de forma directa, los resultados influían en programas de estímulos económicos para docentes, vinculando indirectamente el desempeño estudiantil con la evaluación del profesorado.

Críticas principales y motivos de su cancelación

A pesar de su masividad y de la gran cantidad de datos que generó, ENLACE acumuló críticas contundentes que finalmente llevaron a su desaparición:

Enseñanza para el examen: La presión por aparecer bien en los rankings provocó que muchas escuelas centraran su planificación didáctica en entrenar a los alumnos para resolver reactivos tipo ENLACE, descuidando otros aspectos del currículo.

Perversión de los resultados: Se documentaron numerosos casos de prácticas poco éticas durante la aplicación, como docentes que ayudaban a los estudiantes a contestar o la selección de los alumnos más avanzados para presentar la prueba, con el fin de inflar los puntajes de la escuela.

Aumento de la desigualdad: Al comparar escuelas sin tomar en cuenta sus contextos socioeconómicos, los rankings terminaron por estigmatizar a las escuelas ubicadas en zonas de alta marginación, reforzando la segregación educativa en lugar de combatirla. No era una evaluación justa para las poblaciones más vulnerables.

Falso sentido de la calidad: La “calidad educativa” quedó reducida a un puntaje en un examen, ignorando la complejidad del acto educativo y el desarrollo de contenidos actitudinales y procedimentales.

Hacia 2013, el desgaste del modelo era evidente. La comunidad académica y una parte importante del magisterio consideraban que ENLACE había cumplido su ciclo y que sus efectos negativos superaban a los positivos. La reforma educativa de ese año, que creó el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) como organismo autónomo, abrió la puerta para un cambio de enfoque y la cancelación definitiva de la prueba.

La prueba PLANEA (2015–actualidad): Un intento de giro diagnóstico

Tras la desaparición de ENLACE, el sistema educativo mexicano necesitaba un nuevo instrumento para medir los aprendizajes a gran escala. Así nació el Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (PLANEA), desarrollado por el INEE en colaboración con la SEP. Su lanzamiento representó un intento por corregir los errores de su predecesora y transitar de un modelo de rendición de cuentas punitivo a uno con un enfoque más diagnóstico y formativo.

Objetivos y diferencias clave con ENLACE

La diferencia fundamental que PLANEA planteó desde su concepción fue la desvinculación de los resultados de consecuencias directas para estudiantes, docentes y escuelas. El objetivo explícito era “conocer la medida en que los estudiantes logran el dominio de un conjunto de aprendizajes esenciales al término de los distintos niveles de la educación obligatoria”.

Las diferencias más notables fueron:

Propósito principal: Mientras ENLACE se centró en la rendición de cuentas y la comparación entre escuelas, PLANEA se diseñó para ser principalmente una herramienta de diagnóstico que informara las políticas educativas y las estrategias pedagógicas, poniendo el foco en la mejora y no en el ranking.

No más rankings públicos: Se eliminó la publicación de tablas comparativas de escuelas, una de las características más criticadas de ENLACE.

Evaluación de aprendizajes clave: PLANEA se enfocó en medir “aprendizajes clave”, definidos como aquellos que son fundamentales para que los estudiantes continúen aprendiendo a lo largo de su vida. Las dos áreas principales evaluadas fueron Lenguaje y Comunicación y Matemáticas.

Tipos: PLANEA censal y muestral

Una característica importante de PLANEA fue su doble modalidad de aplicación, lo que generó cierta confusión en sus inicios:

PLANEA Muestral (Nacional): Aplicada por el INEE a una muestra representativa de estudiantes a nivel nacional. Su objetivo era ofrecer un panorama del Sistema Educativo Nacional en su conjunto y monitorear su evolución a lo largo del tiempo. Los resultados de esta modalidad no eran representativos para escuelas individuales.

PLANEA Censal (Diagnóstica): Aplicada por la SEP en todas las escuelas del país en ciertos grados (como 6º de primaria y 3º de secundaria). El propósito de esta versión era que cada escuela tuviera un diagnóstico de sus propios estudiantes para poder diseñar estrategias de mejora.

Críticas y limitaciones

A pesar de sus buenas intenciones, PLANEA también enfrentó desafíos y críticas:

Irregularidad en la aplicación: Especialmente en los últimos años, la aplicación de PLANEA se volvió intermitente y dependiente de las decisiones políticas y presupuestarias, lo que le restó continuidad y dificultó el seguimiento de las tendencias de aprendizaje.

Bajo impacto en la práctica docente: Muchos docentes reportaron que los resultados de PLANEA llegaban tarde y con un formato poco práctico para ser utilizados en la planificación de clases. La desconexión entre el diagnóstico a gran escala y la realidad del aula seguía siendo un problema.

Persistencia de la desconfianza: Tras la experiencia con ENLACE, parte del magisterio mantuvo una actitud de escepticismo hacia PLANEA, viéndola como una continuación de las políticas de evaluación estandarizada, aunque con un disfraz diferente.

Complejidad del modelo: La coexistencia de una versión muestral y una censal, con propósitos y aplicadores distintos, dificultó la comunicación y el entendimiento de la prueba por parte de la comunidad educativa.

PLANEA representó un paso adelante al intentar separar la evaluación de las consecuencias punitivas, pero su implementación irregular y su impacto limitado en las aulas dejaron el debate sobre las pruebas estandarizadas en México más abierto que nunca.

Las evaluaciones en la Nueva Escuela Mexicana (2019–presente)

Con el cambio de gobierno en 2018, se impulsó una nueva reforma educativa que dio vida a la Nueva Escuela Mexicana (NEM). Este modelo trajo consigo una profunda revisión de los principios y prácticas del sistema educativo, incluyendo, por supuesto, el enfoque de la evaluación del aprendizaje.

El enfoque de la NEM: equidad, inclusión y aprendizajes integrales

La NEM se fundamenta en principios como la equidad, la inclusión, la interculturalidad y la excelencia. Busca formar ciudadanos con un sentido humanista, crítico y comunitario. En este marco, el concepto de “calidad” se redefine, alejándose de la simple medición de conocimientos académicos y acercándose a una visión de formación integral que abarca aspectos socioemocionales, artísticos y éticos.

Uno de los principios de la Nueva Escuela Mexicana es poner a los estudiantes y su contexto en el centro del proceso educativo. Esto implica reconocer que el aprendizaje es un proceso complejo y diverso que no puede ser capturado por un único instrumento estandarizado. La NEM critica el modelo neoliberal que, según su visión, utilizó las evaluaciones para clasificar, excluir y privatizar la educación.

¿Siguen las pruebas estandarizadas? Cambios en su uso

La llegada de la NEM implicó la desaparición del INEE y la creación de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU). Este cambio no fue solo de nombre, sino de filosofía. La política actual ha puesto un fuerte énfasis en la evaluación diagnóstica y formativa, devolviendo el poder de la evaluación al docente y a la escuela.

Las pruebas estandarizadas a gran escala, como PLANEA, han sido suspendidas en su aplicación censal regular. En su lugar, MEJOREDU ha desarrollado Evaluaciones Diagnósticas para la Mejora de los Aprendizajes, que se ofrecen a las escuelas de forma voluntaria. Estas pruebas están diseñadas explícitamente para que las y los docentes identifiquen las fortalezas y áreas de oportunidad de sus estudiantes al inicio del ciclo escolar y utilicen esa información para su planeación. Son instrumentos de evaluación para el aula, no para el sistema.

De la rendición de cuentas al diagnóstico para la mejora continua

El cambio de paradigma es claro: se pasa de un modelo de evaluación del aprendizaje (enfocado en el resultado final, la calificación y la comparación) a un modelo de evaluación para el aprendizaje. En este nuevo enfoque, la evaluación formativa es la protagonista. Se concibe como un proceso continuo, integrado en la enseñanza, que permite tanto al docente como al estudiante monitorear el progreso y realizar ajustes. El papel del error en el aprendizaje se resignifica, viéndolo como una oportunidad y no como un fracaso.

La evaluación formativa en la NEM promueve el uso de diversas herramientas más allá del examen tradicional, como los portafolios y proyectos, las rúbricas, la autoevaluación y la coevaluación. El objetivo es obtener una visión más rica y completa de las trayectorias escolares de los alumnos.

El debate: ¿son compatibles las pruebas estandarizadas con la filosofía de la NEM?

Aquí yace el núcleo del debate actual. Para los defensores de la NEM, las pruebas estandarizadas tradicionales son inherentemente incompatibles con sus principios. Argumentan que fomentan la competencia, el individualismo y una visión reduccionista del conocimiento, todo lo contrario al enfoque comunitario, colaborativo e integral que promueve el nuevo modelo. Hay críticas a la Nueva Escuela Mexicana que señalan la falta de parámetros claros de medición como una debilidad.

Por otro lado, algunos especialistas en política educativa advierten sobre los riesgos de eliminar por completo las mediciones a gran escala. Sostienen que, sin un termómetro externo y comparable, el sistema educativo se queda a ciegas. Sería difícil medir el impacto de las políticas públicas, detectar desigualdades sistémicas y rendir cuentas a la sociedad sobre el estado de la educación nacional. Argumentan que el problema no son las pruebas en sí, sino el uso que se les da. Una prueba estandarizada bien diseñada y utilizada con fines puramente diagnósticos y de investigación, sin consecuencias para las escuelas, podría ser una herramienta valiosa incluso dentro del marco de la NEM.

El futuro parece apuntar no a una eliminación total, sino a una redefinición del papel de las pruebas estandarizadas en México, limitando su aplicación a ejercicios muestrales que informen la política macro, mientras se fortalece la capacidad de las escuelas para llevar a cabo una evaluación auténtica y contextualizada.

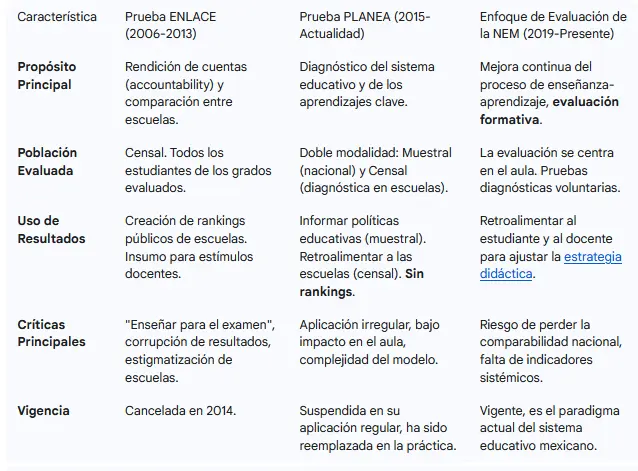

Comparación: ENLACE vs. PLANEA vs. Visión de la NEM

Para visualizar las diferencias de forma clara, la siguiente tabla resume los tres enfoques:

Recursos para el docente en el marco evaluativo actual

Transitar de un modelo a otro puede ser desafiante. Como docente, necesitas herramientas prácticas para alinear tu trabajo con el enfoque formativo de la NEM. Aquí te dejamos algunas ideas y recursos:

Explora las evaluaciones diagnósticas de MEJOREDU: En el sitio oficial de la comisión, puedes encontrar los instrumentos de evaluación diagnóstica, guías para su aplicación, sistemas de captura y tablas descriptivas. Aunque son voluntarias, son un excelente punto de partida para entender el tipo de evaluación que se promueve.

Fortalece tus herramientas de evaluación formativa: La clave del nuevo modelo está en el aula. Es un buen momento para profundizar en:

Diseño de Rúbricas: Aprende a crear rúbricas de evaluación claras y objetivas para evaluar proyectos, ensayos o trabajos en grupo. Son excelentes para dar retroalimentación efectiva.

Portafolios de Evidencias: Implementa el uso de portafolios donde los estudiantes recopilen sus mejores trabajos. Es una forma poderosa de hacer visible su progreso a lo largo del tiempo.

Técnicas de autoevaluación y coevaluación: Fomenta la metacognición en tus estudiantes. Utiliza herramientas como las ruedas de metacognición o diarios de aprendizaje para que reflexionen sobre sus propios procesos.

Aprovecha el poder del diagnóstico inicial: Más allá de las pruebas estandarizadas, realiza tu propia evaluación diagnóstica al inicio del ciclo. No solo te enfoques en lo académico, sino también en los saberes previos, estilos de aprendizaje e intereses de tus alumnos. Esta información es oro puro para una planificación inclusiva.

Colabora con tus colegas: El Consejo Técnico Escolar (CTE) es el espacio ideal para discutir y unificar los criterios de evaluación dentro de la escuela. Compartan experiencias sobre qué instrumentos de evaluación les han funcionado mejor y cómo comunicar la evaluación a las familias de manera efectiva.

El recorrido por la historia reciente de las pruebas estandarizadas en México es un reflejo de las tensiones y transformaciones de la política educativa a nivel global. Pasamos de la era de ENLACE, donde la evaluación se entendía como un veredicto inapelable que clasificaba y jerarquizaba, a un intento de transición con PLANEA, que buscaba matizar ese enfoque punitivo sin abandonarlo del todo.

Hoy, con la Nueva Escuela Mexicana, nos encontramos en medio de un cambio de paradigma que busca redefinir radicalmente el propósito de la evaluación. La propuesta es ambiciosa: despojar a la evaluación de su carga de control y convertirla en un diálogo pedagógico, una herramienta para comprender y acompañar el proceso de aprendizaje, no solo para medir el resultado. El objetivo es transitar de la simple calificación a una evaluación auténtica que valore la diversidad de saberes y habilidades.

El futuro de las pruebas estandarizadas a gran escala es incierto. Es probable que no desaparezcan por completo, pero su rol será, con seguridad, más acotado y técnico, como un insumo más para la investigación y el monitoreo del sistema a nivel macro. La verdadera revolución evaluativa, la que la NEM impulsa, no ocurrirá en los despachos de las autoridades, sino en cada una de las aulas.

Para ti, docente, esto representa un desafío y una oportunidad. El desafío es desaprender las prácticas de una cultura de evaluación centrada en la calificación y la norma. La oportunidad es inmensa: recuperar la autonomía profesional y el sentido pedagógico de la evaluación, convirtiéndola en el motor de una enseñanza más justa, humana y verdaderamente formativa. La brújula de la educación en México ha cambiado de dirección; ahora nos toca a todos aprender a navegar con ella.

Glosario

Prueba Censal: Tipo de evaluación que se aplica a toda la población de un grupo determinado (por ejemplo, a todos los estudiantes de sexto grado de un país), en lugar de solo a una parte de ella.

Prueba Muestral: Evaluación que se aplica a una selección representativa (una muestra) de la población total. Sus resultados buscan inferir el comportamiento del grupo completo.

Rendición de Cuentas (Accountability): Principio de política pública que establece que las instituciones (en este caso, las escuelas) deben ser responsables por sus resultados ante la sociedad y las autoridades.

Aprendizajes Clave: Conjunto de conocimientos, prácticas, habilidades, actitudes y valores fundamentales que contribuyen al crecimiento integral del estudiante.

Evaluación de Consecuencias (High-Stakes Testing): Modelo de evaluación donde los resultados tienen implicaciones directas y significativas para los estudiantes (aprobar un curso), los docentes (recibir bonos) o las escuelas (ser sancionadas o premiadas).

MEJOREDU: Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación. Organismo público descentralizado encargado de realizar estudios, investigaciones y evaluaciones diagnósticas para contribuir a la mejora de la educación en México. Sucedió al INEE.

Preguntas Frecuentes (FAQ)

1. ¿La prueba PLANEA sigue aplicándose en las escuelas mexicanas? No de forma regular y censal como en años anteriores. Con la implementación de la Nueva Escuela Mexicana, la aplicación de PLANEA fue suspendida. La SEP y MEJOREDU ahora promueven evaluaciones diagnósticas de carácter voluntario y formativo, cuyos resultados son para uso interno de cada escuela.

2. ¿La Nueva Escuela Mexicana prohíbe las pruebas estandarizadas? La NEM no las prohíbe explícitamente, pero sí critica fuertemente el uso que se les dio en el pasado (rankings, sanciones, etc.). Su filosofía es contraria a la evaluación de altas consecuencias. Por ello, ha eliminado las pruebas censales obligatorias y las ha reemplazado por instrumentos diagnósticos que se alinean con un enfoque formativo y de mejora continua, no de rendición de cuentas.

3. ¿Cómo puedo evaluar a mis alumnos según la NEM sin una prueba como ENLACE o PLANEA? La NEM te invita a diversificar tus instrumentos de evaluación. El enfoque se centra en la evaluación formativa, lo que implica utilizar herramientas como rúbricas, portafolios de evidencias, proyectos, debates, mapas conceptuales, y promover la autoevaluación y coevaluación. La idea es observar y retroalimentar el proceso de aprendizaje de forma continua, no solo medir el resultado final.

4. ¿Qué alternativas existen a las pruebas estandarizadas a gran escala para medir la calidad del sistema educativo? Existen varios enfoques. Uno es el uso de evaluaciones muestrales de bajo impacto, cuyos resultados solo se usan para análisis sistémico sin identificar escuelas. Otro es el desarrollo de sistemas de indicadores de calidad más complejos, que no solo midan el logro académico, sino también factores como el clima escolar, la equidad, el bienestar socioemocional de los estudiantes, y la formación y recursos docentes. La idea es tener una visión multidimensional de la “calidad”, más allá de un simple puntaje.

Bibliografía

Backhoff, E., & Contreras, C. (Eds.). (2014). La reforma educativa a debate. Tiran lo Blanch.

Gil Antón, M. (2017). El fraude de la calidad en la educación superior. Revista de la Educación Superior, 46(184), 85-98.

Martínez Rizo, F. (2012). La evaluación en el aula. Promesas y desafíos de la evaluación formativa. Fondo de Cultura Económica.

Martínez Rizo, F. (2009). Evaluación formativa en el aula y evaluación a gran escala: Hacia un sistema más equilibrado. Revista Electrónica de Investigación Educativa, 11(2), 1-18.

Schmelkes, S. (2018). Hacia una mejor calidad de nuestras escuelas. FCE, SEP.

Secretaría de Educación Pública (SEP). (2019). La Nueva Escuela Mexicana: Principios y Orientaciones Pedagógicas.

Documentos y resultados históricos de las pruebas ENLACE y PLANEA, disponibles en los portales de la SEP y el acervo del extinto INEE.

Publicaciones y evaluaciones diagnósticas de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU).