¿Alguna vez te has detenido a observar los “errores” que cometen los niños cuando empiezan a escribir? Esas letras invertidas, la omisión de vocales o esa curiosa mezcla de grafismos y dibujos. Durante décadas, la pedagogía tradicional los consideró simplemente fallos que debían ser corregidos de inmediato. Sin embargo, a finales de los años 70, una investigadora argentina cambió por completo esta perspectiva. Emilia Ferreiro nos enseñó que esos aparentes errores no son fallos, sino la evidencia visible de un profundo trabajo intelectual. Son hipótesis inteligentes y creativas que los niños construyen en su esfuerzo por comprender uno de los objetos culturales más complejos: la lengua escrita.

Este artículo es una guía completa sobre la psicogénesis de Ferreiro, una teoría que revolucionó la alfabetización inicial en Hispanoamérica y el mundo. Aquí no solo exploraremos la biografía de su autora y los fundamentos de su pensamiento, sino que desglosaremos en detalle cada una de las etapas evolutivas que describió junto a Ana Teberosky. Además, analizaremos sus aplicaciones prácticas en el aula, su legado, las críticas que ha recibido y, lo más importante, te ofreceremos recursos concretos para que puedas aplicar una mirada psicogenética en tu propia práctica docente. Prepárate para transformar tu forma de ver la lectoescritura.

Qué vas a encontrar en este artículo

Contexto Histórico y Biografía de Emilia Ferreiro

Para comprender la magnitud de una teoría, es fundamental conocer a la mente que la concibió y el contexto que la vio nacer. La historia de Emilia Ferreiro es la de una académica rigurosa cuya curiosidad la llevó a cuestionar los cimientos de la enseñanza de la lectura y la escritura.

Orígenes y Formación Inicial: La Influencia de Piaget

Emilia Beatriz María Ferreiro Schavi nació en Argentina en 1937. Desde joven, mostró un gran interés por la psicología, licenciándose en la Universidad de Buenos Aires. Sin embargo, el punto de inflexión en su carrera llegaría al trasladarse a Suiza para realizar su doctorado en la Universidad de Ginebra. Allí tuvo el privilegio de estudiar y trabajar directamente con una de las figuras más influyentes de la psicología del siglo XX: Jean Piaget.

Bajo la tutela de Piaget, Ferreiro no solo se doctoró, sino que absorbió los principios de la psicología genética y el constructivismo. La teoría cognitiva de Piaget postula que el conocimiento no se recibe pasivamente, sino que es construido activamente por el sujeto a través de la interacción con el objeto. Ferreiro se preguntó: si esto es cierto para la noción del número, el espacio y el tiempo, ¿por qué no lo sería para la lengua escrita? Esta pregunta fue la semilla de toda su investigación posterior. Entendió que la escritura no era solo una técnica que se aprende, sino un objeto de conocimiento que los niños intentan comprender y asimilar a sus estructuras mentales.

Evolución Profesional y Contribuciones Clave en América Latina

Tras su formación en Europa, Ferreiro regresó a Buenos Aires, donde comenzó a desarrollar sus primeras investigaciones. El convulso clima político en Argentina la obligó a exiliarse en México en 1976, país que se convertiría en su segundo hogar y en el epicentro de su producción académica. Fue en México donde, junto a su colaboradora Ana Teberosky, llevó a cabo los estudios que culminarían en la publicación de su obra más emblemática: “Los sistemas de escritura en el desarrollo del niño” (1979).

Este libro fue un terremoto en el mundo de la pedagogía. En él, Ferreiro y Teberosky demostraron empíricamente que los niños, mucho antes de ser instruidos formalmente en la escuela, poseen ideas y teorías propias sobre qué son los sistemas de escritura y cómo funcionan. Revelaron que el proceso de alfabetización es una sucesión de etapas conceptuales coherentes y sistemáticas, una “psicogénesis” que sigue una lógica interna fascinante.

Su trabajo no se quedó en la teoría. Ferreiro se involucró activamente en proyectos de reforma educativa en varios países de Hispanoamérica, como México y Brasil, influyendo en el diseño de políticas públicas y en la formación docente. Su enfoque desafiaba directamente a los métodos fonéticos y silábicos predominantes, que trataban al niño como un receptor pasivo, y proponía un cambio radical en el rol del docente: de ser un mero transmisor a convertirse en un facilitador que acompaña al niño en su proceso de construcción del conocimiento.

Fundamentos Teóricos de la Psicogénesis de la Lengua Escrita

La teoría de Ferreiro no surgió en el vacío. Se asienta sobre una base conceptual muy sólida, heredada directamente del constructivismo piagetiano, pero aplicada de una forma completamente original al campo de la lectoescritura.

Base en el Constructivismo Piagetiano

Ferreiro tomó prestados los mecanismos del desarrollo cognitivo descritos por Piaget y los aplicó al aprendizaje de la lengua escrita. Los conceptos clave son:

Asimilación: El niño intenta comprender la escritura utilizando los esquemas de conocimiento que ya posee (sus

saberes previos). Por ejemplo, al principio puede pensar que las letras son como dibujos que representan objetos.Acomodación: Cuando sus ideas previas no son suficientes para explicar la realidad (por ejemplo, se da cuenta de que letras diferentes pueden estar en los nombres de objetos iguales), debe modificar sus esquemas mentales. Este ajuste es la acomodación.

Conflicto Cognitivo: Es el motor del aprendizaje. Surge cuando el niño se enfrenta a una situación que contradice sus hipótesis. Por ejemplo, escribe “PATO” con dos letras (“AO”) porque piensa que cada sílaba necesita una letra. Luego, ve la palabra escrita convencionalmente y entra en conflicto. Este desequilibrio lo obliga a buscar una nueva hipótesis más compleja y cercana a la convencional. Ferreiro defendía que el papel del error en el aprendizaje es fundamental, pues es la manifestación de una hipótesis en crisis.

Equilibración: Es el proceso mediante el cual el niño resuelve el conflicto cognitivo, reorganizando sus ideas y alcanzando un nivel de comprensión superior y más estable. Pasa de una hipótesis a otra, cada vez más sofisticada.

Este marco teórico implica que aprender a leer y escribir es un aprendizaje significativo, no una simple memorización de correspondencias entre letras y sonidos.

Hipótesis Infantiles y Construcción del Conocimiento

El aporte más revolucionario de Ferreiro fue demostrar que los niños son teóricos del lenguaje. No esperan pasivamente a que se les enseñe; desde que entran en contacto con textos en su entorno (cuentos, carteles, envases), se formulan preguntas y elaboran hipótesis para entender ese código misterioso.

Algunas de las preguntas que guían su aprendizaje por descubrimiento son:

¿Qué es lo que se puede leer?

¿Qué diferencia hay entre escribir y dibujar?

¿Cuántas letras necesito para que algo se pueda leer?

¿Tienen que ser letras diferentes o pueden ser todas iguales?

¿Qué relación hay entre lo que se dice y lo que se escribe?

Las producciones escritas de los niños (sus “garabatos”, sus escrituras con pocas letras, sus omisiones) no son más que las respuestas temporales que van encontrando a estas preguntas. Cada etapa de la psicogénesis corresponde a una hipótesis principal que organiza su pensamiento sobre la escritura. El docente, por tanto, debe aprender a leer estas producciones para entender en qué punto del proceso se encuentra cada niño.

Etapas Evolutivas en la Psicogénesis de la Lengua Escrita

Este es el corazón de la teoría de Ferreiro. Ella y su equipo identificaron una serie de niveles o etapas conceptuales por las que atraviesan los niños en su camino hacia la escritura alfabética. Es crucial entender que estas etapas no tienen una edad fija y que los niños pueden mostrar características de más de una etapa a la vez. No son escalones rígidos, sino momentos predominantes de un proceso continuo.

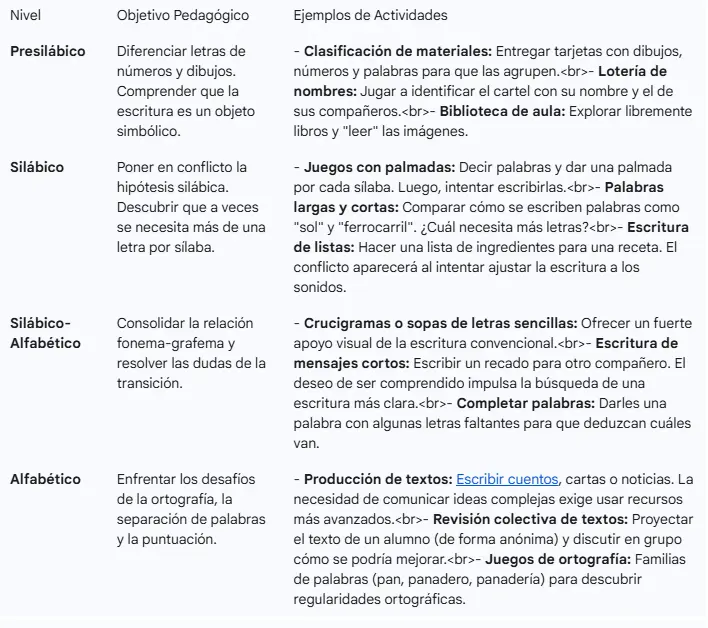

Nivel 1: Presilábico

En esta primera gran fase, el niño ya entiende que la escritura y el dibujo son cosas diferentes, pero todavía no ha comprendido la relación entre el habla (los sonidos) y el texto (las letras). Para él, la escritura es una representación global de lo que se nombra, no una transcripción de sus sonidos. Dentro de este nivel, se distinguen varias hipótesis:

Diferenciación entre dibujo y escritura: El niño distingue las marcas gráficas. Sabe que un dibujo se parece al objeto (un sol es un círculo con rayos), mientras que la escritura se compone de otros símbolos (letras, pseudoletras o garabatos). Por ejemplo, debajo de un dibujo de una casa, hace una serie de líneas onduladas o circulitos para “escribir” la palabra “casa”.

Hipótesis de la Cantidad Mínima: Los niños desarrollan la idea de que se necesita un número mínimo de letras para que algo “diga algo”. Generalmente, establecen que se necesitan al menos tres grafías. Si se les pide que escriban “sol”, es posible que pongan “AEO”, porque una sola letra (“O”) o dos (“OA”) les parece insuficiente. Creen que “no se puede leer”.

Hipótesis de la Variedad Interna: Pronto descubren otra regla: para que un texto sea legible, las letras deben ser diferentes entre sí. Si un niño en la etapa anterior escribía “AAA” para “mamá”, ahora podría escribir “ASL”, buscando variedad en los caracteres. Una escritura como “MMM” sería rechazada por ellos mismos porque “con las mismas letras no dice nada”.

Durante todo el nivel presilábico, la escritura del niño no tiene ninguna relación con los sonidos de la palabra que intenta representar. Si se le pide escribir “mariposa” y “sol”, podría producir “OIASU” para la primera y “ETXI” para la segunda. Ambas escrituras cumplen sus criterios de cantidad y variedad, pero no hay un análisis fonológico detrás.

Nivel 2: Silábico

Esta etapa marca un avance cognitivo monumental. El niño descubre que hay una relación entre lo que se dice y lo que se escribe. Su gran hallazgo, su nueva hipótesis, es que cada sílaba del habla corresponde a una letra en la escritura.

Inicio del Conflicto: El niño empieza a intentar controlar la cantidad de letras que pone. Si se le pide escribir “gato” (dos sílabas), intentará poner dos letras. Esto choca frontalmente con su hipótesis presilábica de cantidad mínima (que exigía al menos tres letras). Este conflicto lo lleva a buscar nuevas soluciones.

Fase Silábica sin Valor Sonoro Convencional: Al principio, las letras que utiliza para representar cada sílaba son arbitrarias, no tienen por qué corresponder con el sonido real de la sílaba. Por ejemplo, para “pelota” (pe-lo-ta, tres sílabas), podría escribir “AIO” (una letra cualquiera por sílaba).

Fase Silábica con Valor Sonoro Convencional: Poco después, el niño empieza a hacer un análisis sonoro de la sílaba y a utilizar una letra que sí representa su sonido. Generalmente, usa la vocal o, a veces, la consonante inicial. Por ejemplo, para “pelota”, podría escribir “EOA” (la “E” de pe, la “O” de lo, la “A” de ta). Para “gato”, podría escribir “AO”. Esta es la primera vez que la escritura del niño refleja de manera sistemática una propiedad sonora del lenguaje.

Nivel 3: Silábico-Alfabético

Esta es una etapa de transición, una zona de conflicto entre la lógica silábica (una letra por sílaba) y la lógica alfabética que está empezando a descubrir (una letra por cada sonido). El niño se da cuenta de que su hipótesis silábica no es suficiente.

La duda y la mezcla: El niño empieza a sentir que le faltan letras. Para algunas sílabas, sigue usando una sola letra (generalmente la vocal), pero para otras, empieza a escribir más de una, acercándose a la representación alfabética.

Ejemplos de escritura: Si le pedimos que escriba “mariposa”, podría producir “MAIPSA”. Aquí, “MA” representa la sílaba ma (ya de forma alfabética), “I” representa a ri, “P” representa a po y “SA” a sa. Es una escritura mixta que evidencia la lucha interna entre dos hipótesis. Los niños en esta fase suelen pedir ayuda o dudar mucho mientras escriben, lo que es un excelente indicador de su avance.

Nivel 4: Alfabético

Finalmente, el niño llega a la comprensión del principio alfabético: cada fonema (sonido) del habla se corresponde con una grafema (letra) en la escritura.

Correspondencia Fonema-Grafema: El niño ya es capaz de escribir textos completos con una lógica alfabética. Para “caballo”, escribirá todas las letras necesarias, como “KABAYO”.

Los nuevos desafíos: Haber llegado a la hipótesis alfabética no significa el fin del camino. A partir de aquí, el niño se enfrentará a nuevos retos que le llevarán años dominar:

La ortografía: ¿Por qué “caballo” se escribe con “b” y “vaca” con “v” si suenan parecido? ¿Por qué la “h” no suena?

La separación de palabras: Al principio, es común que escriban todo junto (

lacasademimama).Los signos de puntuación y la gramática.

El gran logro de esta etapa es que el niño ya ha construido la base del sistema de escritura. Los problemas que enfrenta a partir de ahora son de naturaleza ortográfica y normativa, no conceptual.

Aplicaciones Prácticas en Entornos Educativos

La teoría de Ferreiro no es solo un modelo descriptivo, sino una poderosa herramienta para transformar la práctica pedagógica. Su aplicación en el aula implica un cambio de enfoque: de enseñar letras y sonidos aislados a crear un ambiente donde los niños puedan pensar, experimentar y construir el sistema de escritura.

Implementación y su Impacto en la Alfabetización

El impacto más grande de la psicogénesis fue legitimar las producciones infantiles. Los docentes que adoptaron este enfoque dejaron de ver los “errores” como algo a erradicar y empezaron a verlos como ventanas al pensamiento infantil. Esto condujo al desarrollo de metodologías activas centradas en el alumno.

Algunas estrategias que surgieron de este enfoque son:

La escritura espontánea: Invitar a los niños a escribir como saben o como pueden, sin la presión de hacerlo “correctamente”. Escribir una lista de compras, el nombre de un personaje o una carta a un amigo.

La confrontación de hipótesis: Organizar trabajos en grupos pequeños donde niños en diferentes niveles de conceptualización discuten sobre cómo se escribe una palabra. Un niño silábico (“AO” para “gato”) puede entrar en conflicto cognitivo al debatir con un silábico-alfabético (“GATO”) y un alfabético (“GATO”).

El uso de textos reales en el aula: Rodear a los niños de portadores de texto significativos (libros, revistas, recetas, noticias) para que puedan explorar y formular hipótesis sobre sus características.

El trabajo con el nombre propio: El nombre es una fuente inagotable de aprendizaje, ya que es una escritura estable y cargada de significado para el niño. Permite reflexionar sobre qué letras se usan, cuántas son y en qué orden.

Adaptaciones en Hispanoamérica y Contextos Modernos

La teoría de Ferreiro tuvo una enorme influencia en las reformas educativas de América Latina durante los años 80 y 90, especialmente en países como México y Argentina. Su enfoque constructivista fue visto como una alternativa progresista a los métodos tradicionales y autoritarios. Por ejemplo, la propuesta de la Nueva Escuela Mexicana comparte principios constructivistas sobre el rol activo del estudiante.

En la actualidad, sus ideas siguen siendo relevantes y se adaptan a nuevos desafíos:

Educación Inclusiva: El enfoque psicogenético es inherentemente inclusivo. Al centrarse en el proceso individual de cada niño, respeta los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje, lo cual es clave para una planificación inclusiva y para atender las barreras para el aprendizaje. No espera que todos los niños aprendan lo mismo al mismo tiempo.

Alfabetización Digital: Aunque Ferreiro estudió la escritura en papel, los procesos cognitivos que describió son los mismos cuando un niño intenta escribir en una tableta o un ordenador. La interacción con la lectura digital y los teclados presenta nuevos desafíos y oportunidades para que los niños formulen hipótesis sobre el lenguaje escrito.

Diversidad Lingüística: En contextos con diversidad cultural y lingüística, la teoría de Ferreiro permite valorar los conocimientos que los niños traen de sus lenguas maternas y entender cómo intentan aplicar esas lógicas al aprender una segunda lengua escrita.

Influencia y Legado en la Pedagogía Contemporánea

El trabajo de Emilia Ferreiro no solo cambió la didáctica de la lectoescritura, sino que dialogó, y a veces polemizó, con otras grandes teorías del aprendizaje y corrientes pedagógicas.

Diálogo con Otros Grandes Pedagogos

Es interesante poner a Ferreiro en conversación con otras figuras clave:

Lev Vygotsky: Mientras que Ferreiro, siguiendo a Piaget, pone el foco en el proceso cognitivo individual del niño (la psicogénesis), Vygotsky enfatiza el papel de la interacción social y la cultura. Para Vygotsky, el aprendizaje ocurre primero en el plano social (con la ayuda de un adulto o un par más capaz) y luego se internaliza. Su concepto de Zona de Desarrollo Próximo (ZDP) es complementario al de Ferreiro. Un docente puede usar la teoría de Ferreiro para diagnosticar el nivel conceptual de un niño y luego usar estrategias vygotskianas (como el trabajo colaborativo) para ayudarlo a avanzar dentro de su ZDP.

Kenneth Goodman: Este autor estadounidense, padre del enfoque del “lenguaje integral” (Whole Language), comparte con Ferreiro la idea de que la lectura y la escritura son procesos de construcción de significado y no de decodificación mecánica. Ambos abogan por el uso de textos completos y auténticos desde el principio. Sin embargo, el aporte específico de Ferreiro fue la descripción detallada de la evolución conceptual de la escritura, algo que no está tan desarrollado en el enfoque de Goodman.

Relevancia Actual en Desafíos Globales

Hoy en día, el legado de Ferreiro es más visible que nunca:

Políticas de Educación Inicial: Sus investigaciones dieron un fuerte argumento para promover la alfabetización emergente, es decir, el reconocimiento de que el proceso alfabetizador comienza mucho antes de la escolaridad formal, en el seno de la familia y la comunidad. Esto ha influido en cómo se concibe la evaluación en Educación Inicial.

Formación Docente: La psicogénesis exige a los docentes ser observadores agudos, diagnosticadores y reflexivos. En lugar de seguir un manual de manera rígida, deben saber interpretar las producciones de sus alumnos y tomar decisiones pedagógicas fundamentadas. Esto enriquece las competencias docentes y promueve una práctica más profesional.

Neuroeducación: Aunque Ferreiro no utilizó estas herramientas, los hallazgos de la neuroeducación moderna a menudo confirman sus intuiciones. Por ejemplo, la idea de que el cerebro aprende mejor cuando está activamente involucrado, resolviendo problemas y haciendo predicciones, es totalmente compatible con el modelo de un niño que construye hipótesis. El entendimiento de cómo aprende el cerebro en la infancia refuerza la necesidad de un enfoque constructivista.

Críticas y Limitaciones de su Enfoque

Ninguna teoría es perfecta ni está exenta de críticas. El enfoque psicogenético, a pesar de su enorme contribución, también ha sido objeto de debate y ha mostrado ciertas limitaciones cuando se aplica de manera dogmática.

Análisis de Debilidades Históricas

Las críticas más comunes al enfoque de Ferreiro se pueden resumir en tres puntos:

El rol de la enseñanza explícita: Algunos críticos argumentan que una aplicación mal entendida de la teoría llevó al “espontaneísmo”, la idea de que los niños aprenderían a leer y escribir casi por sí solos con solo estar en un ambiente letrado. Esto provocó que en algunas aulas se descuidara la enseñanza sistemática de las correspondencias entre letras y sonidos (el principio alfabético). Hoy existe un amplio consenso en que, si bien el proceso constructivo del niño es clave, la intervención docente planificada y explícita es necesaria para asegurar que todos los alumnos logren la alfabetización.

El peso del factor sociocultural: Si bien Ferreiro nunca negó la importancia del contexto, su modelo está fuertemente centrado en la génesis de las estructuras cognitivas. Críticos desde una perspectiva más vygotskiana o de la pedagogía crítica señalan que el modelo no profundiza lo suficiente en cómo las diferencias socioculturales, económicas y lingüísticas de los niños afectan sus oportunidades y procesos de aprendizaje.

La velocidad del proceso: En algunos casos, una aplicación demasiado laxa de los principios psicogenéticos, esperando a que el niño “madure” y pase por todas las etapas de forma natural, puede llevar a un retraso en la adquisición de la escritura convencional, especialmente en niños que no cuentan con un fuerte apoyo en casa.

Sugerencias para Adaptaciones Contemporáneas

Un enfoque equilibrado y moderno no implica abandonar a Ferreiro, sino enriquecerla. La clave es integrar sus descubrimientos sobre el pensamiento infantil con otras evidencias.

Enfoque Equilibrado o “Balanced Literacy”: Consiste en combinar lo mejor de dos mundos. Por un lado, se mantienen las prácticas constructivistas que promueven la escritura libre, la lectura de textos reales y el respeto por las hipótesis infantiles. Por otro lado, se incorporan momentos de enseñanza directa y sistemática sobre la conciencia fonológica, el abecedario y las reglas de correspondencia.

Integración de la Tecnología: Las herramientas TIC pueden ser grandes aliadas. Aplicaciones interactivas, procesadores de texto y juegos educativos pueden ofrecer a los niños nuevos espacios para experimentar con la escritura, recibir retroalimentación inmediata y colaborar con sus compañeros, siempre que el docente diseñe la estrategia didáctica adecuada.

Diálogo con la Neurociencia: Los avances sobre cómo la plasticidad cerebral se activa con la lectura o cómo la memoria de trabajo influye en el aprendizaje pueden ayudar a los docentes a diseñar intervenciones más eficaces. Por ejemplo, sabiendo que la repetición espaciada es clave para la memoria, se pueden planificar actividades sistemáticas de reflexión sobre el sistema de escritura sin caer en la repetición mecánica.

Recursos Prácticos para Docentes

Adoptar una mirada psicogenética no es abandonar la planificación, sino hacerla más inteligente y receptiva. Aquí tienes algunas ideas para empezar.

Estrategias de observación y diagnóstico:

Toma de muestras de escritura: Periódicamente, pide a tus alumnos que escriban una lista de palabras (por ejemplo, animales) y una oración. Guarda estos registros para analizar su evolución. No los corrijas, úsalos como evaluación diagnóstica.

Dictado personalizado: Siéntate con un niño y pídele que escriba una palabra. Observa su proceso: ¿cuenta las sílabas con los dedos? ¿duda? ¿verbaliza los sonidos? Pregúntale: “¿Cómo pensaste para escribirlo?”. Sus respuestas son oro puro.

Crea rúbricas sencillas basadas en los niveles de conceptualización para llevar un seguimiento del progreso de cada niño y del grupo.

Actividades para cada nivel:

Emilia Ferreiro nos regaló mucho más que una descripción de etapas; nos ofreció una nueva forma de mirar la infancia. Su teoría de la psicogénesis de la lengua escrita nos enseñó a respetar la inteligencia del niño que aprende, a valorar sus procesos y a entender que la alfabetización es una aventura intelectual y no un adiestramiento. Al demostrar que los niños no cometen errores sino que construyen conocimiento, dignificó tanto el acto de aprender como el de enseñar.

Su legado nos invita a ser docentes más reflexivos, a basar nuestra práctica en la observación y la escucha, y a crear aulas que sean verdaderos laboratorios de pensamiento. En un mundo que a menudo exige resultados inmediatos y estandarizados, recordar la psicogénesis es una bocanada de aire fresco. Es una apuesta por una alfabetización que no solo busca que los niños junten letras, sino que les da el poder de comprender y transformar el mundo a través de la palabra escrita. La obra de Ferreiro sigue siendo, décadas después, una brújula indispensable para cualquiera que crea en una educación más humana, significativa y verdaderamente constructiva.

Glosario

Psicogénesis: Estudio del origen y desarrollo (génesis) de los procesos mentales (psico). Aplicado a la lectoescritura, describe la evolución de las ideas y esquemas que el niño construye sobre el sistema de escritura.

Conflicto Cognitivo: Desequilibrio mental que ocurre cuando la hipótesis de un niño choca con la realidad o con la idea de otro. Es el motor que impulsa el aprendizaje y la búsqueda de una nueva hipótesis superadora.

Asimilación: Proceso por el cual un individuo interpreta nueva información en términos de sus esquemas cognitivos existentes.

Acomodación: Proceso de modificar los esquemas cognitivos existentes para incorporar nueva información que no encajaba previamente.

Hipótesis de Cantidad Mínima: Idea del nivel presilábico según la cual se necesita un número mínimo de letras (usualmente tres) para que un texto sea legible.

Hipótesis de Variedad Interna: Creencia del nivel presilábico de que las letras en una palabra deben ser diferentes entre sí para que sea interpretable.

Nivel Presilábico: Etapa inicial donde el niño no establece relación entre la escritura y los sonidos del habla.

Nivel Silábico: Etapa en la que el niño descubre que existe una relación entre habla y escritura, y asigna una letra a cada sílaba.

Nivel Silábico-Alfabético: Etapa de transición donde el niño utiliza una mezcla de la hipótesis silábica y la alfabética.

Nivel Alfabético: Etapa final donde el niño comprende que cada sonido del habla corresponde a una letra, aunque aún enfrente problemas ortográficos.

Preguntas Frecuentes (FAQ)

1. ¿El enfoque de Ferreiro significa que no debo corregir a los niños? No significa no corregir, sino cambiar cómo y cuándo se corrige. En lugar de tachar un “error” y poner la forma correcta encima, se busca generar un conflicto cognitivo. Por ejemplo, si un niño escribe “AO” para “gato”, el docente puede preguntar: “Aquí dice ‘AO’. ¿Y si quisiéramos escribir ‘pato’? ¿Cómo lo harías?”. La idea es intervenir con preguntas que hagan pensar al niño y lo ayuden a avanzar en sus hipótesis, no simplemente darle la respuesta.

2. ¿Cómo aplico esta teoría si tengo un aula con niños en niveles muy diferentes? El enfoque psicogenético es ideal para aulas heterogéneas. La clave es el trabajo en pequeños grupos. Agrupar a niños que están en niveles cercanos (por ejemplo, un silábico con un silábico-alfabético) genera discusiones muy ricas. Mientras tanto, el docente puede circular y realizar intervenciones específicas para cada grupo o niño. La diversidad de niveles no es un problema, sino una oportunidad para el aprendizaje colaborativo.

3. ¿La teoría de Emilia Ferreiro sigue vigente con las nuevas tecnologías? Totalmente. Los procesos cognitivos de fondo son los mismos. Un niño frente a una tableta también se preguntará cuántas letras necesita o qué letra corresponde a qué sonido. Las tecnologías pueden ser una herramienta fantástica si se usan para promover la experimentación. Por ejemplo, un procesador de texto que lee en voz alta lo que el niño escribe puede darle una retroalimentación sonora inmediata que ponga en jaque sus hipótesis.

4. ¿Cuál es la principal diferencia entre este enfoque y los métodos fonéticos tradicionales? La diferencia está en el punto de partida y el proceso. Los métodos fonéticos parten de la unidad mínima sin significado (la letra o el sonido) y van hacia la unidad con significado (la palabra). El niño aprende a decodificar. El enfoque de Ferreiro parte de la idea de que el niño busca significado desde el principio. No se le enseña a “juntar letras”, sino que se lo invita a pensar sobre la escritura en contextos reales. El método fonético enseña una técnica; la psicogénesis acompaña un proceso de construcción de conocimiento.

Bibliografía

Ferreiro, E. y Teberosky, A. (1979). Los sistemas de escritura en el desarrollo del niño. Siglo XXI Editores.

Ferreiro, E. (1982). Nuevas perspectivas sobre los procesos de lectura y escritura. Siglo XXI Editores.

Ferreiro, E. (2001). Pasado y presente de los verbos leer y escribir. Fondo de Cultura Económica.

Ferreiro, E. (comp.) (1986). Proceso de alfabetización. La alfabetización en proceso. Centro Editor de América Latina.

Ferreiro, E. (1991). Psicogénesis de la lengua escrita. Siglo XXI Editores.

Kaufman, A. M. (coord.) (1988). Leer y escribir: el día a día en las aulas. Aique.

Teberosky, A. y Tolchinsky, L. (comps.) (1995). Más allá de la alfabetización. Santillana.

Lerner, D. (2001). Leer y escribir en la escuela: lo real, lo posible y lo necesario. Fondo de Cultura Económica.