En un mundo ideal, las escuelas serían santuarios de aprendizaje, inmunes a cualquier peligro. Sin embargo, la realidad nos obliga a estar preparados para lo inesperado. Aquí es donde los simulacros escolares dejan de ser un simple requisito administrativo para convertirse en una herramienta fundamental para la protección de toda la comunidad educativa. Saber cómo actuar ante un incendio, un sismo o una amenaza de violencia puede marcar la diferencia entre el caos y una respuesta ordenada, y en última instancia, salvar vidas. La preparación es un pilar de la tranquilidad y un componente esencial para mantener un clima escolar positivo y seguro.

Este artículo no busca ser un manual rígido, sino una guía completa que explora y compara las buenas prácticas en la organización de simulacros escolares en dos regiones con realidades muy distintas: América Latina y Estados Unidos. Mientras que en una priman las amenazas de origen natural, en la otra se ha puesto el foco en los protocolos ante la violencia.

El objetivo es ofrecer a docentes, directivos y responsables de seguridad una visión amplia y práctica. Queremos que encuentres aquí ideas, estrategias y recursos para diseñar o mejorar los planes de emergencia de tu centro, adaptándolos a tu contexto específico y creando una verdadera cultura de prevención.

Qué vas a encontrar en este artículo

Qué es un simulacro escolar y para qué sirve

Un simulacro escolar es un ejercicio práctico y planificado que recrea una situación de emergencia dentro del entorno educativo. Su propósito no es asustar, sino entrenar a estudiantes, docentes y personal para que respondan de manera rápida, ordenada y eficaz ante un evento real. Es una forma de aprendizaje significativo aplicado a la seguridad, donde la práctica consolida el conocimiento.

La realización de estos ejercicios se enmarca dentro de una propuesta pedagógica integral que va más allá de la simple evacuación, buscando desarrollar competencias para la vida.

Tipos de simulacros

Aunque los más conocidos son los de incendio y sismo, existen diversos tipos de simulacros, cada uno diseñado para una amenaza específica:

- Evacuación: Movilización ordenada de todos los ocupantes del edificio hacia un punto de encuentro seguro en el exterior. Es el más común para incendios, fugas de gas o amenazas de bomba.

- Confinamiento (Lockdown o Cierre Preventivo): Procedimiento de asegurar las aulas desde adentro, cerrando y bloqueando puertas, apagando luces y manteniendo a todos en silencio y fuera de la vista. Se utiliza ante una amenaza de violencia o intrusión en el perímetro escolar.

- Refugio en el lugar (Shelter-in-Place): Se implementa cuando la amenaza está en el exterior, como una emergencia química o climática severa (tornado). Consiste en sellar el aula (cerrar ventanas, apagar ventilación) y permanecer dentro hasta que pase el peligro.

- Simulacro de terremoto: Se basa en el protocolo “Agacharse, Cubrirse y Sujetarse” para protegerse durante el sismo, seguido de una evacuación controlada una vez que el temblor ha cesado.

Beneficios clave

Realizar simulacros escolares de forma periódica y seria aporta beneficios invaluables:

- Reduce el pánico y la ansiedad: La práctica familiariza a la comunidad con los procedimientos, disminuyendo el miedo y la confusión durante una crisis real. Contribuye a un mejor manejo de emociones en contextos escolares.

- Mejora el tiempo de respuesta: El entrenamiento automatiza las acciones y reduce los segundos vitales en la evacuación o protección.

- Identifica fallas en el plan: Cada simulacro es una oportunidad para una evaluación formativa del plan de emergencia, permitiendo detectar rutas de evacuación bloqueadas, problemas de comunicación o roles poco claros.

- Salva vidas: Este es el objetivo final. Una comunidad entrenada tiene una probabilidad mucho mayor de sobrevivir a una emergencia sin heridos graves.

Principios clave para un simulacro efectivo

Un simulacro no es solo hacer sonar una alarma y salir corriendo. Para que sea verdaderamente útil, debe basarse en tres pilares fundamentales que se alinean con una buena planificación didáctica.

1. Planificación previa y roles definidos

El éxito de un simulacro empieza mucho antes de que suene la alarma. Requiere una cuidadosa planificación que debe incluir:

- Un equipo de seguridad escolar: Un comité formado por directivos, docentes, personal administrativo e incluso padres, encargado de diseñar, supervisar y evaluar los protocolos.

- Roles y responsabilidades claras: ¿Quién da la señal de alarma? ¿Quién es el responsable de cada grupo de estudiantes? ¿Quién verifica que todas las aulas estén vacías (barrido)? ¿Quién contacta a los servicios de emergencia? Cada persona debe conocer su función. El rol del docente se expande para ser también un líder en la emergencia.

- Mapas de evacuación visibles: Cada aula y espacio común debe tener un mapa claro con las rutas de evacuación primarias y secundarias, y la ubicación de los puntos de encuentro.

- Guiones específicos: No es lo mismo un simulacro de incendio que uno de intrusión. Se deben diseñar guiones realistas para cada escenario, detallando la secuencia de acciones.

2. Comunicación clara antes, durante y después

La comunicación es el sistema nervioso del plan de emergencia.

- Antes: Se debe informar a toda la comunidad (incluidas las familias) sobre la realización del simulacro, explicando su propósito para evitar alarmas innecesarias. Es un momento ideal para enseñar los protocolos ante emergencias escolares.

- Durante: Las señales de alarma deben ser inequívocas y distinguibles para cada tipo de emergencia (p. ej., un timbre intermitente para incendio, un anuncio por megafonía para confinamiento). Las instrucciones deben ser cortas, claras y directas.

- Después: La fase posterior es crucial. Se debe realizar una sesión de retroalimentación efectiva con todo el personal para analizar qué funcionó y qué no. También es importante hablar con los estudiantes para resolver dudas y calmar cualquier ansiedad que el ejercicio haya podido generar.

3. Inclusión de todos: una prioridad absoluta

Un plan de emergencia solo es efectivo si protege a todos sin excepción. Esto implica un enfoque de educación inclusiva en la planificación de la seguridad.

- Estudiantes con necesidades especiales: Se deben crear planes individualizados para estudiantes con movilidad reducida, discapacidad visual o auditiva, o trastornos del aprendizaje como el autismo, que pueden reaccionar de manera diferente ante el estrés y el ruido. Esto puede requerir adaptaciones curriculares en los procedimientos de seguridad.

- Personal y visitantes: Los protocolos deben cubrir a todo el personal (docente, administrativo, de limpieza) y a cualquier visitante que se encuentre en el centro en el momento de la emergencia.

- Participación familiar: Mantener a las familias informadas sobre los protocolos es clave. Deben saber a dónde dirigirse para recoger a sus hijos (punto de reunificación familiar) y entender por qué no deben acudir directamente a la escuela durante una emergencia, ya que podrían interferir con la respuesta de los profesionales. La participación familiar es un soporte vital para el éxito del plan.

Tipos de simulacros más comunes

Cada tipo de simulacro entrena una respuesta diferente. Es fundamental practicar los más relevantes según los riesgos geográficos y sociales de la región.

1. Evacuación por incendio

Es el simulacro más tradicional y conocido.

- Secuencia típica:

- Suena la alarma de incendios.

- Los docentes guían a los estudiantes en fila, de forma rápida pero sin correr.

- Se cierra la puerta del aula sin llave para contener el humo.

- Se siguen las rutas de evacuación señalizadas hacia el punto de encuentro.

- En el punto de encuentro, el docente pasa lista para asegurar que todos están presentes e informa al coordinador general.

- Tiempo ideal: Aunque varía según el tamaño del edificio, un tiempo de evacuación eficiente suele estar entre 2 y 4 minutos. El objetivo no es la velocidad, sino el orden y la seguridad.

2. Simulacros de terremoto

Crucial en zonas de alta actividad sísmica como la costa del Pacífico en América.

- Protocolo “Agacharse, Cubrirse y Sujetarse”:

- Agacharse: Ponerse en el suelo de rodillas.

- Cubrirse: Meterse debajo de un escritorio o mesa resistente. Si no hay muebles, cubrirse la cabeza y el cuello con los brazos, pegado a una pared interior.

- Sujetarse: Agarrarse a la pata de la mesa o escritorio para que no se desplace.

- Post-sismo: Una vez finalizado el temblor, se procede a una evacuación ordenada, ya que pueden existir daños estructurales o riesgo de incendio. Se debe instruir a los alumnos para que estén atentos a la caída de objetos.

3. Simulacros de intrusión armada o amenazas de violencia

Este tipo de simulacro, más común en Estados Unidos, se enfoca en proteger a todos dentro de las aulas.

- Procedimiento de lockdown (cierre preventivo):

- Se da la alerta a través de un código específico por megafonía.

- El docente cierra inmediatamente la puerta del aula con llave y bloquea el acceso si es posible.

- Se apagan las luces y se cubren las ventanas o mirillas de las puertas.

- Todos (docente y estudiantes) se alejan de puertas y ventanas, se sientan en el suelo en silencio absoluto y en un punto ciego desde la puerta.

- Nadie debe abrir la puerta hasta que una autoridad policial o un directivo identificado lo haga desde fuera. El silencio es vital para no delatar la presencia de personas en el aula. Estos protocolos buscan también apoyar la prevención del bullying y otras formas de violencia.

4. Emergencias climáticas

Adaptados a la geografía local, estos simulacros son vitales.

- Tornados: La orden es buscar refugio en el nivel más bajo del edificio, en una habitación interior sin ventanas (pasillos, baños). La posición de seguridad es agachado, cubriéndose la cabeza con los brazos.

- Huracanes e inundaciones: Generalmente, estas emergencias se conocen con antelación, por lo que el protocolo suele implicar la cancelación de clases y la evacuación de la zona. Los simulacros se centran en los procedimientos de comunicación y decisión para el cierre de la escuela.

5. Emergencias químicas o tecnológicas

Menos comunes pero igualmente peligrosos.

- Fugas de gas: Requieren una evacuación inmediata y rápida, alejándose del edificio en dirección contraria al viento.

- Derrames de sustancias peligrosas (externos): Implican un protocolo de “refugio en el lugar” (Shelter-in-Place). Se sella el edificio cerrando todas las puertas, ventanas y sistemas de ventilación para impedir que los agentes tóxicos entren.

Buenas prácticas en América Latina

En América Latina, la cultura de prevención está fuertemente ligada a los desastres naturales. Los simulacros escolares suelen ser eventos comunitarios, a menudo liderados por organismos de protección civil.

Chile: Expertos en sismos

Dada su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico, Chile tiene una de las culturas sísmicas más avanzadas del mundo.

- Protocolos estandarizados: El protocolo “Agacharse, Cubrirse y Sujetarse” (Plan Deyse) es enseñado desde la educación inicial y primera infancia.

- Participación de ONEMI: La Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública (ONEMI) organiza simulacros masivos a nivel regional y nacional que involucran a escuelas, empresas e instituciones públicas. Estos ejercicios son realistas y miden los tiempos de respuesta de toda una comunidad.

México: La memoria como motor de la prevención

En México, la prevención de desastres está marcada por la historia. Los devastadores terremotos del 19 de septiembre de 1985 y 2017 convirtieron esta fecha en un símbolo nacional de resiliencia y preparación.

- Simulacros nacionales conmemorativos: Cada 19 de septiembre, el país se paraliza para el “Macro Simulacro Nacional”. Millones de personas en escuelas, oficinas y hogares practican los protocolos de sismo. Este evento masivo, coordinado por el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), refuerza la memoria colectiva y la importancia de la preparación. Para las escuelas, es un pilar en la formación de una ciudadanía consciente, un objetivo que se alinea con los principios de la Nueva Escuela Mexicana.

- Enfoque en múltiples hipótesis: Aunque el sismo es el protagonista, los simulacros en México también contemplan otras amenazas como huracanes en las costas, incendios y erupciones volcánicas, adaptando los ejercicios a los riesgos de cada región.

Colombia: Integración del simulacro con la educación en gestión del riesgo

Colombia ha adoptado un enfoque muy pedagógico, integrando la gestión del riesgo de desastres directamente en el currículo.

- De la práctica a la competencia: Los simulacros no son eventos aislados, sino la culminación de un proceso de aprendizaje. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) promueve que las escuelas trabajen la gestión del riesgo como un proyecto transversal. Esto implica que los estudiantes aprenden a identificar amenazas, analizar vulnerabilidades y proponer soluciones, convirtiendo el simulacro en una forma de evaluación por competencias.

- Participación comunitaria: Se fomenta que los planes de emergencia escolares se conecten con los planes barriales y municipales, entendiendo que la escuela como institución social es un actor clave en la resiliencia de la comunidad.

Argentina: Adaptación a la diversidad de contextos

Con una geografía tan vasta y diversa, Argentina enfrenta el desafío de adaptar sus protocolos a realidades muy diferentes.

- Flexibilidad rural vs. urbana: Los protocolos varían significativamente. Mientras que una escuela en la ciudad de Buenos Aires puede centrarse en la evacuación de edificios de varios pisos, una escuela rural en la Patagonia puede priorizar simulacros de incendio forestal o erupción volcánica, y una en la región de Cuyo se enfocará en sismos. Esta flexibilidad demuestra una gran capacidad para adaptar contenidos según el entorno.

- Coordinación federal: El Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (SINAGIR) trabaja con las jurisdicciones provinciales y municipales para promover políticas de prevención, aunque la implementación y frecuencia de los simulacros escolares puede variar de una provincia a otra.

Desafíos comunes en la región

A pesar de los avances, las escuelas en América Latina enfrentan obstáculos significativos:

- Falta de recursos: Muchas escuelas, especialmente en zonas rurales o de bajos ingresos, carecen de sistemas de alarma adecuados, extintores funcionales o presupuesto para materiales de capacitación.

- Infraestructura antigua: Una gran cantidad de edificios escolares no fueron construidos bajo códigos de seguridad modernos, lo que los hace más vulnerables a sismos o incendios.

- Resistencia cultural inicial: En algunos contextos, los simulacros pueden ser vistos como una interrupción innecesaria de la jornada académica o algo que genera un miedo injustificado, lo que requiere un trabajo continuo para construir una verdadera cultura escolar de prevención.

Buenas prácticas en Estados Unidos

En Estados Unidos, la seguridad escolar está altamente regulada y es un tema de alta prioridad, con un fuerte énfasis en la preparación para actos de violencia humana, además de los desastres naturales. El sistema educativo en Estados Unidos refleja estas prioridades a nivel de distrito y estado.

Normativas estatales obligatorias

A diferencia de la coordinación más centralizada de algunos países latinoamericanos, en EE. UU. las leyes estatales dictan los requisitos.

- Mandatos específicos: Leyes en estados como California exigen simulacros de terremoto frecuentes. Florida obliga a realizar simulacros para huracanes. Y muchos estados, como Texas y Nueva Jersey, tienen leyes que exigen un número mínimo de simulacros de seguridad, incluyendo los de intrusión armada (active shooter drills), por año escolar.

- Frecuencia y registros oficiales: Es común que las leyes exijan un simulacro de incendio al mes y varios simulacros de confinamiento (lockdown) al año. Las escuelas están obligadas a llevar un registro detallado de cada simulacro, incluyendo la fecha, la hora y el tiempo de evacuación, que puede ser auditado por las autoridades.

Entrenamiento específico para amenazas armadas

Este es quizás el rasgo más distintivo y controvertido del enfoque estadounidense.

- Active Shooter Drills: Estos simulacros preparan a estudiantes y personal para un ataque con armas de fuego. Existen diferentes modelos, como ALICE (Alert, Lockdown, Inform, Counter, Evacuate), que ofrece más opciones que el simple confinamiento.

- Debate sobre el impacto psicológico: Existe un intenso debate sobre el realismo de estos simulacros. Mientras algunos defienden que salvan vidas, muchos expertos en salud emocional en docentes y desarrollo infantil advierten que pueden ser traumatizantes para los niños y generar un estado de ansiedad crónica. La clave está en realizarlos de manera apropiada para cada edad y sin un realismo excesivo que cause pánico.

Uso de tecnología en la gestión de emergencias

Estados Unidos lidera en la implementación de herramientas TIC para la seguridad.

- Sistemas de alerta en tiempo real: Muchas escuelas utilizan aplicaciones móviles que permiten a los docentes reportar una emergencia de forma silenciosa, alertar a todo el personal y a la policía simultáneamente, y dar cuenta de sus estudiantes en tiempo real.

- Tecnología de bloqueo: Se instalan sistemas centralizados que pueden bloquear todas las puertas exteriores e interiores del campus con solo presionar un botón.

Adaptaciones para estudiantes con necesidades especiales

La legislación federal, como la Ley de Educación para Individuos con Discapacidades (IDEA), garantiza que la seguridad de los estudiantes con necesidades especiales sea una prioridad.

- Planes de emergencia individualizados: Los Programas de Educación Individualizada (IEP) de los estudiantes con discapacidades deben incluir un plan detallado sobre cómo serán asistidos durante una emergencia. Esto es un claro ejemplo de planificación inclusiva y de aplicación del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) en el ámbito de la seguridad.

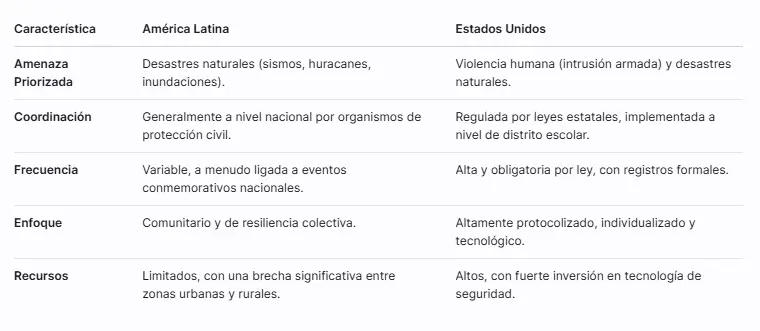

Comparativa: América Latina vs. EE.UU.

Al comparar ambas regiones, surgen diferencias y similitudes que ofrecen valiosas lecciones.

Lo que cada región puede aprender de la otra

No se trata de determinar qué modelo es mejor, sino de identificar fortalezas que pueden ser adaptadas.

¿Qué puede aprender América Latina de EE.UU.?

- La importancia de la regulación y la rendición de cuentas: Establecer por ley una frecuencia mínima de simulacros y la obligación de registrarlos garantizaría una implementación más consistente.

- Planificación detallada para la inclusión: El enfoque en crear planes de emergencia individualizados para estudiantes con necesidades especiales es un modelo a seguir.

- Diversificación de escenarios: Aunque los desastres naturales son la prioridad, es prudente empezar a incorporar protocolos de confinamiento ante posibles actos de violencia.

¿Qué puede aprender EE.UU. de América Latina?

- El poder del enfoque comunitario: Integrar los simulacros escolares en eventos cívicos nacionales, como en México, fomenta un sentido de responsabilidad compartida y resiliencia colectiva que va más allá de los muros de la escuela.

- La pedagogía de la prevención: El modelo colombiano de integrar la gestión del riesgo en el currículo convierte la seguridad en una competencia para la vida, no solo en un procedimiento a memorizar.

- Resiliencia con menos recursos: Las escuelas latinoamericanas demuestran una gran capacidad para crear planes efectivos basados en la organización humana y la creatividad, una lección valiosa en cualquier contexto.

Recomendaciones para un simulacro escolar exitoso

Independientemente de la región, un simulacro exitoso es aquel que es planificado, practicado y evaluado. Aquí tienes algunas recomendaciones prácticas.

- Diseñar guiones claros y realistas: No te limites al “simulacro perfecto”. Introduce variables: una ruta de evacuación bloqueada, un estudiante “herido” (usando un observador, no un actor), o la ausencia de un docente clave. Esto pone a prueba la capacidad de adaptación y el pensamiento crítico del equipo.

- Evaluar el desempeño posterior: La evaluación es tan importante como el simulacro en sí. Utiliza rúbricas o listas de verificación para medir el tiempo de respuesta, la claridad de la comunicación, el comportamiento de los estudiantes y el cumplimiento de los roles. Analizar los errores comunes al evaluar puede aplicarse también aquí para mejorar el proceso.

- Incluir sesiones de retroalimentación con estudiantes y personal: Una vez terminado el ejercicio, abre un espacio para hablar. ¿Qué sintieron? ¿Qué fue confuso? ¿Qué se podría mejorar? Estas conversaciones son vitales para ajustar el plan y para atender las necesidades emocionales de la comunidad, ayudando a detectar señales de estrés o ansiedad en estudiantes.

- Evitar generar miedo excesivo: El objetivo es empoderar, no traumatizar. Adapta el simulacro a la edad de los estudiantes. Con los más pequeños, se puede presentar como un juego de seguir al líder o como una “misión especial”. La educación emocional es clave para enmarcar el ejercicio de forma positiva.

Normativa y organismos de referencia

Para profundizar en los protocolos y normativas, estos son algunos de los organismos clave en cada región:

- América Latina:

- México: Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC).

- Chile: Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública (ONEMI), ahora Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED).

- Colombia: Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

- Argentina: Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (SINAGIR).

- Generalmente, los Ministerios de Educación y Defensa Civil de cada país publican guías y recomendaciones.

- Estados Unidos:

- FEMA (Federal Emergency Management Agency): Ofrece guías y cursos gratuitos sobre preparación para emergencias en escuelas.

- Department of Education: Publica recursos y recomendaciones sobre seguridad escolar.

- The American Red Cross: Proporciona programas de capacitación y materiales educativos sobre preparación para desastres.

- Readiness and Emergency Management for Schools (REMS) Technical Assistance Center: Un recurso financiado por el Departamento de Educación que ayuda a las escuelas a desarrollar planes de emergencia de alta calidad.

Los simulacros escolares son mucho más que una simple obligación. Son el latido de un plan de seguridad vivo y funcional. Son la herramienta que transforma la teoría escrita en un documento en memoria muscular y confianza colectiva. La comparación entre América Latina y Estados Unidos nos muestra que no hay una única fórmula correcta, sino un abanico de buenas prácticas que podemos adaptar y combinar.

El desafío para cada docente, directivo y responsable de seguridad es tomar estos aprendizajes y liderar el cambio en su propia institución. Se trata de pasar de “cumplir con el simulacro” a “creer en la preparación”. Se trata de construir, día a día, una verdadera cultura de prevención donde cada miembro de la comunidad sepa qué hacer cuando los segundos cuentan. Porque la seguridad no es un destino, es un camino que se recorre juntos, un simulacro a la vez.

Glosario de Términos Clave

- Lockdown (Cierre Preventivo): Procedimiento de seguridad donde las aulas se cierran y aseguran desde adentro para protegerse de una amenaza externa o interna.

- Shelter-in-Place (Refugio en el Lugar): Protocolo para permanecer en el interior y sellar un edificio ante una amenaza ambiental externa, como un derrame químico.

- Punto de Encuentro (Assembly Point): Área segura predeterminada fuera del edificio escolar donde estudiantes y personal se reúnen después de una evacuación para ser contados.

- Punto de Reunificación Familiar: Lugar seguro, generalmente alejado de la escuela, donde los padres o tutores pueden recoger a los estudiantes después de una emergencia grave.

- Barrido (Sweep): Proceso realizado por personal designado para verificar que todas las habitaciones, baños y áreas comunes han sido evacuados durante una emergencia.

- Plan Deyse: Plan Integral de Seguridad Escolar en Chile, enfocado principalmente en la respuesta a terremotos y otros desastres naturales.

- Active Shooter Drill: Simulacro que entrena a la comunidad escolar para responder a la amenaza de un atacante armado activo dentro del recinto.

Preguntas Frecuentes (FAQ)

1. ¿Con qué frecuencia se deben realizar simulacros escolares?

La frecuencia ideal depende de la normativa local y los riesgos específicos. Sin embargo, una buena práctica es realizar al menos un simulacro de evacuación por incendio por semestre y un simulacro para otro tipo de amenaza (sismo, confinamiento) también por semestre. En EE.UU., muchas leyes exigen un simulacro de incendio mensual.

2. ¿Cómo podemos realizar simulacros sin asustar a los niños más pequeños?

La clave es la contextualización y el lenguaje. Para los niños de preescolar y primaria, los simulacros se pueden presentar como un juego (“vamos a caminar en fila como bomberos silenciosos”) o una práctica de seguridad, como aprender a cruzar la calle. Es crucial usar un tono calmado y positivo, y tener una breve charla después para asegurarse de que todos se sientan seguros. El rol del docente como modelo emocional es fundamental.

3. ¿Qué rol juegan las familias en los simulacros escolares?

Las familias son aliadas clave. Deben ser informadas sobre los protocolos de la escuela, especialmente sobre los procedimientos de reunificación familiar. Es vital que entiendan por qué no deben ir a la escuela ni llamar a sus hijos durante una emergencia, ya que puede complicar la respuesta de las autoridades y poner a más personas en riesgo.

4. ¿Es mejor hacer simulacros anunciados o sorpresa?

Ambos tienen valor. Los simulacros anunciados son excelentes para la enseñanza y práctica inicial de los procedimientos. Los simulacros sorpresa (con previo aviso al personal, pero no a los estudiantes) son más efectivos para evaluar el estado real de preparación del centro. Se recomienda comenzar con simulacros anunciados y, una vez que los procedimientos estén bien asimilados, realizar simulacros sorpresa de manera ocasional.

5. ¿Qué hacer si un estudiante tiene un ataque de pánico durante un simulacro?

El personal debe estar capacitado para reconocer y responder a la ansiedad. El docente o un asistente designado debe acompañar al estudiante, llevarlo a un lugar tranquilo si es posible (una vez que la fase activa del simulacro lo permita), hablarle con calma y aplicar técnicas de respiración. Esto debe ser parte del plan y una razón más para tener personal con formación en primeros auxilios psicológicos y manejo de emociones.

Bibliografía

- Guía para la elaboración del plan escolar de gestión del riesgo. Ministerio de Educación Nacional de Colombia.

- Manual de seguridad escolar. Secretaría de Educación Pública (SEP), México.

- Plan Integral de Seguridad Escolar (PISE). Ministerio de Educación de Chile.

- Guía para el desarrollo de planes de operaciones de emergencia escolar de alta calidad. Readiness and Emergency Management for Schools (REMS) Technical Assistance Center, EE. UU.

- Preparación para emergencias en las escuelas: una guía para los padres. American Red Cross.

- Guía para la preparación ante emergencias. Federal Emergency Management Agency (FEMA), EE. UU.

- Borba, Michele. UnSelfie: Why Empathetic Kids Succeed in Our All-About-Me World. (Aunque no trata directamente de simulacros, ofrece un marco sobre la importancia de la empatía y la comunidad, claves para una respuesta colectiva efectiva).

- Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Manual para la evaluación del riesgo de desastres en el sector educación.

- Siegel, Daniel J., y Bryson, Tina Payne. El cerebro del niño: 12 estrategias revolucionarias para cultivar la mente en desarrollo de tu hijo. (Ayuda a entender cómo reaccionan los niños al estrés y cómo abordar el tema de los simulacros desde la neuroeducación).