La historia de la pedagogía en América Latina está marcada por figuras que desafiaron los paradigmas tradicionales, buscando una educación más justa, inclusiva y liberadora. En este contexto, el trabajo de María Teresa Sirvent y la educación popular en Argentina representa un pilar fundamental, cuyas contribuciones a la pedagogía participativa y la investigación-acción continúan vigentes. A través de un enfoque riguroso y un profundo compromiso social, Sirvent no solo adaptó corrientes de pensamiento globales a la realidad local, sino que también desarrolló herramientas metodológicas que empoderaron a comunidades enteras, redefiniendo el rol del docente y del estudiante en el proceso de aprendizaje.

Este artículo explora en profundidad la vida, obra y legado de María Teresa Sirvent. Analizaremos su trayectoria, desglosaremos los conceptos clave de su pensamiento, y examinaremos el impacto de sus metodologías en la educación de adultos y la alfabetización. Al conectar su trabajo con el de otros referentes de la pedagogía crítica, como Paulo Freire, se busca ofrecer una visión integral de su importancia para educadores, investigadores y cualquier persona interesada en la transformación social a través de la educación.

Qué vas a encontrar en este artículo

Biografía y trayectoria de María Teresa Sirvent

Para comprender la magnitud de las contribuciones de María Teresa Sirvent, es esencial conocer el camino que forjó su pensamiento. Su vida y carrera son un testimonio de la coherencia entre la teoría y la praxis, donde la academia y el trabajo en terreno se entrelazan de manera inseparable.

Formación académica y primeras influencias

María Teresa Sirvent nació en Argentina en una época de profundas transformaciones sociales y políticas. Realizó sus estudios en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde se graduó como Profesora en Ciencias de la Educación. Posteriormente, completó su formación en Estados Unidos, obteniendo un Doctorado (Ph.D.) en Educación de Adultos en la Universidad de Columbia, Nueva York.

Esta doble formación, anclada en la rica tradición intelectual argentina y complementada con la exposición a las corrientes pedagógicas norteamericanas y europeas, fue determinante. Durante su estancia en el exterior, entró en contacto directo con las teorías de la investigación participativa y la sociología crítica, influencias que marcarían de forma permanente su enfoque. A su regreso a Argentina, no se limitó a replicar modelos, sino que se dedicó a construir una propuesta pedagógica situada, que respondiera a las necesidades y urgencias del contexto latinoamericano. Su trabajo se nutrió de la sociología de la educación, el pensamiento de la Escuela de Frankfurt y, fundamentalmente, del diálogo con las emergentes prácticas de educación popular que se gestaban en el continente.

Etapas clave en su carrera en Argentina y Latinoamérica

La carrera de Sirvent se puede dividir en varias etapas interconectadas. Una primera fase se centró en la investigación académica y la docencia universitaria. Como Profesora Titular Regular de Educación No Formal de Adultos en la UBA, formó a generaciones de educadores, inculcando una perspectiva crítica sobre las funciones de la educación y sus vínculos con el poder. Su cátedra se convirtió en un espacio de referencia para el estudio de la educación popular.

Una segunda etapa, que se desarrolló en paralelo, fue su trabajo directo con comunidades. Sirvent entendía que la teoría educativa debía validarse y enriquecerse en la práctica. Lideró y asesoró numerosos proyectos de desarrollo comunitario, programas de alfabetización y talleres de formación en barrios populares, sindicatos y organizaciones sociales. Esta inmersión en la realidad le permitió perfeccionar sus herramientas metodológicas y asegurar que sus investigaciones tuvieran un impacto tangible en la vida de las personas, promoviendo la participación democrática en el aula y fuera de ella.

Finalmente, su influencia se extendió a nivel latinoamericano, participando como consultora para organismos internacionales como la UNESCO y la OEA, y colaborando con universidades y centros de investigación en toda la región. Su capacidad para sistematizar experiencias y construir teoría desde la práctica la posicionó como una de las voces más respetadas en el campo de la educación de personas jóvenes y adultas en el continente.

Reconocimientos y publicaciones destacadas

El riguroso trabajo de María Teresa Sirvent le valió numerosos reconocimientos a lo largo de su carrera, incluyendo el título de Profesora Emérita de la Universidad de Buenos Aires, una de las máximas distinciones académicas. Su producción escrita es vasta y fundamental para quien desee profundizar en la educación popular.

Entre sus obras más influyentes se encuentran:

“Educación de adultos: investigación y participación”: Un texto clave donde desarrolla sus postulados sobre la investigación-acción participativa (IAP) y su aplicación en el campo educativo.

“El Fracaso Escolar y sus Protagonistas. La cultura escolar en cuestión”: Un análisis profundo sobre las causas estructurales y simbólicas del fracaso escolar, desafiando las miradas que culpabilizan al estudiante o a su familia.

“Cultura popular y participación social”: En esta obra, explora la relación entre las prácticas culturales de los sectores populares y sus formas de organización y participación política, un tema central en su enfoque pedagógico.

Estas publicaciones, junto con decenas de artículos en revistas especializadas, no solo son material de estudio obligatorio en carreras de educación, sino que también funcionan como guías prácticas para educadores que buscan implementar metodologías activas y transformadoras.

Conceptos fundamentales de la educación popular según Sirvent

El pensamiento de María Teresa Sirvent ofrece una definición robusta y políticamente comprometida de la educación popular. Para ella, no se trata simplemente de un conjunto de técnicas didácticas, sino de un posicionamiento ético y político frente al acto educativo.

Definición y principios de la educación popular en su visión

Para Sirvent, la educación popular es un proceso de conocimiento que busca fortalecer la capacidad de los sectores populares para ser protagonistas de su propia historia. Sus principios fundamentales son:

El punto de partida es la realidad de los sujetos: El proceso educativo no comienza con un currículum escolar predefinido y abstracto, sino con los problemas, saberes, necesidades y aspiraciones de los participantes. Sus saberes previos son valorados como conocimiento legítimo.

La problematización como motor del aprendizaje: Inspirada en Freire, Sirvent sostiene que el aprendizaje real ocurre cuando los sujetos analizan críticamente su realidad para transformarla. La educación popular no da respuestas, sino que ayuda a formular preguntas potentes sobre las causas estructurales de los problemas cotidianos.

El diálogo de saberes: Se rompe con la jerarquía tradicional entre el “que sabe” (docente) y el “que no sabe” (estudiante). Se propone un diálogo horizontal donde el saber académico y el saber popular se encuentran, se interpelan y se enriquecen mutuamente. Este enfoque redefine el vínculo pedagógico como una relación de construcción conjunta.

La intencionalidad transformadora: La educación popular no es neutral. Su objetivo último es la acción transformadora. El conocimiento construido colectivamente debe servir para diseñar e implementar acciones que mejoren las condiciones de vida de la comunidad y fortalezcan su organización. Esto implica formar estudiantes críticos y comprometidos.

Influencia de corrientes pedagógicas globales en su trabajo

El enfoque de Sirvent es una síntesis creativa de diversas influencias. Por un lado, su trabajo se inscribe claramente en la tradición de la pedagogía latinoamericana, en diálogo constante con la obra de Paulo Freire y su “Pedagogía del Oprimido”. De él toma la concepción dialógica de la educación y la idea de la concientización como paso previo a la liberación.

Por otro lado, su rigurosidad metodológica se nutre de la investigación-acción de origen anglosajón (Kurt Lewin) y de la sociología participativa (Orlando Fals Borda). Sirvent no se queda en el plano discursivo; su gran aporte es operacionalizar estos principios en una metodología de investigación clara y aplicable. Además, integra elementos de la teoría crítica de la sociedad (Escuela de Frankfurt) para analizar las relaciones de poder y dominación que atraviesan las instituciones educativas y la sociedad en general, incluyendo el concepto de currículum oculto.

Diferencias con enfoques tradicionales de educación

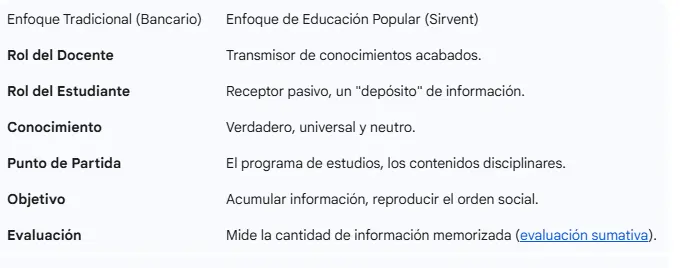

La propuesta de Sirvent se erige en oposición directa a lo que Freire denominó “educación bancaria”, un modelo aún presente en gran parte de la educación formal. Las diferencias son sustanciales:

Esta distinción evidencia que el debate no es meramente metodológico, sino que se centra en una pregunta fundamental sobre las diferencias entre educación y escolarización: ¿educamos para adaptar a las personas a un sistema o para darles herramientas para cambiarlo?

Investigación participativa y metodologías innovadoras

Quizás la contribución más significativa y original de María Teresa Sirvent sea el desarrollo y la sistematización de la Investigación-Acción Participativa (IAP) como una herramienta al servicio de la educación popular. Ella logró tender un puente entre el rigor científico de la investigación social y el compromiso político de la acción comunitaria.

La investigación-acción como herramienta transformadora

Para Sirvent, la IAP no es solo un método de investigación, sino una estrategia educativa en sí misma. Se trata de un proceso en el que los miembros de una comunidad, junto con investigadores o educadores, investigan su propia realidad no para ser meros objetos de estudio, sino para ser sujetos de su propia transformación.

El ciclo de la IAP, según su propuesta, suele incluir cuatro momentos clave:

Diagnóstico participativo: La comunidad, guiada por el educador, identifica y jerarquiza sus problemas principales. Se utilizan técnicas como asambleas, entrevistas, mapas parlantes y talleres para recoger información desde la perspectiva de los propios actores. Es una forma de evaluación diagnóstica comunitaria.

Análisis crítico y planificación: El grupo analiza la información recogida, buscando las causas profundas de los problemas identificados. No se quedan en los síntomas, sino que exploran las raíces estructurales (económicas, políticas, culturales). A partir de este análisis, se diseñan colectivamente planes de acción para abordar los problemas. Esta fase requiere una cuidadosa planificación didáctica del proceso grupal.

Ejecución del plan de acción: La comunidad implementa las acciones planificadas. El rol del educador es acompañar, facilitar recursos y promover la organización. Esta es la fase de la praxis, donde la reflexión se convierte en acción concreta.

Evaluación y sistematización: El grupo evalúa los resultados de las acciones, no solo en términos de logros materiales, sino también en cuanto al aprendizaje y fortalecimiento organizativo. Se reflexiona sobre lo aprendido para iniciar un nuevo ciclo de diagnóstico, profundizando el proceso de conocimiento y transformación. Esta autoevaluación colectiva es fundamental.

Este ciclo rompe con la división tradicional entre quienes piensan (investigadores) y quienes actúan (la comunidad), convirtiendo la investigación en un poderoso instrumento de aprendizaje significativo.

Aplicaciones en contextos educativos argentinos

Las metodologías de Sirvent han sido aplicadas en una multiplicidad de contextos en Argentina. En el ámbito de la educación no formal, sus propuestas han sido la base para el trabajo de innumerables organizaciones no gubernamentales, centros culturales barriales y movimientos sociales que buscan generar procesos de empoderamiento comunitario.

En la educación formal, aunque con mayores desafíos, su influencia también es notable. Docentes de escuelas en contextos de vulnerabilidad han adaptado la IAP para desarrollar proyectos interdisciplinarios que parten de los problemas del barrio (contaminación, falta de espacios verdes, etc.) y los conectan con los contenidos curriculares. Esta forma de trabajo no solo aumenta la relevancia de lo que se enseña, sino que también fortalece el vínculo entre la escuela y la comunidad, viendo a la escuela como institución social.

Casos de estudio y ejemplos prácticos

Un ejemplo clásico de aplicación de la IAP en la línea de Sirvent es el de un grupo de vecinos de un barrio periférico que identifica la falta de atención sanitaria como un problema central. A través de un proceso de investigación participativa, realizan un relevamiento de las enfermedades más comunes, entrevistan a las familias sobre sus dificultades de acceso a la salud, y mapean los recursos existentes.

En el proceso de análisis, descubren que el problema no es solo la ausencia de un centro de salud cercano, sino también la falta de información sobre prevención y las barreras burocráticas para acceder a los hospitales públicos. Con esta información, diseñan un plan de acción que incluye: a) realizar una campaña de prevención sobre dengue y enfermedades respiratorias; b) organizar un sistema de turnos rotativos para acompañar a los ancianos a los hospitales; y c) presentar un petitorio formal al municipio solicitando la instalación de una sala de primeros auxilios.

En este ejemplo, la comunidad no solo resuelve un problema concreto, sino que en el proceso aprende sobre salud, derechos, organización comunitaria y negociación política. El conocimiento se produce y se utiliza para la transformación, encarnando la esencia de la propuesta de Sirvent.

Impacto en la educación de adultos y alfabetización

El campo donde el enfoque de María Teresa Sirvent ha tenido un eco particularmente profundo es en la Educación Permanente de Jóvenes y Adultos (EPJA). Su trabajo proveyó un marco teórico y metodológico sólido para superar los modelos asistencialistas o meramente compensatorios que históricamente habían caracterizado a esta modalidad educativa.

Programas de alfabetización adulta en Argentina

Sirvent fue muy crítica con los programas de alfabetización que veían el analfabetismo como un problema puramente técnico: la incapacidad de decodificar letras. Para ella, al igual que para Freire, la alfabetización es un acto político, una puerta de entrada a la “lectura del mundo”.

Bajo su influencia, muchos programas en Argentina comenzaron a adoptar un enfoque psicosocial. En lugar de usar cartillas con frases descontextualizadas (“Mi mamá me ama”), se partía de “palabras generadoras”: términos cargados de significado para la vida de los participantes (por ejemplo: “trabajo”, “tierra”, “basura”, “voto”). A partir de la discusión sobre el significado social y político de estas palabras, se procedía a su descomposición y recomposición silábica para aprender a leer y escribir.

De este modo, el acto de enseñar a leer se convertía simultáneamente en un proceso de reflexión sobre la propia realidad, fortaleciendo la autoestima y la conciencia ciudadana. El objetivo no era solo certificar la lectoescritura, sino promover el aprendizaje colaborativo y la participación social.

Enfoque en la inclusión social y el empoderamiento comunitario

La perspectiva de Sirvent es fundamental para pensar la educación inclusiva en un sentido amplio. Ella argumentaba que la exclusión educativa no es un problema individual de “falta de capacidad”, sino el resultado de estructuras sociales injustas. Por lo tanto, las respuestas educativas no pueden ser meras adaptaciones curriculares individuales, sino que deben apuntar a transformar las condiciones que generan la exclusión.

Su enfoque en el empoderamiento comunitario es central. Para Sirvent, la verdadera inclusión ocurre cuando las personas y los grupos tradicionalmente marginados desarrollan la capacidad de analizar su situación, alzar su voz y participar activamente en las decisiones que los afectan. La educación popular, a través de la IAP, es una herramienta privilegiada para este fin. Al generar conocimiento colectivo y fortalecer la organización, las comunidades pueden superar la apatía y la impotencia aprendida, convirtiéndose en agentes de su propio desarrollo y promoviendo la equidad educativa.

Desafíos y logros en entornos vulnerables

Implementar este enfoque en entornos de alta vulnerabilidad social presenta enormes desafíos. La precariedad de la vida cotidiana, la desconfianza en las instituciones y la falta de recursos materiales y simbólicos son obstáculos reales. Sirvent nunca idealizó la realidad de los sectores populares; por el contrario, su metodología parte de reconocer esas dificultades.

Uno de los mayores logros de su perspectiva ha sido demostrar que, incluso en las condiciones más adversas, las personas poseen valiosos saberes y una enorme capacidad de resiliencia y organización. Los procesos de educación popular han permitido a muchas comunidades en Argentina obtener mejoras concretas: la construcción de un centro comunitario, la instalación de una red de agua potable, la creación de una cooperativa de trabajo o la lucha contra la violencia de género.

Quizás el logro más importante, aunque menos visible, es el impacto en la subjetividad de los participantes. El proceso de educación popular, como lo concebía Sirvent, fortalece la identidad individual y colectiva, la capacidad de proyectar un futuro y la convicción de que es posible cambiar la realidad. Se trata de una pedagogía de la esperanza, anclada no en un optimismo ingenuo, sino en la práctica concreta y colectiva.

Conexiones con la pedagogía crítica y figuras afines

El pensamiento de María Teresa Sirvent no surge en el vacío. Se inscribe y dialoga con una rica tradición de pensamiento crítico en educación, tanto a nivel latinoamericano como global. Posicionarla en este mapa conceptual permite valorar aún más la originalidad y potencia de su propuesta.

Paralelismos con Paulo Freire y la pedagogía del oprimido

La conexión más evidente y reconocida es con el pedagogo brasileño Paulo Freire. Sirvent es una de las principales continuadoras y “traductoras” del pensamiento freireano al contexto y la cultura académica argentina. Ambos comparten un núcleo de ideas fundamentales:

La crítica a la “educación bancaria”.

La concepción dialógica y problematizadora de la educación.

El objetivo de la concientización y la transformación social.

El carácter eminentemente político de todo acto educativo.

Sin embargo, Sirvent realiza un aporte distintivo. Mientras que Freire se enfoca principalmente en el fundamento filosófico y político de la pedagogía liberadora, Sirvent dedica gran parte de su esfuerzo a desarrollar la dimensión metodológica. Su trabajo sobre la Investigación-Acción Participativa (IAP) ofrece un “cómo hacerlo” riguroso y sistemático que complementa el “por qué hacerlo” de Freire. Ella construye los puentes instrumentales para llevar la utopía freireana a la práctica de manera organizada y evaluable, algo crucial para los autores de la pedagogía que buscan aplicaciones concretas.

Influencias mutuas con pensadores latinoamericanos

Sirvent fue parte de una generación de intelectuales y educadores latinoamericanos que, en las décadas de 1960 y 1970, buscaron construir un pensamiento propio, descolonizado y comprometido con las luchas populares. En este marco, dialogó con la obra del sociólogo colombiano Orlando Fals Borda, otro pionero de la IAP, y con las corrientes de la Teología de la Liberación, que también promovían una “opción preferencial por los pobres” en el ámbito del conocimiento.

Su trabajo se nutre y, a la vez, nutre a este movimiento continental que buscaba integrar la producción de conocimiento con la acción política. Esta red de pensadores compartía la convicción de que la ciencia social y la educación no podían ser neutrales frente a la profunda desigualdad del continente y debían convertirse en herramientas para la emancipación.

Aplicaciones contemporáneas en la educación popular

Hoy en día, el legado de esta corriente de pensamiento sigue vivo. Los movimientos feministas, ecologistas, de derechos humanos y de economía social y solidaria en toda América Latina utilizan, a menudo sin saberlo, los principios de la educación popular en sus prácticas formativas. Los talleres sobre violencia de género que parten de las experiencias de las participantes, las asambleas barriales que luchan contra un proyecto inmobiliario contaminante, o los bachilleratos populares que construyen su currícula con los estudiantes, son todas expresiones contemporáneas del enfoque que Sirvent ayudó a consolidar. Su marco teórico permite analizar y fortalecer estas prácticas, que son formas de educación informal con un enorme potencial transformador.

Aplicaciones actuales y legado en Argentina

A pesar de los cambios de época y los vaivenes políticos, las ideas de María Teresa Sirvent mantienen una notable vigencia. Su legado no es una pieza de museo, sino una caja de herramientas conceptuales y prácticas que sigue interpelando al sistema educativo y a los movimientos sociales en Argentina.

Influencia en políticas educativas modernas

Aunque la lógica del sistema educativo formal a menudo es resistente a enfoques tan participativos, la influencia de Sirvent se puede rastrear en diversas políticas y programas. Por ejemplo, los lineamientos para los Centros de Actividades Juveniles (CAJ) o los programas de extensión universitaria que promueven el trabajo en territorio con organizaciones sociales, beben de esta tradición.

Asimismo, la creciente importancia que se le da a la relación entre escuela y comunidad en los diseños curriculares, o la promoción de metodologías como el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) comunitario, son ecos de la propuesta de Sirvent. Si bien a menudo estas iniciativas se implementan de manera fragmentada o despojadas de su componente político más profundo, demuestran que la idea de una escuela abierta y pertinente a su contexto ha permeado, al menos en el discurso, las políticas públicas.

Ejemplos de implementación en escuelas y comunidades

Más allá de las políticas oficiales, el legado de Sirvent vive principalmente en las prácticas cotidianas de miles de educadores. Docentes que organizan “círculos de palabra” para abordar los conflictos entre alumnos, escuelas que desarrollan proyectos de huerta orgánica con las familias del barrio, o institutos de formación docente que incluyen prácticas en organizaciones sociales, están poniendo en juego los principios de la educación popular.

Los bachilleratos populares de gestión social son quizás el ejemplo más claro y potente de la aplicación integral de su modelo. Estas escuelas, surgidas al calor de la crisis de 2001 y gestionadas por cooperativas o movimientos sociales, definen su propuesta pedagógica de manera asamblearia, integran los saberes de la comunidad en el currículo y vinculan el aprendizaje con la acción transformadora en el territorio. Son la encarnación viva del pensamiento de Sirvent.

Desafíos futuros para la educación popular

El futuro de la educación popular en Argentina y la región enfrenta nuevos y viejos desafíos. La creciente precarización de la vida, la fragmentación social, el avance del individualismo y la despolitización son tendencias que atentan contra la construcción de proyectos colectivos. En la era digital, el desafío es cómo utilizar las nuevas herramientas TIC sin perder la centralidad del encuentro cara a cara y el trabajo territorial.

Otro reto es evitar la cooptación y la banalización de sus conceptos. Términos como “participación” o “comunidad” pueden ser vaciados de su contenido político y utilizados como meros eslóganes. El desafío, entonces, es mantener viva la radicalidad de la propuesta de Sirvent: una educación que no se conforma con gestionar lo existente, sino que se atreve a imaginar y construir futuros más justos. Para ello, es fundamental continuar con la formación docente desde una perspectiva crítica y comprometida.

La obra y el pensamiento de María Teresa Sirvent y la educación popular en Argentina constituyen mucho más que un capítulo en la historia de la educación. Representan una propuesta viva, rigurosa y profundamente ética sobre el sentido de la práctica educativa. Su principal legado fue demostrar que es posible y necesario articular el rigor de la investigación científica con el compromiso ineludible por la transformación de las injusticias sociales.

Sirvent nos enseñó que la educación no ocurre solo dentro de las aulas y que el conocimiento más valioso es aquel que se construye colectivamente para comprender y cambiar el mundo. Sus aportes a la pedagogía participativa, la investigación-acción y la educación de adultos proveyeron un marco conceptual y metodológico que ha empoderado a incontables comunidades y ha formado a generaciones de educadores críticos. En un mundo que a menudo promueve soluciones individuales y tecnocráticas, redescubrir la propuesta de Sirvent es una invitación a recuperar la dimensión colectiva, política y esperanzadora de la educación.

Glosario

Educación Popular: Corriente pedagógica y política que entiende la educación como un acto de conocimiento y transformación de la realidad, protagonizado por los propios sujetos de los sectores populares. No se limita a la transmisión de información, sino que busca desarrollar el pensamiento crítico y la capacidad de acción colectiva.

Investigación-Acción Participativa (IAP): Metodología de investigación en la cual los miembros de una comunidad o grupo son los protagonistas en el análisis de su propia realidad, con el objetivo de promover acciones transformadoras. Rompe con la separación entre sujeto investigador y objeto investigado.

Pedagogía Crítica: Conjunto de teorías del aprendizaje y prácticas de enseñanza que buscan ayudar a los estudiantes a cuestionar y desafiar las creencias y prácticas que perpetúan la dominación y la injusticia social.

Educación Bancaria: Término acuñado por Paulo Freire para describir el modelo de educación tradicional, en el cual el docente “deposita” conocimientos en la mente de los alumnos, quienes son considerados receptores pasivos.

Concientización: Proceso a través del cual las personas y los grupos logran una comprensión crítica de su realidad social, económica y política, reconociendo las estructuras de opresión y su propia capacidad para transformarlas.

Diálogo de Saberes: Principio de la educación popular que postula un encuentro horizontal y de mutuo enriquecimiento entre el conocimiento académico o científico y los saberes populares, surgidos de la experiencia y la cultura de las comunidades.

Preguntas Frecuentes (FAQ)

1. ¿Cuál es la principal diferencia entre la propuesta de Sirvent y la de Paulo Freire? Si bien ambos comparten la misma base filosófica y política de una educación liberadora, la principal diferencia radica en el énfasis. Freire se centró en desarrollar los fundamentos conceptuales y el propósito político de la pedagogía del oprimido. Sirvent, por su parte, hizo un aporte fundamental en la dimensión metodológica, sistematizando la Investigación-Acción Participativa (IAP) como un camino riguroso y concreto para llevar esos principios a la práctica.

2. ¿Se pueden aplicar las metodologías de Sirvent en una escuela tradicional? Sí, aunque con adaptaciones. Si bien el sistema formal presenta rigideces, un docente puede incorporar los principios de la educación popular. Por ejemplo, puede iniciar una unidad didáctica partiendo de un problema relevante para los estudiantes, organizar debates para analizarlo críticamente, desarrollar proyectos de investigación sobre el tema en el barrio, y utilizar la evaluación para valorar el proceso de aprendizaje grupal más que la mera memorización. Se trata de generar “islas” de práctica participativa dentro de la estructura escolar.

3. ¿La educación popular es solo para adultos o también se aplica con niños? Aunque históricamente se ha desarrollado con más fuerza en la educación de adultos, sus principios son perfectamente aplicables a la educación con niños y jóvenes. Adaptando las técnicas y los lenguajes, es posible promover que los niños investiguen su entorno, expresen sus opiniones, tomen decisiones sobre su aprendizaje y participen en proyectos que mejoren su escuela o su comunidad. Pedagogos como Francesco Tonucci han trabajado en esta línea.

4. ¿Qué rol juega el conflicto en la educación popular? A diferencia de los enfoques que buscan evitar el conflicto, la educación popular lo considera un motor de aprendizaje. El conflicto, entendido no como pelea sino como la expresión de intereses y puntos de vista diferentes, es una oportunidad para la reflexión y el diálogo. Problematizar la realidad implica visibilizar los conflictos sociales (desigualdad, discriminación, etc.) para poder analizarlos críticamente y buscar formas colectivas de superarlos.

Bibliografía

Sirvent, M. T. (2008). Educación de adultos: investigación, participación, desafíos y contradicciones. Miño y Dávila Editores.

Sirvent, M. T., Toubes, A., Santos, H., & Llosa, S. (2006). El Fracaso Escolar y sus Protagonistas. La cultura escolar en cuestión. Novedades Educativas.

Sirvent, M. T. (1999). Cultura popular y participación social: una investigación en el barrio de Mataderos (Buenos Aires). Miño y Dávila Editores.

Freire, P. (2005). Pedagogía del oprimido. Siglo XXI Editores.

Fals Borda, O. (2009). Una sociología sentipensante para América Latina. CLACSO y Siglo del Hombre Editores.

Mejía, M. R. (2011). Educaciones y pedagogías críticas desde el sur. Ediciones Desde Abajo.

Torres Carrillo, A. (2016). La educación popular. Trayectoria y actualidad. Editorial El Búho.