¿Alguna vez se ha preguntado por qué estudiantes brillantes, provenientes de entornos desfavorecidos, a menudo tienen dificultades para adaptarse al lenguaje y a las expectativas de la escuela? ¿O por qué el éxito académico parece estar tan ligado al origen social? Estas no son coincidencias, sino el resultado de mecanismos profundos y a menudo invisibles que operan dentro del sistema educativo. El sociólogo británico Basil Bernstein dedicó su vida a desentrañar uno de los más poderosos: el lenguaje.

Nacido en el Londres de posguerra, un crisol de clases sociales y tensiones económicas, Bernstein observó cómo la forma en que hablamos moldea nuestra percepción del mundo y, crucialmente, determina nuestras oportunidades. Su trabajo culminó en la innovadora teoría de Bernstein, un marco conceptual que revela cómo los “códigos lingüísticos” —las reglas tácitas que gobiernan nuestro discurso— se convierten en herramientas de reproducción de la desigualdad social directamente dentro del aula.

Este artículo explora en profundidad la teoría de Bernstein. Iniciaremos con un recorrido por su biografía y el contexto que dio forma a su pensamiento. Luego, desglosaremos sus famosos conceptos de código restringido y elaborado, explicando cómo se conectan con la estructura social. Analizaremos el impacto directo de estos códigos en el rendimiento académico, las aplicaciones de su teoría en Hispanoamérica, y su diálogo con otros grandes pensadores. Finalmente, abordaremos las críticas a su enfoque y ofreceremos una conclusión sobre su innegable vigencia. Prepárese para un análisis que cambiará su forma de entender el rol del lenguaje en la educación.

Qué vas a encontrar en este artículo

Contexto histórico y biografía de Basil Bernstein

Para comprender la magnitud y la dirección de la teoría de Bernstein, es fundamental situarse en el tiempo y el espacio que habitaron al autor. Basil Bernstein (1924-2000) no fue un teórico de escritorio; sus ideas estaban profundamente ancladas en las realidades sociales de la Gran Bretaña del siglo XX.

Orígenes y formación inicial

Bernstein nació en el East End de Londres, hijo de inmigrantes judíos. Crecer en un entorno de clase trabajadora le proporcionó una perspectiva de primera mano sobre las barreras culturales y económicas que segmentaban a la sociedad británica. Esta experiencia temprana fue el germen de su interés por la sociología y, más específicamente, por la manera en que la escuela como institución social interactuaba con los diferentes estratos de la población.

Después de servir en la Segunda Guerra Mundial, completó su formación en la London School of Economics, donde se empapó de las corrientes sociológicas dominantes, especialmente del funcionalismo de Émile Durkheim. Sin embargo, su trabajo posterior se distanciaría críticamente de estas perspectivas. Su carrera académica se consolidó en el Instituto de Educación de la Universidad de Londres, donde dirigió el influyente Departamento de Sociología de la Educación durante más de dos décadas. Fue allí donde desarrolló y refinó su obra magna, la serie de volúmenes titulada Clase, Códigos y Control.

Evolución de su pensamiento sociológico

El pensamiento de Bernstein evolucionó en respuesta a los grandes debates de su época. En la posguerra, el Reino Unido implementó el Estado de Bienestar, que prometía una mayor igualdad de oportunidades a través de la educación universal. Sin embargo, pronto se hizo evidente que, a pesar del acceso formal, las tasas de fracaso escolar seguían estando fuertemente correlacionadas con la clase social.

Los académicos buscaron explicaciones. La primera ola de teorías se centró en el “déficit cultural”, sugiriendo que los niños de clase trabajadora carecían de la estimulación intelectual necesaria en sus hogares. Bernstein rechazó esta visión por considerarla simplista y estigmatizante. Él argumentaba que no se trataba de un déficit, sino de una diferencia. Los niños de clase trabajadora no carecían de un lenguaje complejo; simplemente utilizaban un tipo de lenguaje —un código— diferente al que la escuela valoraba y exigía.

Su trabajo se alejó de un enfoque puramente lingüístico para convertirse en una teoría sociológica completa sobre cómo la cultura se transmite y se reproduce. Para Bernstein, el lenguaje no era solo un medio de comunicación, sino el principal regulador de la conciencia y la identidad. Su obra, por tanto, se convirtió en un pilar de la sociología de la educación, ofreciendo una explicación estructural de por qué las reformas educativas a menudo no logran generar una verdadera equidad educativa.

Fundamentos teóricos de los códigos lingüísticos

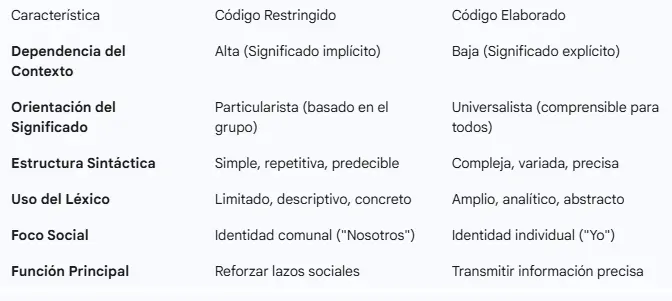

El núcleo de la teoría de Bernstein reside en su conceptualización de los códigos sociolingüísticos. Estos códigos no se refieren a dialectos o acentos, sino a los principios subyacentes que las personas utilizan para organizar y expresar sus pensamientos en el habla. Bernstein identificó dos tipos principales: el código restringido y el código elaborado.

Definición y clasificación de códigos

Es crucial entender que Bernstein nunca planteó que un código fuera inherentemente superior al otro. Ambos son complejos y funcionales dentro de sus respectivos contextos. La desigualdad surge cuando una institución, como la escuela, legitima y opera exclusivamente a través de uno de ellos, marginando al otro.

Código Restringido: Este código se caracteriza por ser dependiente del contexto. Su significado a menudo se da por sentado y no se explicita verbalmente, ya que los hablantes comparten un conjunto de suposiciones y conocimientos comunes. El lenguaje es predecible, con una gama más estrecha de opciones sintácticas y léxicas. Es el lenguaje de la intimidad, de la comunidad unida, donde un gesto o una palabra pueden comunicar significados complejos.

Características: Frases cortas, gramaticalmente simples; uso frecuente de pronombres como “ellos”, “eso”, “tú sabes”; significados implícitos y contextuales; enfoque en el “nosotros” y la solidaridad grupal.

Ejemplo: En una familia, un padre podría decir “Pon eso ahí”, y el niño entendería perfectamente a qué “eso” y a qué “ahí” se refiere, basándose en el contexto compartido de la situación.

Código Elaborado: Este código es independiente del contexto. El hablante no asume que el oyente comparte sus mismas perspectivas, por lo que los significados deben ser explicitados y detallados verbalmente. Permite la expresión de ideas abstractas, relaciones lógicas complejas y la individualidad del hablante. Es el lenguaje de la ciencia, de la burocracia y, fundamentalmente, de la educación formal.

Características: Estructuras gramaticales complejas y precisas; uso de conjunciones subordinadas (aunque, porque, si bien); léxico amplio y específico; significados explícitos y universales; enfoque en el “yo” y la expresión individual.

Ejemplo: Un docente en un aula diría: “Por favor, coloca el libro de ciencias sobre el estante superior del armario que está junto a la ventana”. El significado es claro y no depende de un contexto previo compartido.

A continuación, una tabla comparativa para visualizar mejor las diferencias:

Relación con la estructura social

Bernstein conectó directamente estos códigos con la división del trabajo y la estructura de clases. Sostuvo que las familias de clase trabajadora, a menudo insertas en roles laborales con una división del trabajo más física y segmentada, tienden a desarrollar relaciones basadas en la solidaridad y la identidad compartida. Esto fomenta el uso del código restringido en la socialización primaria.

Por otro lado, las familias de clase media, cuyos roles laborales suelen implicar una mayor autonomía, negociación y el uso del lenguaje para planificar y persuadir, tienden a socializar a sus hijos a través del código elaborado. En estas familias, el control se ejerce más a través de la explicación y la razón (“No debes hacer eso porque…”) que de la autoridad posicional (“No lo hagas porque lo digo yo”).

Así, los niños llegan a la escuela con diferentes orientaciones lingüísticas. Un niño socializado en el código elaborado se siente “como en casa” con el lenguaje del docente y los libros de texto. Un niño socializado en el código restringido se enfrenta a un lenguaje que le resulta ajeno, lo que crea una barrera fundamental para el aprendizaje.

Códigos lingüísticos y desigualdad escolar

La transición del hogar a la escuela es un momento crítico en la vida de cualquier niño, pero la teoría de Bernstein revela que esta transición no es igual de fluida para todos. La escuela, lejos de ser un terreno neutral, es una institución que privilegia sistemáticamente el código elaborado, convirtiéndolo en la moneda de cambio para el éxito académico.

Mecanismos de reproducción de desigualdades

El problema no es que los estudiantes de clase trabajadora no puedan aprender o usar el código elaborado, sino que la escuela asume que todos los estudiantes ya lo dominan desde el primer día. Este desajuste crea una cascada de desventajas:

El Currículum y la Pedagogía: El currículum escolar está escrito en código elaborado. Las definiciones científicas, los problemas matemáticos y el análisis literario requieren un lenguaje abstracto, preciso y descontextualizado. El rol del docente se centra en transmitir este conocimiento a través de explicaciones que siguen la misma lógica. Un estudiante que piensa y se expresa principalmente en código restringido debe realizar un doble esfuerzo: primero, descifrar el código de la escuela y, segundo, aprender el contenido en sí.

La Evaluación: Los instrumentos de evaluación, desde los exámenes escritos hasta las participaciones orales, están diseñados para medir la competencia en el código elaborado. Se espera que los estudiantes desarrollen argumentos lógicos, utilicen un vocabulario específico y organicen sus ideas de forma explícita. Un estudiante puede entender un concepto perfectamente, pero si no puede expresarlo según las normas del código elaborado, recibirá una calificación baja. Esto conduce a una confusión peligrosa: el papel del error en el aprendizaje se distorsiona, y la diferencia lingüística se interpreta erróneamente como una falta de inteligencia.

El Currículum Oculto: Más allá de los contenidos formales, la escuela transmite un currículum oculto: un conjunto de normas, valores y comportamientos que se consideran “apropiados”. La forma “correcta” de dirigirse a un maestro, de hacer una pregunta o de participar en un debate está regida por el código elaborado. Los estudiantes que no dominan estas reglas no escritas pueden ser percibidos como disruptivos, desinteresados o poco capaces, lo que afecta negativamente la percepción del docente y, a su vez, sus propias expectativas.

Impacto en el aprendizaje y la socialización

Las consecuencias de esta brecha lingüística van más allá de las calificaciones. Afectan profundamente la experiencia subjetiva del estudiante y su trayectoria educativa.

Motivación y Autoestima: Cuando un estudiante se esfuerza pero no logra cumplir con las expectativas lingüísticas de la escuela, puede desarrollar un sentimiento de alienación y fracaso. El rol de la motivación en el aprendizaje se ve minado. Comienzan a creer que “la escuela no es para ellos”, interiorizando la idea de que su forma de ser y de hablar es inadecuada. Esto puede llevar a la desconexión, el bajo rendimiento y, en última instancia, al abandono escolar.

Socialización y Relaciones: El lenguaje no solo sirve para aprender, sino también para construir relaciones. La dificultad para comunicarse eficazmente con los docentes y con compañeros de otros orígenes sociales puede llevar al aislamiento. La socialización escolar se vuelve un proceso de exclusión en lugar de integración, reforzando las divisiones sociales que existen fuera de la escuela.

En resumen, la teoría de Bernstein demuestra que la escuela, a menudo sin proponérselo, actúa como un filtro social. Al validar una única forma de expresión lingüística, reproduce y legitima las desigualdades de clase, haciendo que el origen social de un estudiante sea un predictor demasiado poderoso de su destino educativo.

Aplicaciones prácticas en entornos educativos

Aunque la teoría de Bernstein se desarrolló en el contexto británico, su poder explicativo trasciende fronteras. Sus conceptos son herramientas valiosas para analizar y abordar las desigualdades educativas en diversas partes del mundo, incluida Hispanoamérica.

Implementación histórica: la evidencia empírica

El propio Bernstein y su equipo llevaron a cabo investigaciones pioneras en escuelas de Londres para validar sus hipótesis. En uno de sus estudios más conocidos, pidieron a niños de diferentes clases sociales que describieran una serie de imágenes. Los niños de clase media tendían a narrar la historia de una manera que cualquier persona pudiera entender sin ver las imágenes (código elaborado). Por ejemplo: “Un niño está pateando una pelota y rompe la ventana de una casa”.

En contraste, los niños de clase trabajadora a menudo contaban la historia de una forma que dependía de que el oyente viera las imágenes con ellos (código restringido). Por ejemplo: “Él la patea y se rompe, y ella sale y le grita”. Estos estudios no demostraban que un grupo fuera más inteligente, sino que utilizaban el lenguaje de maneras cualitativamente diferentes, que se alineaban o chocaban con las expectativas escolares.

Adaptaciones en Hispanoamérica y contextos modernos

Hispanoamérica es una de las regiones más desiguales del mundo, y la teoría de Bernstein ofrece un marco potente para entender cómo se perpetúan estas brechas en el ámbito educativo.

Análisis de Reformas Educativas: En países como Chile, Colombia o México, se han implementado numerosas reformas con el objetivo de mejorar la calidad y la equidad. La teoría de Bernstein permite analizar críticamente por qué muchas de estas reformas, centradas en cambios curriculares o de gestión, no logran reducir las brechas de aprendizaje. Si no se aborda la cuestión fundamental del código lingüístico y la cultura escolar, las desigualdades persistirán. Por ejemplo, al analizar las brechas educativas en Colombia, podemos ver cómo las diferencias entre la educación rural y urbana a menudo reflejan también una brecha en los códigos lingüísticos valorados.

Educación Bilingüe e Intercultural: La teoría es especialmente relevante en contextos con diversidad lingüística, como en comunidades indígenas o de inmigrantes. A menudo, el problema no es solo la diferencia entre dos idiomas (por ejemplo, español y una lengua originaria), sino entre el código restringido de la comunidad y el código elaborado del español escolar. Un programa de educación inclusiva verdaderamente efectivo debe reconocer y valorar los códigos lingüísticos de los estudiantes como punto de partida, en lugar de tratarlos como un obstáculo a superar. La atención a la diversidad cultural pasa por entender estas dinámicas de poder lingüístico.

La Brecha Digital: En el siglo XXI, la discusión sobre los códigos puede extenderse al ámbito digital. La brecha digital no se trata solo del acceso a la tecnología, sino de las habilidades para usarla. El lenguaje de la programación, la investigación académica en línea y la comunicación formal por correo electrónico son manifestaciones del código elaborado. Los estudiantes que no están familiarizados con estas formas de comunicación digital desde sus hogares enfrentan una nueva capa de desventaja, un tema crucial para la pedagogía moderna.

Aplicar la teoría de Bernstein hoy no significa etiquetar a los estudiantes, sino usar sus conceptos como una lente para hacer visible lo invisible y diseñar una planificación didáctica más justa y consciente.

Influencia y legado en la pedagogía contemporánea

El impacto de la teoría de Bernstein ha sido profundo y duradero. Aunque a veces controvertida, su obra obligó a la sociología y a la pedagogía a mirar más allá de las explicaciones simplistas sobre el fracaso escolar y a centrarse en los procesos culturales y lingüísticos dentro de la propia escuela. Su enfoque lo sitúa entre los grandes autores en pedagogía que buscaron desentrañar las complejas relaciones entre educación y sociedad.

Impacto en teóricos posteriores

El trabajo de Bernstein dialoga con el de otros gigantes del pensamiento social y educativo, creando un rico tapiz de teoría crítica.

Pierre Bourdieu: Existe un paralelismo claro entre la teoría de Bernstein y la de Bourdieu. Lo que Bernstein llama “código elaborado”, Bourdieu lo conceptualiza como parte del “capital cultural”. Un estudiante de clase media no solo hereda dinero (capital económico), sino también un conjunto de conocimientos, habilidades y formas de hablar (capital cultural) que la escuela reconoce y recompensa. El “habitus” de Bourdieu, ese sistema de disposiciones que adquirimos a través de la socialización, explica por qué un estudiante se siente “naturalmente” cómodo en el entorno escolar, mientras que otro se siente fuera de lugar. Ambos autores, aunque con terminologías diferentes, llegaron a la misma conclusión: la escuela no es un campo de juego nivelado.

Paulo Freire y la Pedagogía Crítica: Aunque provienen de contextos muy diferentes, Bernstein y Freire comparten una preocupación fundamental por el poder del lenguaje. Freire, en su Pedagogía del Oprimido, habla de la diferencia entre la “cultura del silencio” y el uso de la “palabra verdadera” para nombrar y transformar el mundo. La teoría de Bernstein proporciona un andamiaje sociolingüístico para entender cómo se impone esa cultura del silencio. La pedagogía crítica, desarrollada por autores como Henry Giroux y Peter McLaren, se basa en estas ideas para abogar por una educación que empodere a los estudiantes para que cuestionen las estructuras de poder, incluidas las que se manifiestan a través del lenguaje.

Émile Durkheim: Bernstein partió de la sociología de Émile Durkheim, especialmente de su idea de que la educación es una función de la sociedad para crear solidaridad social. Sin embargo, Bernstein criticó y complejizó esta visión. Mientras que Durkheim veía la educación como unificador, Bernstein demostró que, en una sociedad de clases, el sistema educativo puede actuar como un diferenciador, creando solidaridad dentro de las clases sociales pero reforzando las divisiones entre ellas.

Relevancia actual en desafíos globales

Lejos de ser una teoría obsoleta, las ideas de Bernstein son más pertinentes que nunca para abordar los desafíos educativos del siglo XXI.

Políticas de Equidad: Cualquier política pública que busque seriamente la equidad debe considerar las barreras lingüísticas. Esto implica invertir en la formación docente, capacitando a los educadores para que reconozcan los diferentes códigos y actúen como “puentes”, ayudando a los estudiantes a adquirir el código elaborado sin denigrar su código de origen. Se trata de una pedagogía de la adición, no de la sustracción.

Diversidad y Globalización: En un mundo cada vez más interconectado, la diversidad en las aulas es la norma. La teoría de Bernstein nos ayuda a comprender que los desafíos de la inclusión no son solo sobre el idioma o el color de piel, sino sobre las formas de pensar y comunicar que cada estudiante trae consigo. Fomentar competencias docentes para manejar esta diversidad es clave.

Entornos Digitales: Como se mencionó, el lenguaje de la tecnología y la comunicación en línea presenta nuevos desafíos. La habilidad para discernir fuentes, construir un argumento en un foro digital o presentar una identidad profesional en línea son competencias ligadas al código elaborado. La teoría de Bernstein nos insta a preguntarnos quién tiene acceso a estas nuevas formas de “alfabetización” y cómo podemos evitar que la tecnología amplifique las desigualdades existentes.

Críticas y limitaciones de su enfoque

Ninguna teoría es perfecta, y la teoría de Bernstein, a pesar de su enorme influencia, ha sido objeto de importantes críticas y debates a lo largo de los años. Es fundamental conocer estas objeciones para tener una visión equilibrada y para poder adaptar sus ideas a la realidad contemporánea.

Análisis de debilidades históricas

Las críticas más recurrentes al trabajo de Bernstein se pueden agrupar en varios puntos clave:

Determinismo Social: Quizás la crítica más fuerte es que su teoría puede ser interpretada como determinista. Al vincular tan estrechamente la clase social con un código lingüístico y este, a su vez, con el éxito o fracaso escolar, podría parecer que el destino de un estudiante de clase trabajadora está sellado desde el principio. Los críticos argumentan que esto subestima la capacidad de agencia de los individuos —tanto estudiantes como docentes— para resistir, adaptarse y superar las barreras estructurales.

Visión Rígida de la Clase Social: La teoría de Bernstein se basa en una concepción de la estructura de clases (trabajadora vs. media) que era muy pertinente en la Gran Bretaña de mediados del siglo XX. Sin embargo, las sociedades contemporáneas son mucho más complejas. La globalización, la precariedad laboral y la emergencia de nuevas identidades profesionales han desdibujado las líneas tradicionales entre clases. Su modelo puede resultar demasiado rígido para capturar la fluidez y la fragmentación social del siglo XXI.

Simplificación de los Códigos: Algunos lingüistas argumentaron que la dicotomía entre código restringido y elaborado era una simplificación excesiva. En la práctica, todos los hablantes utilizan ambos códigos dependiendo de la situación. Un académico (usuario prototípico del código elaborado) usará un código restringido al hablar con su familia o amigos cercanos. La crítica se centra en si Bernstein no idealizó demasiado el código elaborado y caricaturizó el restringido, a pesar de sus esfuerzos por aclarar que no había una jerarquía de valor intrínseco.

Falta de Atención a Otras Variables: Si bien su enfoque en la clase social fue revolucionario, algunos críticos señalan que la teoría de Bernstein tendió a dejar en un segundo plano otras variables cruciales que generan desigualdad, como el género, la etnia o la raza. En muchos contextos, estas dimensiones de la identidad pueden ser tan o más determinantes que la clase social en la experiencia educativa de un estudiante.

Sugerencias para adaptaciones contemporáneas

A pesar de estas críticas, la teoría de Bernstein no debe ser descartada, sino actualizada y enriquecida con nuevas perspectivas.

Integración con la Neurociencia: Hoy sabemos mucho más sobre cómo aprende el cerebro. La neuroeducación puede complementar la teoría de Bernstein. Por ejemplo, la sobrecarga cognitiva que experimenta un estudiante al tratar de descifrar un código desconocido mientras aprende un nuevo concepto tiene una base neurológica. Entender la plasticidad cerebral nos muestra que el cambio es posible, refutando el determinismo estricto. Las estrategias de enseñanza multisensorial pueden ayudar a crear puentes entre los códigos al no depender exclusivamente del lenguaje verbal abstracto.

Enfoque Interseccional: En lugar de ver la clase social como el único eje de opresión, una adaptación moderna de la teoría de Bernstein debería adoptar un enfoque interseccional. Esto significa analizar cómo el código lingüístico interactúa con el género, la raza, la orientación sexual y la discapacidad para crear experiencias únicas de marginación o privilegio en el aula. Por ejemplo, ¿cómo vive la barrera del código una niña inmigrante de clase trabajadora en comparación con un niño local del mismo origen social?

Reconocer la Diversidad de “Códigos Elaborados”: El mundo digital y las culturas juveniles han creado nuevas formas de comunicación complejas y sistemáticas que no encajan fácilmente en la dicotomía de Bernstein. El lenguaje de los videojuegos, los memes o las redes sociales tiene sus propias reglas y complejidades. Una pedagogía crítica moderna podría explorar cómo aprovechar estos “códigos” que los estudiantes ya dominan para construir puentes hacia el código elaborado académico, validando sus saberes previos.

Recursos para el docente: aplicando la teoría de Bernstein en el aula

Comprender la teoría de Bernstein es revelador, pero su verdadero valor reside en su capacidad para transformar la práctica docente. El objetivo no es eliminar el código elaborado, que es esencial para el pensamiento abstracto y la participación en la sociedad, sino construir puentes pedagógicos para que todos los estudiantes puedan acceder a él. A continuación, se presentan algunas estrategias y recursos.

1. Diagnóstico y Conciencia Lingüística

Antes de actuar, es fundamental observar y escuchar.

Mapeo Lingüístico del Aula: Preste atención a cómo se comunican sus estudiantes. ¿Qué tipo de lenguaje usan entre ellos? ¿Y con usted? Identifique patrones sin juzgar. Esto no es para etiquetar, sino para entender su punto de partida.

Autoevaluación Docente: Grabe una de sus propias clases y analice su lenguaje. ¿Qué tan dependiente del contexto es? ¿Da por sentadas ciertas palabras o conceptos? Ser consciente de nuestro propio discurso es el primer paso. Utilice una autoevaluación para reflexionar sobre su comunicación.

2. Estrategias de “Traducción de Códigos” (Code-Switching explícito)

Ayude a los estudiantes a moverse fluidamente entre los códigos.

El “Doble Discurso”: Después de dar una explicación formal (código elaborado), reformúlela usando un lenguaje más simple y contextual (código restringido). Diga explícitamente: “Dicho de otra manera…” o “¿Cómo diríamos esto en nuestras propias palabras?”.

Glosarios Colaborativos: Cree un “diccionario” de la clase donde los estudiantes “traduzcan” términos académicos a un lenguaje que todos entiendan. Esto no solo ayuda a la comprensión, sino que valida sus formas de expresión.

Actividades de Andamiaje: Utilice organizadores gráficos, mapas mentales y otras herramientas visuales para desglosar conceptos complejos. Estas herramientas hacen explícitas las relaciones lógicas que en el código elaborado están implícitas en la sintaxis.

3. Diseño de Actividades y Evaluaciones Inclusivas

Adapte sus prácticas para valorar diversas formas de conocimiento.

Diversificar los Canales de Expresión: Permita que los estudiantes demuestren lo que saben de múltiples maneras: un dibujo, una representación teatral, un podcast, un video, además de la tradicional prueba escrita. Esto se alinea con los principios del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA).

Valorar el Proceso, no solo el Producto: Utilice rúbricas que evalúen las ideas y el razonamiento por separado de la corrección gramatical o el estilo formal, especialmente en los borradores. El aprendizaje cooperativo puede ser una excelente estrategia para que los estudiantes practiquen el lenguaje académico en un entorno de bajo riesgo.

Evaluación Auténtica: Diseñe tareas que conecten el contenido académico con los contextos y experiencias de los estudiantes. Por ejemplo, en lugar de un ensayo abstracto sobre la contaminación, pida un proyecto que investigue un problema ambiental en su comunidad.

4. Fomentar un Clima de Seguridad Lingüística

Cree un clima escolar donde todos se sientan seguros para expresarse.

Validar el Lenguaje del Hogar: Deje claro que la forma en que hablan en casa es valiosa y tiene su lugar. Puede incorporar historias, canciones o dichos de las comunidades de los estudiantes en las lecciones.

Pedagogía del Error: Establezca que cometer errores lingüísticos es una parte normal y necesaria del aprendizaje. Corrija de manera constructiva y privada cuando sea posible, ofreciendo una retroalimentación efectiva en lugar de una crítica pública.

Círculo de la Palabra: Implemente prácticas como el círculo de la palabra para dar a todos los estudiantes una oportunidad equitativa de hablar y ser escuchados en un formato estructurado y respetuoso.

Estos recursos no son una fórmula mágica, sino un punto de partida para desarrollar una práctica docente más reflexiva y equitativa, inspirada en las profundas ideas de la teoría de Bernstein.

La teoría de Bernstein es mucho más que una simple clasificación de formas de hablar. Es una poderosa lente sociológica que ilumina los mecanismos sutiles a través de los cuales la desigualdad social se perpetúa en una de las instituciones más importantes de la sociedad: la escuela. Su trabajo nos demostró que el lenguaje, esa herramienta que consideramos tan personal y natural, está profundamente moldeado por la estructura social y se convierte, a su vez, en un molde para nuestras oportunidades futuras.

Bernstein nos enseñó que el fracaso escolar raramente es un fracaso individual del estudiante. A menudo, es el fracaso de un sistema educativo que no reconoce ni valora la diversidad de capitales culturales y lingüísticos que los niños traen consigo. Al privilegiar un “código elaborado” —el lenguaje de la academia, de la burocracia y de las clases medias—, la escuela, sin intención maliciosa pero con efectos devastadores, margina a aquellos que fueron socializados en un “código restringido”, igualmente válido y complejo en su propio contexto.

Para los educadores de Hispanoamérica, una región marcada por profundas brechas sociales, la vigencia de la teoría de Bernstein es innegable. Nos invita a una práctica docente más crítica y reflexiva, a cuestionar nuestras propias suposiciones sobre la inteligencia y la capacidad, y a buscar activamente estrategias para construir puentes en lugar de levantar muros. Nos recuerda que la verdadera educación inclusiva no consiste en pedir a los estudiantes que dejen su identidad en la puerta del aula, sino en darle las herramientas para expandir su repertorio comunicativo sin que ello signifique negar quiénes son.

El legado de Basil Bernstein no es un veredicto determinista, sino un llamado a la acción. Es una herramienta teórica fundamental para entender la raíz de muchos de los problemas que enfrentamos en la educación y, a partir de ese entendimiento, trabajar por una escuela que sea, de verdad, un motor de equidad y justicia social.

Glosario

Código Lingüístico: Principio regulador, adquirido de forma tácita, que selecciona e integra significados, formas de realización y contextos evocados. No se refiere a un dialecto, sino a las reglas subyacentes del discurso.

Código Elaborado: Código lingüístico independiente del contexto, donde los significados se hacen explícitos verbalmente. Permite la comunicación de ideas abstractas y universales. Es el código privilegiado por el sistema educativo.

Código Restringido: Código lingüístico dependiente del contexto, donde gran parte del significado está implícito y se basa en el conocimiento compartido por los hablantes. Fomenta la solidaridad y la identidad grupal.

Clasificación: En la teoría de Bernstein, se refiere al grado de separación o a la fuerza de las fronteras entre diferentes categorías de conocimiento o discurso (por ejemplo, entre asignaturas escolares).

Enmarcación: Se refiere al control sobre la comunicación en un contexto pedagógico. Una enmarcación fuerte significa que el docente tiene un alto control sobre lo que se dice y cómo se dice, mientras que una enmarcación débil da más espacio al estudiante.

Reproducción Cultural: Proceso mediante el cual las estructuras sociales y las desigualdades de clase se transmiten de una generación a otra a través de mecanismos culturales, como el sistema educativo.

Dispositivo Pedagógico: Concepto tardío de Bernstein para describir el conjunto de reglas que gobiernan la producción, transmisión y adquisición del discurso educativo en la sociedad.

Preguntas Frecuentes (FAQ)

1. ¿La teoría de Bernstein afirma que el código elaborado es mejor que el restringido? No. Este es uno de los malentendidos más comunes. Bernstein fue explícito al afirmar que ningún código es intrínsecamente superior. Ambos son altamente funcionales y complejos dentro de sus contextos. La desigualdad no surge de los códigos en sí, sino del hecho de que la escuela y otras instituciones de poder valoran y recompensan casi exclusivamente el código elaborado, devaluando el restringido.

2. ¿Significa esto que los estudiantes de clase trabajadora no pueden aprender el código elaborado? Absolutamente no. La teoría no es determinista. Sostiene que los estudiantes de clase trabajadora enfrentan una mayor dificultad porque hay una discontinuidad entre el lenguaje de su hogar y el de la escuela. Con una pedagogía adecuada que actúe como puente, todos los estudiantes pueden aprender a dominar y a moverse entre ambos códigos. El problema es que la escuela a menudo no proporciona esos puentes.

3. ¿Cómo se aplica la teoría de Bernstein en un aula con estudiantes de diversos países hispanohablantes? La teoría es muy útil aquí. Aunque todos hablen español, pueden existir diferencias sutiles pero importantes en los “códigos” o formas de estructurar el pensamiento y el discurso, ligadas a sus contextos socioculturales de origen. Un docente puede usar la teoría para ser sensible a estas diferencias, evitando malinterpretar una forma de expresión como un error o una falta de capacidad, y trabajando explícitamente las normas de comunicación del contexto académico.

4. ¿Sigue vigente la teoría de Bernstein en la era de internet y las redes sociales? Sí, y de hecho, adquiere nuevas dimensiones. La comunicación digital ha creado nuevos “códigos”. Mientras que algunos espacios (como Twitter o TikTok) pueden favorecer formas de comunicación más restringidas y contextuales, otros (como la escritura de un blog académico o la participación en foros profesionales) exigen un código elaborado digital. La teoría de Bernstein ayuda a analizar quién tiene acceso y domina estos nuevos códigos de poder y cómo la escuela puede preparar a los estudiantes para ellos.

5. ¿Qué puedo hacer como docente si solo tengo un estudiante en mi clase que parece usar principalmente el código restringido? Incluso en ese caso, las estrategias son valiosas. Fomentar el trabajo en pares y en grupos pequeños puede darle a ese estudiante la oportunidad de practicar el lenguaje académico en un entorno más seguro. Utilizar andamiaje visual, ofrecer retroalimentación individualizada y ser explícito sobre las expectativas lingüísticas de cada tarea beneficiará no solo a ese estudiante, sino a toda la clase, ya que clarifica las reglas del juego académico para todos.

Bibliografía

Bernstein, B. (1989). Clase, códigos y control, vol. 1: Estudios teóricos para una sociología del lenguaje. Ediciones Akal.

Bernstein, B. (1990). La construcción social del discurso pedagógico. El Griot.

Bernstein, B. (2001). La estructura del discurso pedagógico (Clase, códigos y control, Vol. 4). Ediciones Morata.

Díaz, M. (2002). La sociología de la educación de Basil Bernstein. En Revista de Sociología de la Educación (RASE).

Caruso, M. & Dussel, I. (1996). De Sarmiento a los Simpsons: Cinco conceptos para pensar la educación contemporánea. Kapelusz.

Giddens, A. (1991). Las nuevas reglas del método sociológico. Amorrortu editores. (Para contextualizar el pensamiento sociológico de la época).

Bourdieu, P. & Passeron, J.C. (2001). La Reproducción. Elementos para una teoría del sistema de enseñanza. Editorial Popular.

Sadovnik, A. R. (Ed.). (2005). Pedagogía, política y poder: Nuevos y viejos debates en la sociología de la educación. Miño y Dávila Editores.

Apple, M. W. (1996). El conocimiento oficial: la educación democrática en una era conservadora. Paidós.