¿Por qué la escuela, una institución diseñada para ser el gran ecualizador de oportunidades, a menudo termina reforzando las desigualdades sociales que pretende combatir? ¿Por qué el éxito académico parece fluir con tanta “naturalidad” para algunos estudiantes, mientras que para otros es una lucha constante, a pesar de su esfuerzo e inteligencia? Para responder a estas preguntas, es imprescindible acudir a la obra de Pierre Bourdieu, uno de los sociólogos más influyentes del siglo XX.

Nacido en una modesta aldea en la Francia rural, Bourdieu experimentó en carne propia el abismo entre su mundo de origen y la cultura elitista de las instituciones académicas parisinas. Esta vivencia fue la chispa que encendió una vida de investigación dedicada a desmantelar los mecanismos invisibles que perpetúan el poder. Su trabajo culminó en la revolucionaria teoría de Bourdieu, un conjunto de herramientas conceptuales para entender la sociedad.

Esta guía completa se sumerge en la teoría de Bourdieu para ofrecer a los docentes un desglose claro de sus ideas fundamentales. Exploraremos su biografía para entender el origen de su pensamiento y definiremos sus conceptos clave: capital cultural, habitus y reproducción social. Analizaremos cómo operan dentro del sistema educativo, veremos sus aplicaciones prácticas en Hispanoamérica, su diálogo con otros teóricos y las críticas a su enfoque. Este es un recorrido esencial para comprender las raíces profundas de la inequidad en nuestras aulas y empezar a imaginar una práctica pedagógica más justa.

Qué vas a encontrar en este artículo

Contexto histórico y biografía de Bourdieu

Para captar la esencia de la teoría de Bourdieu, es vital entender al hombre detrás de ella y el mundo que lo formó. Pierre Bourdieu (1930-2002) no fue un académico aislado; su sociología es una respuesta directa a las contradicciones y tensiones de la sociedad francesa del siglo XX.

Orígenes y formación inicial: el “tránsfuga de clase”

Bourdieu nació en Denguin, un pequeño pueblo en la región de Bearne, al suroeste de Francia. Su padre era un cartero de origen campesino. Este origen humilde marcó de por vida su perspectiva. Fue un “tránsfuga de clase”, un hombre que, a través de su excepcional talento académico, logró ascender al pináculo del sistema intelectual francés, pero que nunca olvidó la distancia cultural y el sentimiento de extrañeza que experimentó en ese viaje.

Su brillantez lo llevó a la prestigiosa Escuela Normal Superior de París, donde estudió filosofía junto a figuras como Jacques Derrida y Michel Foucault. Sin embargo, se sintió profundamente insatisfecho con la filosofía, a la que consideraba demasiado abstracta y desconectada de los problemas sociales reales. Esta insatisfacción lo empujó hacia la antropología y la sociología, disciplinas que le permitían estudiar empíricamente las estructuras de poder.

Evolución de su pensamiento sociológico: de Argelia a Francia

Un momento decisivo en su carrera fue su servicio militar en Argelia a finales de la década de 1950, durante la guerra de independencia. Allí realizó un profundo trabajo de campo etnográfico, estudiando la sociedad cabila. Esta experiencia fue fundamental porque le permitió observar en directo el choque entre una economía y una cultura tradicionales y las imposiciones del colonialismo francés. Le dio las herramientas para pensar en cómo las estructuras económicas y simbólicas (el honor, el prestigio) se entrelazan para organizar la vida social.

A su regreso a Francia, aplicó esta mirada “etnográfica” a su propia sociedad. Empezó a estudiar el sistema educativo, el mundo del arte, la literatura y la alta cultura, no como esferas de puro mérito y talento, sino como “campos” de lucha donde diferentes actores competían por el poder y el reconocimiento.

Sus obras más influyentes sobre educación, Los herederos (1964) y La Reproducción (1970), escritas con Jean-Claude Passeron, fueron demoledoras. En ellas, argumentaba que el sistema educativo francés, lejos de promover la movilidad social, era uno de los mecanismos más eficaces para la reproducción social, es decir, para asegurar que los hijos de las clases dominantes heredaran las posiciones de privilegio de sus padres.

Fundamentos teóricos: capital cultural y habitus

Para desmantelar el mito de la escuela como un espacio de oportunidades iguales, Bourdieu desarrolló un arsenal de conceptos interconectados. Los más importantes para entender su visión de la educación son el capital cultural y el habitus.

Definición y formas del capital cultural

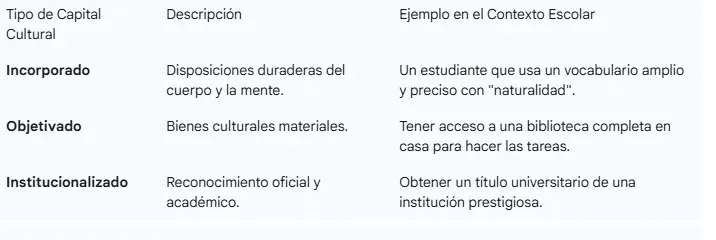

Bourdieu amplió la noción marxista de capital (limitada a lo económico) para explicar cómo se acumula y transmite el poder en la sociedad. Argumentó que existen diferentes tipos de capital, y que el capital cultural es tan o más importante que el dinero para tener éxito en ciertos campos, especialmente en el educativo. Definió tres formas de capital cultural:

Capital Cultural Incorporado: Es la forma más personal de capital. Se refiere a los conocimientos, habilidades, valores y disposiciones que una persona “incorpora” a lo largo de su vida, principalmente a través de la socialización primaria y secundaria. Incluye la forma de hablar, los modales, el gusto por el arte, la familiaridad con la música clásica o la literatura. Es un capital que no se puede transmitir instantáneamente como el dinero; requiere tiempo y un entorno familiar que lo cultive desde la infancia. Es, en esencia, parte de lo que somos.

Capital Cultural Objetivado: Se trata de los bienes culturales materiales que una familia puede poseer. Incluye libros, cuadros, instrumentos musicales, enciclopedias, etc. Tener acceso a estos objetos no garantiza la posesión del capital incorporado (se pueden tener muchos libros y no leerlos), pero sí crea un ambiente propicio para su adquisición. Un hogar lleno de libros fomenta la lectura y familiariza al niño con el valor de la cultura escrita, uno de los saberes previos más valorados por la escuela.

Capital Cultural Institucionalizado: Esta es la forma que adopta el capital cultural cuando es reconocido y certificado oficialmente por una institución, principalmente la escuela. Los títulos, diplomas y certificados son capital cultural institucionalizado. La escuela toma el capital cultural que los estudiantes traen de sus hogares, lo evalúa y lo convierte en una credencial con valor en el mercado laboral y social. Este proceso de certificación es crucial, ya que legitima las diferencias culturales, convirtiéndolas en diferencias de mérito académico.

Habitus y su rol en la reproducción social

Si el capital cultural es la “riqueza” que uno posee, el habitus es el sistema de reglas internas, la “sensación de juego” que nos dice cómo usar esa riqueza. El habitus es uno de los conceptos más complejos y centrales de la teoría de Bourdieu.

Se define como un sistema de disposiciones duraderas y transferibles, una especie de gramática generadora de prácticas. En términos más sencillos:

Es estructurado: El habitus se forma a partir de las condiciones sociales en las que crecemos. Nuestra clase social, nuestra familia y nuestra educación temprana estructuran nuestro habitus.

Es estructurante: Una vez formado, el habitus estructura nuestras percepciones, pensamientos y acciones. Guía nuestras elecciones de manera inconsciente, desde la comida que nos gusta hasta la carrera que elegimos, haciéndolas parecer “naturales” o de “sentido común”.

Un estudiante con un habitus de clase media-alta, formado en un entorno rico en capital cultural, se sentirá “como pez en el agua” en la escuela. Las reglas del juego escolar (cómo hablar con un profesor, cómo escribir un ensayo, cómo debatir) le parecerán obvias. Por el contrario, un estudiante cuyo habitus se formó en un entorno de clase trabajadora, con diferentes valores y formas de comunicación, percibirá la cultura escolar como un campo ajeno y hostil. Sus acciones, guiadas por su habitus, pueden ser malinterpretadas por los docentes como falta de interés o de capacidad.

Así, el habitus asegura la reproducción social de una manera muy sutil: no a través de una coerción externa, sino haciendo que los individuos deseen y elijan aquello para lo que sus condiciones de origen ya los han preparado, perpetuando así su posición en la estructura social.

Capital cultural y desigualdad en la educación

Armado con los conceptos de capital cultural y habitus, Bourdieu desvela que la escuela como institución social no es un árbitro imparcial del mérito. En cambio, es un campo donde la cultura de las clases dominantes se impone como la única cultura legítima, en un proceso que él denominó violencia simbólica.

Mecanismos de reproducción en el sistema escolar

La desigualdad no se produce de manera abierta o intencionada, sino a través de mecanismos profundamente arraigados en el funcionamiento cotidiano de la escuela.

La Valoración del Capital Cultural Dominante: El currículum escolar no es una selección neutral del conocimiento universal. Es una selección arbitraria que privilegia ciertos saberes, gustos y formas de expresión: la literatura canónica, la historia oficial, el lenguaje formal, el pensamiento abstracto. Este arbitrario cultural coincide casualmente con el capital cultural de las clases altas. Por lo tanto, un “buen estudiante” no es necesariamente el más inteligente, sino aquel cuyo capital cultural incorporado se alinea mejor con el que la escuela exige.

El Currículum Oculto: Más allá de las materias, la escuela enseña un currículum oculto: un conjunto de normas y expectativas no escritas. La “facilidad”, la “distinción”, la “confianza” con la que un estudiante se desenvuelve son evaluadas positivamente por los docentes. Estas cualidades no se aprenden en los libros; son producto de un habitus cultivado desde la cuna. Un estudiante que necesita esforzarse visiblemente para adquirir ese capital es a menudo penalizado, mientras que aquel que lo posee “naturalmente” es recompensado.

La Violencia Simbólica: Este es un concepto clave. La violencia simbólica es una forma de coacción que se ejerce con la complicidad de quien la sufre. En la escuela, ocurre cuando se impone la cultura dominante como la única válida, llevando a los estudiantes de otras clases a reconocer la legitimidad de esa cultura y, al mismo tiempo, a devaluar la suya propia. Al internalizar su “fracaso” como una carencia personal (“no soy lo suficientemente inteligente”) en lugar de verlo como el resultado de un desajuste entre su capital cultural y el de la escuela, los estudiantes se convierten en cómplices de su propia exclusión.

Impacto en la movilidad social y el rendimiento académico

Las consecuencias de estos mecanismos son profundas y duraderas, afectando las trayectorias escolares y vitales de los individuos.

Rendimiento y Evaluación: La evaluación escolar mide, en gran medida, el capital cultural heredado. Un ensayo bien escrito, una respuesta elocuente o la familiaridad con referencias culturales específicas son recompensados con buenas notas. Esto crea un círculo vicioso: los estudiantes con más capital cultural obtienen mejores resultados, lo que les da acceso a mejores oportunidades educativas (grupos avanzados, escuelas de élite), donde acumulan aún más capital.

Motivación y Autoexclusión: El rol de la motivación en el aprendizaje está directamente ligado al habitus. Cuando un estudiante siente que el juego está “amañado”, que las reglas no están hechas para él, es probable que se desvincule. La autoexclusión es el proceso por el cual los estudiantes de clases populares ajustan sus aspiraciones a las posibilidades objetivas que perciben. Deciden “realistamente” que la universidad “no es para ellos”, no porque no tengan la capacidad, sino porque su habitus les dice que no pertenecen a ese mundo.

La Ilusión de la Meritocracia: Al final, la teoría de Bourdieu argumenta que la función principal de la escuela en una sociedad desigual es ocultar la transmisión de privilegios bajo el velo de la meritocracia. Al convertir el capital cultural heredado en “mérito” académico a través de los títulos (capital institucionalizado), el sistema justifica las desigualdades sociales, haciéndolas parecer el resultado justo de talentos y esfuerzos individuales.

Aplicaciones prácticas en entornos educativos

Aunque la teoría de Bourdieu nació del análisis del sistema francés, sus herramientas conceptuales son universalmente aplicables y han demostrado ser extremadamente útiles para analizar las realidades educativas en Hispanoamérica.

Implementación histórica: la evidencia en Francia

Los estudios empíricos de Bourdieu y Passeron en los años 60 fueron pioneros. Utilizando encuestas y estadísticas a gran escala, demostraron con datos contundentes la fuerte correlación entre el origen social de los estudiantes universitarios y su campo de estudio. Descubrieron, por ejemplo, que las facultades de mayor prestigio (como Medicina o Derecho) estaban abrumadoramente pobladas por hijos de las clases altas, mientras que los hijos de obreros y agricultores, si llegaban a la universidad, se concentraban en carreras de menor prestigio. Demostraron que, a igual nivel de inteligencia (medido por el rendimiento en la escuela primaria), un estudiante de clase alta tenía muchas más probabilidades de alcanzar la educación superior que uno de clase baja. Esta evidencia fue un golpe devastador para la retórica republicana de la “igualdad de oportunidades”.

Adaptaciones en Hispanoamérica y contextos modernos

Hispanoamérica, con su profunda estratificación social y sus sistemas educativos segmentados, es un terreno fértil para la aplicación de la teoría de Bourdieu.

Análisis de las Brechas Educativas: En países como México o Chile, la brecha entre la educación pública y la privada es abismal. La teoría de Bourdieu permite analizar esta brecha no solo en términos de recursos económicos, sino como un circuito diferenciado de acumulación de capital cultural. Las escuelas de élite no solo ofrecen mejores infraestructuras; socializan a sus estudiantes en un habitus dominante y les otorgan un capital cultural y social (red de contactos) que les abrirá las puertas del poder. Este marco es fundamental para entender las brechas educativas en México y la persistente desigualdad en el sistema educativo chileno.

Políticas de Equidad y Acción Afirmativa: Muchas universidades en la región han implementado programas de cuotas o de acceso especial para estudiantes de contextos desfavorecidos. La teoría de Bourdieu ayuda a entender por qué estas políticas, aunque necesarias, a menudo son insuficientes. No basta con asegurar el acceso; es crucial implementar programas de acompañamiento que ayuden a estos estudiantes a adquirir el capital cultural y el habitus necesarios para navegar con éxito un entorno académico que les es ajeno. Se trata de trabajar por una equidad educativa real, no solo formal.

La Dimensión Digital del Capital Cultural: En el siglo XXI, el capital cultural también tiene una dimensión digital. El acceso a la tecnología es el “capital objetivado”, pero la habilidad para usarla críticamente (distinguir fuentes, programar, crear contenido de calidad) es el “capital incorporado”. La brecha digital reproduce las viejas desigualdades de una nueva forma, y la teoría de Bourdieu nos proporciona el lenguaje para analizarla y combatirla.

Influencia y legado en la pedagogía contemporánea

El trabajo de Bourdieu ha dejado una marca indeleble en las ciencias sociales y, especialmente, en la sociología de la educación. Su enfoque crítico obligó a generaciones de investigadores y educadores a cuestionar las narrativas oficiales sobre la meritocracia y a buscar las raíces sociales de la desigualdad escolar.

Impacto en teóricos posteriores

La teoría de Bourdieu no existe en el vacío; dialoga, complementa y a veces choca con las de otros pensadores clave, lo que lo posiciona como una de las figuras centrales entre los autores en pedagogía del siglo XX.

Comparación con Basil Bernstein: Bourdieu y Bernstein son dos pilares de la sociología crítica de la educación. Mientras que la teoría de Bernstein se centra en el lenguaje (códigos restringido y elaborado) como mecanismo principal de reproducción, la teoría de Bourdieu ofrece un marco más amplio con el concepto de capital cultural, que incluye el lenguaje pero también los modales, el gusto y los bienes materiales. Se puede decir que el “código elaborado” de Bernstein es una manifestación clave del “capital cultural incorporado” de Bourdieu. Ambos llegaron a conclusiones similares: la escuela valora y recompensa los códigos y capitales de las clases dominantes.

Diálogo con Paulo Freire y la Pedagogía Crítica: Al igual que Freire, Bourdieu veía la educación como un acto político. El concepto de “violencia simbólica” de Bourdieu resuena fuertemente con la “educación bancaria” de Freire, donde el conocimiento se impone a los estudiantes, negando sus propias culturas y saberes. La pedagogía crítica, impulsada por pensadores como Henry Giroux y Michael Apple, se ha nutrido enormemente de las herramientas de Bourdieu para analizar cómo las escuelas pueden ser espacios de resistencia y transformación, en lugar de solo de reproducción.

Relevancia actual en desafíos globales

Lejos de ser una teoría anclada en el pasado, la teoría de Bourdieu sigue siendo una herramienta vital para entender los desafíos actuales.

Políticas de Inclusión: Nos recuerda que la verdadera educación inclusiva no se trata solo de integrar a estudiantes con discapacidades, sino de reconocer y valorar la diversidad de capitales culturales que todos los estudiantes traen al aula. Exige una reflexión profunda sobre qué conocimientos y habilidades consideramos valiosos y por qué.

Globalización y Educación Superior: En un mundo globalizado, el capital cultural institucionalizado (títulos de universidades de élite) se ha vuelto aún más poderoso. La teoría de Bourdieu ayuda a analizar el mercado global de la educación superior como un campo de lucha donde las universidades compiten por el prestigio y los estudiantes invierten en capital cultural con la esperanza de obtener ventajas en el mercado laboral global.

Formación de Estudiantes Críticos: Quizás el legado más importante de Bourdieu para los docentes es la necesidad de formar estudiantes críticos. Esto implica no solo enseñarles el capital cultural dominante para que puedan tener éxito, sino también darles las herramientas para que entiendan las reglas del juego social, para que puedan cuestionar la arbitrariedad de esas reglas y, en última instancia, para que puedan luchar por cambiarlas.

Críticas y limitaciones de su enfoque

A pesar de su innegable poder explicativo, la teoría de Bourdieu no está exenta de críticas. Un análisis equilibrado requiere reconocer sus posibles puntos ciegos y las áreas donde su modelo puede resultar insuficiente.

Análisis de debilidades históricas

Determinismo y falta de agencia: La crítica más persistente es que su teoría es demasiado determinista. Conceptos como habitus y reproducción social pueden dar la impresión de que los individuos son meros productos de sus estructuras sociales, sin capacidad para el cambio o la resistencia. Los críticos argumentan que Bourdieu subestima la capacidad de las personas para reflexionar sobre sus condiciones y actuar de manera creativa para transformar sus vidas. Aunque Bourdieu insistió en que el habitus también permite la improvisación, su marco teórico a menudo parece un círculo cerrado del que es difícil escapar.

Modelo de clase rígido: Su teoría se basa en un modelo de clases sociales (dominante vs. dominada) que, si bien era potente para la Francia de su tiempo, puede ser demasiado simplista para las sociedades contemporáneas, más fluidas y fragmentadas. No siempre explica adecuadamente la movilidad social ascendente que, aunque limitada, existe.

Insuficiente atención al género y la raza: Si bien su enfoque en la clase fue revolucionario, la teoría de Bourdieu ha sido criticada por no integrar sistemáticamente el género y la raza como ejes fundamentales de la desigualdad. Críticas feministas y antirracistas han señalado que el capital cultural y el habitus también están marcados por el género y la etnia, y que la experiencia de la desigualdad es diferente para una mujer de clase trabajadora que para un hombre de la misma clase.

Sugerencias para adaptaciones contemporáneas

Para que la teoría de Bourdieu siga siendo relevante, es necesario enriquecerla con perspectivas del siglo XXI.

Combinar con teorías de la resistencia: En lugar de ver la escuela solo como un lugar de reproducción, se pueden utilizar las herramientas de Bourdieu para identificar espacios de “contra-hegemonía” o resistencia, donde los estudiantes y docentes desafían la cultura dominante y validan otras formas de capital cultural.

Aplicar un enfoque interseccional: Una lectura moderna debe analizar cómo el capital cultural interactúa con el género, la raza, la sexualidad y la capacidad. Esto permite una comprensión mucho más rica y precisa de las múltiples capas de privilegio y opresión que operan en el aula y una mejor atención a la diversidad cultural.

Revalorizar la agencia docente: Los docentes no son meros “reproductores”. Tienen la capacidad de convertirse en “intelectuales transformadores” (un término de Henry Giroux). Pueden diseñar conscientemente pedagogías que reconozcan los capitales culturales de sus estudiantes y los utilicen como un puente hacia el conocimiento académico, en lugar de tratarlos como déficits.

Recursos para el docente: aplicando la teoría de Bourdieu en el aula

La teoría de Bourdieu puede parecer abstracta, pero tiene implicaciones muy concretas para la práctica docente. El objetivo no es eliminar el capital cultural que la escuela valora, sino hacer que las reglas del juego sean explícitas y dar a todos los estudiantes la oportunidad de adquirirlo.

1. Hacer visible lo invisible: el metaconocimiento

Enseñar las “reglas del juego”: Hable explícitamente con sus estudiantes sobre qué es un ensayo académico, cómo se estructura un argumento, cuál es el registro de lenguaje esperado. No asuma que estas cosas son obvias. Convierta el currículum oculto en currículum explícito.

Análisis del capital cultural: Realice actividades donde los estudiantes analicen críticamente qué se considera “alta cultura” y por qué. Cuestionen el canon literario o artístico. ¿Quién decide qué es “buen” arte o “buena” música?

2. Validar y conectar con los capitales de los estudiantes

Fondos de Conocimiento: Utilice la metodología de los “fondos de conocimiento” (desarrollada por Luis Moll) para investigar y documentar las habilidades y saberes que existen en los hogares y comunidades de sus estudiantes. Luego, diseñe proyectos que conecten estos saberes con el currículum.

Proyectos Culturales Comunitarios: Involucre a las familias para que compartan sus tradiciones, historias y habilidades. Esto no solo enriquece el aprendizaje, sino que también envía un poderoso mensaje de que el capital cultural de la comunidad es valioso. Fomentar la participación familiar es clave.

3. Diversificar la pedagogía y la evaluación

Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA): Adopte los principios del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) para ofrecer múltiples formas de representación de la información, múltiples formas de acción y expresión, y múltiples formas de implicación.

Evaluación Auténtica: Vaya más allá de los exámenes tradicionales. Utilice la evaluación auténtica con portafolios, proyectos, presentaciones y simulaciones que permitan a los estudiantes demostrar sus competencias de diversas maneras, minimizando el sesgo del capital cultural.

Fomentar la autonomía: Cree un ambiente de aprendizaje que promueva estrategias para fomentar la autonomía, permitiendo que los estudiantes tomen decisiones sobre su aprendizaje y se apropien de él.

La teoría de Bourdieu nos ofrece una de las explicaciones más lúcidas y, a la vez, más inquietantes sobre el funcionamiento de la educación en las sociedades modernas. Su obra es un antídoto contra la ingenuidad pedagógica y la retórica simplista de la meritocracia. Nos obliga a reconocer que la escuela no es un espacio neutral, sino un campo de fuerzas sociales donde se lucha por la legitimidad y el reconocimiento.

Sus conceptos de capital cultural y habitus nos proporcionan un lenguaje preciso para nombrar las desigualdades sutiles que observamos a diario en nuestras aulas: la “facilidad” de unos y la “dificultad” de otros, la confianza y la inseguridad, la pertenencia y la alienación. Nos revela que detrás de estas diferencias individuales se esconden estructuras sociales profundamente arraigadas.

Para los educadores en Hispanoamérica, la teoría de Bourdieu es una herramienta indispensable. En una región donde el origen social sigue siendo un predictor tan poderoso del destino educativo, sus ideas nos invitan a adoptar una postura de pensamiento crítico y a cuestionar nuestro propio rol. ¿Somos meros transmisores de un arbitrario cultural que beneficia a unos pocos, o podemos ser agentes que desvelen las reglas del juego y equipen a todos los estudiantes para jugarlo, e incluso para cambiarlo?

El legado de Pierre Bourdieu no es un mensaje de desesperanza determinista, sino un desafío radical. Es una llamada a la lucidez y a la responsabilidad, a trabajar por una escuela que, en lugar de reproducir la desigualdad, se dedique activamente a desmantelarla.

Glosario

Capital Cultural: Conjunto de recursos culturales (conocimientos, habilidades, bienes, títulos) que una persona posee y que le otorgan ventajas en la sociedad.

Habitus: Sistema de disposiciones o esquemas de percepción y acción interiorizados por los individuos a través de su experiencia social. Funciona como una “sensación de juego” que guía el comportamiento de forma inconsciente.

Campo: Un espacio social estructurado de lucha (como el campo educativo, el artístico o el político) donde los agentes compiten por el capital específico de ese espacio.

Reproducción Social: Proceso mediante el cual las estructuras y desigualdades sociales se perpetúan de una generación a otra. Bourdieu sostiene que la escuela es una institución clave en este proceso.

Violencia Simbólica: Forma de poder que se ejerce sobre un actor social con su complicidad. Ocurre cuando se impone una visión del mundo (por ejemplo, la cultura dominante) como legítima, llevando a los dominados a percibir su propia cultura como inferior.

Preguntas Frecuentes (FAQ)

1. ¿La teoría de Bourdieu significa que el esfuerzo individual no importa en la escuela? No exactamente. Bourdieu no niega la importancia del esfuerzo, pero argumenta que el “rendimiento” de ese esfuerzo es mucho mayor para un estudiante que ya posee el capital cultural y el habitus que la escuela valora. Para ellos, el éxito requiere un esfuerzo que se siente natural, mientras que para otros, el mismo nivel de éxito exige un esfuerzo hercúleo para superar la brecha cultural.

2. ¿Es el capital cultural lo mismo que ser “culto”? No en el sentido tradicional. Para Bourdieu, todos tienen cultura. El “capital cultural” se refiere específicamente a la cultura de las clases dominantes, aquella que el sistema educativo y otras instituciones de poder reconocen como legítima y valiosa. Tener mucho conocimiento sobre mecánica automotriz o sobre música popular es tener cultura, pero no necesariamente es “capital cultural” en el sentido de Bourdieu, porque la escuela no suele valorarlo.

3. ¿Cómo puede un docente luchar contra la reproducción social en su propia aula? Un docente puede empezar por hacer explícitas las reglas del juego académico, validar los conocimientos y las culturas que los estudiantes traen de sus hogares, diversificar sus métodos de enseñanza y evaluación para no depender exclusivamente de las formas de expresión de la cultura dominante, y fomentar un análisis crítico sobre por qué ciertos conocimientos son más valorados que otros.

4. ¿La teoría de Bourdieu se aplica a las escuelas técnicas o vocacionales? Sí. Aunque estas escuelas pueden valorar formas de conocimiento más práctico, también operan como campos con sus propias jerarquías. Existe un “capital cultural técnico” (ciertas habilidades, lenguajes y disposiciones) y un habitus que se alinea mejor con esas demandas. Además, estas escuelas suelen ocupar una posición dominada dentro del campo educativo general en comparación con las escuelas académicas que conducen a la universidad.

5. ¿Qué diferencia hay entre el “capital cultural” de Bourdieu y el “código elaborado” de Bernstein? Son conceptos muy cercanos y complementarios. El “código elaborado” de Bernstein (un lenguaje explícito, descontextualizado y gramaticalmente complejo) puede ser visto como la dimensión lingüística del “capital cultural incorporado” de Bourdieu. La teoría de Bourdieu es más amplia, ya que el capital cultural incluye no solo el lenguaje, sino también los modales, los gustos, los conocimientos artísticos, los bienes materiales (libros) y los títulos.

Bibliografía

Bourdieu, P. & Passeron, J.C. (2003). Los herederos: los estudiantes y la cultura. Siglo XXI Editores.

Bourdieu, P. & Passeron, J.C. (2001). La Reproducción. Elementos para una teoría del sistema de enseñanza. Editorial Popular.

Bourdieu, P. (2007). El sentido práctico. Siglo XXI Editores.

Bourdieu, P. (1988). La distinción: Criterios y bases sociales del gusto. Taurus.

Bourdieu, P. (1997). “Las formas del capital”. En Poder, derecho y clases sociales. Desclée de Brouwer.

Gutiérrez, A. (1994). Pierre Bourdieu: Las prácticas sociales. Centro Editor de América Latina.

Naishtat, F., et al. (Comps.). (2006). Diálogos con Pierre Bourdieu: La sociología como crítica social. Gedisa.

Baranger, D. (2004). Epistemología y metodología en la obra de Pierre Bourdieu. Prometeo Libros.