Cada 25 de Mayo recordamos la Revolución de Mayo, un momento clave en nuestra historia. Hablamos de la Primera Junta, de French y Beruti, del Cabildo. Pero, ¿cómo era la vida de la gente común en esa Buenos Aires de 1810? ¿Quiénes caminaban esas calles de tierra? Entender los oficios coloniales nos ayuda a imaginar esa vida cotidiana en Buenos Aires y a darle más sentido a la fecha patria.

La Buenos Aires de principios del siglo XIX era muy distinta a la actual. Calles angostas, pocas construcciones importantes más allá del centro, y una vida que dependía mucho del trabajo manual y los servicios básicos ofrecidos persona a persona. No había agua corriente, ni luz eléctrica, ni supermercados. La gente dependía de los vendedores y artesanos para casi todo. Estos trabajos, estos oficios coloniales, eran el motor de la ciudad.

Este artículo te invita a conocer algunos de esos trabajos. Vamos a ver quiénes eran los aguateros, los lecheros, los vendedores ambulantes que llenaban las calles con sus pregones, los faroleros que traían la luz a la noche y otros artesanos que sostenían la vida diaria. Además, te daremos ideas para llevar estos personajes a la escuela que pueden ayudar a hacer la historia mucho más real y entretenida para los chicos, especialmente a través de la dramatización.

Qué vas a encontrar en este artículo

Buenos Aires Alrededor de 1810

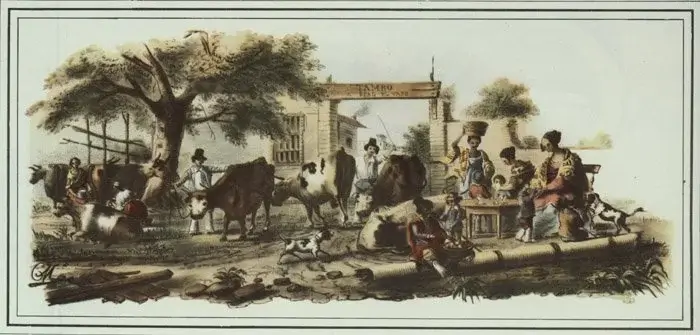

Imaginá una ciudad con calles de tierra, a menudo embarradas. Las casas eran bajas, muchas de adobe. El transporte principal era a caballo, en carreta o a pie. El río, el gran Río de la Plata, era fundamental no solo para el comercio, sino también para tareas diarias como lavar la ropa.

En este escenario, los oficios coloniales definían el ritmo de la vida cotidiana en Buenos Aires. El día empezaba temprano y muchas actividades dependían de la luz solar. La falta de servicios modernos hacía que ciertos trabajos fueran absolutamente esenciales. No eran trabajos glamorosos, pero sin ellos, la ciudad no funcionaba. Muchos de estos oficios coloniales eran realizados por criollos de clases bajas, inmigrantes y también por personas esclavizadas, cuya labor era fundamental, pero a menudo invisible en los relatos históricos.

Los Protagonistas del Día a Día: Los Oficios Coloniales

Vamos a conocer a algunos de los personajes que podrías haber cruzado en una caminata por la Buenos Aires de 1810.

El Aguatero: Quizás uno de los oficios coloniales más emblemáticos. Como no existía el agua corriente, alguien tenía que llevarla a las casas. Ese era el aguatero. Generalmente se movía en una carreta tirada por bueyes o caballos, con un gran tonel de madera. Iba hasta el río, llenaba el tonel (a veces el agua no era de la mejor calidad) y luego recorría la ciudad vendiendo el agua por baldes. Su trabajo era pesado y fundamental. Las familias compraban el agua para beber, cocinar y limpiar. El paso lento de la carreta y el grito del aguatero anunciando su llegada eran sonidos típicos de la ciudad. Imaginen el esfuerzo físico, bajo el sol o la lluvia, para asegurar que todos tuvieran agua. Era un trabajo humilde pero vital. Este era uno de los oficios coloniales más físicamente demandantes, pero también de los más respetados por su importancia vital. Sin él, las familias no tenían acceso a agua limpia.

El Lechero: Otro personaje madrugador. Montado a caballo, con grandes tarros de lata a los costados de su montura, el lechero repartía la leche fresca casa por casa. Salía del campo o de las afueras de la ciudad antes del amanecer para llegar con la leche recién ordeñada. La conservación era un problema, así que la entrega debía ser rápida. Golpeaba las manos o gritaba para anunciar su llegada y las señoras o el personal de servicio salían con sus jarras para comprar la leche del día. Era otro de los oficios coloniales esenciales para la alimentación diaria, especialmente de los niños.

Los Vendedores Ambulantes y sus Pregones: Las calles de la Buenos Aires colonial resonaban con los cantos y gritos de los vendedores ambulantes. Ofrecían de todo, caminando o con pequeños carros. Eran una parte fundamental de la vida cotidiana en Buenos Aires. Cada uno tenía su “pregón”, una frase o canción corta para anunciar su producto. Estos pregones son geniales para las actividades escolares.

- La Velera o Velero: Vendían velas de sebo, imprescindibles para iluminar las casas al caer la noche. Su pregón podía ser: “¡Velas y velitas para alumbrar las casitas! ¡Velas y velones para alumbrar los salones!”. La calidad de la vela dependía de la grasa usada, y eran un gasto importante para las familias.

- El Escobero: Ofrecía escobas hechas con ramas o paja, y plumeros. Eran necesarios para mantener la limpieza (difícil en calles de tierra). Gritaban algo como: “¡Escobas, escobitas para limpiar las casitas!”.

- La Pastelera / Mazamorrera: Muchas mujeres se dedicaban a preparar y vender comida casera por la calle. Empanadas calientes, pasteles dulces, y la famosa mazamorra (un postre a base de maíz blanco, leche y azúcar). Sus pregones eran muy populares, como el clásico: “¡Mazamorra caliente para las viejas sin dientes! ¡Mazamorra dorada para la niña mimada!”. Estos oficios coloniales daban sabor a la ciudad.

- El Empanadero/a: Similar a la pastelera, se especializaba en empanadas, un clásico criollo. Recorrían las calles con su canasta ofreciendo “¡Empanadas calientes para todos los valientes!”.

- El Farolero: Al atardecer, aparecía el farolero. Su trabajo era encender los pocos faroles de aceite que iluminaban algunas esquinas de la ciudad. Cargaba una escalera larga, un recipiente con aceite y herramientas para limpiar las mechas. Iba de farol en farol, subía, limpiaba el vidrio, rellenaba el depósito de aceite y encendía la llama. Al amanecer, hacía el recorrido inverso para apagarlos. Era un trabajo importante para la seguridad y para extender un poco la vida social después del anochecer. Este es otro de los oficios coloniales que dependía del ciclo del día.

El Sereno: Complementario al farolero, el sereno era el vigilante nocturno. Recorría las calles oscuras con un farol en mano y, a veces, un chuzo (una especie de lanza corta) para defenderse. Su tarea principal era vigilar que no hubiera robos ni disturbios. Además, cantaba la hora y el estado del tiempo (“¡Las doce han dado y sereno!”, de ahí su nombre). Su presencia daba una sensación de seguridad en la noche colonial.

El Sastre: No todos los oficios coloniales se ejercían en la calle. El sastre trabajaba en su taller, confeccionando ropa a medida. La vestimenta era un símbolo de estatus muy importante. Un buen sastre era muy solicitado por las familias más ricas para hacer trajes, vestidos y uniformes. Usaba agujas, hilos, tijeras, cintas métricas y géneros que a menudo llegaban de Europa. También había sastres más modestos que hacían arreglos o ropa para la gente común.

El Zapatero: Similar al sastre, el zapatero trabajaba el cuero en su taller para fabricar y reparar calzado. Los zapatos eran caros y se cuidaban mucho. El zapatero usaba herramientas como leznas (para agujerear el cuero), martillos, tenazas y moldes de madera (hormas). Era un artesano habilidoso, y tener buenos zapatos era esencial, aunque mucha gente humilde andaba descalza o con ojotas muy simples.

El Panadero: El pan era un alimento básico. El panadero trabajaba duro, generalmente de noche o madrugada, amasando grandes cantidades de harina y agua, dando forma a los panes y horneándolos en grandes hornos de barro o ladrillo. El olor a pan recién hecho era otro aroma característico de la Buenos Aires de 1810. Vendían el pan en su local o a través de repartidores.

El Herrero: Un oficio fundamental para la época. El herrero trabajaba el hierro en su fragua, calentándolo al rojo vivo y golpeándolo en el yunque con un martillo pesado. Fabricaba herramientas (para el campo y otros oficios), herraduras para los caballos (importantísimo por el transporte), rejas para las ventanas, bisagras y clavos. Era un trabajo físicamente muy exigente y requería mucha fuerza y habilidad. El sonido del martillo sobre el metal era común cerca de su taller. El herrero era quizás el más técnico de los oficios coloniales, combinando fuerza bruta con precisión artesanal. Sin su trabajo, la ciudad se detenía.

La Lavandera: Lavar la ropa era una tarea ardua, y generalmente la hacían mujeres, muchas de ellas afrodescendientes (libertas o esclavizadas). Cargaban la ropa sucia hasta la orilla del río o algún arroyo cercano. Allí, sobre las piedras, frotaban la ropa con jabón (a menudo hecho en casa) y la enjuagaban en el agua fría. Luego la extendían sobre las rocas o arbustos para que se secara al sol. Era un trabajo agotador, a la intemperie, haga frío o calor.

El Contexto Social de los Oficios

Es importante entender que estos oficios coloniales también reflejaban la jerarquía social de la época. Los artesanos como sastres, zapateros o herreros tenían un taller y cierto reconocimiento. Los vendedores ambulantes y trabajadores como aguateros o lavanderas ocupaban escalones más bajos. Y en la base, realizando muchas de estas tareas (especialmente las más duras o las domésticas), estaban las personas esclavizadas, cuya contribución era enorme pero raramente reconocida. Las mujeres también participaban activamente, sobre todo en la venta de comida, el lavado de ropa o ayudando en talleres familiares.

¿Y la Revolución de Mayo?

Mientras French y Beruti repartían escarapelas y en el Cabildo se debatía el futuro, toda esta gente seguía con su vida cotidiana. El aguatero seguía repartiendo agua, la mazamorrera ofrecía su pregón, el herrero golpeaba el yunque. La Revolución no cambió sus vidas de un día para el otro.

Sin embargo, fueron estas personas comunes, con sus oficios coloniales, las que formaban el tejido social sobre el cual se construyó el movimiento revolucionario. Eran los habitantes de la ciudad, los que escuchaban las noticias, los que comentaban los sucesos, los que sentían los efectos de las decisiones políticas y económicas. Recordar sus trabajos y su día a día nos ayuda a entender que la historia no la hacen solo los próceres, sino también la gente común que la vive.

Ideas para la Escuela: Revolución de Mayo

Conectar a los chicos con la historia a través de los oficios coloniales puede ser muy efectivo. Acá van algunas ideas, con énfasis en la dramatización:

El Desfile de los Pregones:

- Qué hacer: Cada alumno o grupo elige un vendedor ambulante (velero, escobero, mazamorrera, etc.). Investigan o inventan un pregón corto y pegadizo. Crean un elemento simple que represente su producto (velas de cartulina, escobas pequeñas, potes de mazamorra vacíos).

- Cómo hacerlo: Organizar un “desfile” por el aula o el patio donde cada uno “vende” su producto cantando su pregón. Se puede filmar o presentar frente a otros grados. Fomenta la expresión oral y la creatividad. Esta actividad permite revivir cómo los oficios coloniales sonaban en las calles, convirtiendo a los alumnos en protagonistas de la historia.

Mi Taller Colonial:

- Qué hacer: Dividir el aula en “estaciones” que representen talleres: Sastrería (telas, agujas de plástico, cintas métricas), Zapatería (cueros de cartulina, cordones, martillos de juguete), Panadería (masa de sal o plastilina, moldes simples), Herrería (bloques para golpear, “herramientas” de cartón).

- Cómo hacerlo: Los chicos rotan por las estaciones y realizan una tarea simbólica del oficio: “coser” un retazo, “clavar” una suela de cartón, “amasar” pan, “forjar” una herramienta. Ayuda a entender el trabajo manual.

Un Día en la Buenos Aires de 1810:

- Qué hacer: Asignar roles variados: aguatero, lechero, farolero, sereno, damas, caballeros, vendedores, lavanderas.

- Cómo hacerlo: Crear pequeñas escenas improvisadas o guionadas: una dama comprando velas, el aguatero ofreciendo agua, el encuentro del farolero y el sereno al anochecer, las lavanderas trabajando junto al “río” (una tela azul en el suelo). Permite explorar las interacciones entre los diferentes oficios coloniales.

Mural de la Vida Colonial:

- Qué hacer: Crear un mural grande que represente una calle de la Buenos Aires colonial.

- Cómo hacerlo: Los alumnos dibujan y pintan los diferentes personajes de los oficios coloniales en acción, las casas, la carreta del aguatero, los faroles. Se puede añadir texto con los pregones o descripciones cortas. Es una actividad colaborativa y visual.

Investigo mi Oficio:

- Qué hacer: Para chicos un poco más grandes (segundo ciclo). Cada alumno elige uno de los oficios coloniales e investiga un poco más: ¿Qué herramientas usaban exactamente? ¿Cuánto les pagaban (si se sabe)? ¿Qué dificultades tenían?

- Cómo hacerlo: Presentan sus hallazgos en una ficha, un dibujo detallado o una breve exposición oral frente a sus compañeros. Fomenta la investigación y la capacidad de síntesis.

Estas actividades escolares ayudan a que los chicos se apropien de la historia, la sientan más cercana y comprendan mejor la vida cotidiana en la Buenos Aires de 1810.

Los oficios coloniales son una ventana fascinante a la vida real de la época de la Revolución de Mayo. Al conocer al aguatero, al lechero, a la vendedora de empanadas o al farolero, no solo aprendemos sobre trabajos que ya no existen, sino que también entendemos mejor cómo era la vida cotidiana en Buenos Aires hacia 1810.

Recordar estos oficios coloniales nos permite poblar las calles de esa ciudad que imaginamos cada 25 de mayo. Nos ayuda a ver más allá de los nombres importantes y a valorar el esfuerzo diario de la gente común que, con su trabajo, también construyó la historia. Usar estas historias y personajes en las actividades escolares puede hacer que la conmemoración sea mucho más significativa y entretenida para los estudiantes.