Miremos un poco hacia atrás, a la Argentina de hace más de un siglo. Un país que crecía, que recibía inmigrantes, donde las ideas de cambio empezaban a circular con fuerza. En ese escenario, un grupo de estudiantes en Córdoba, cansados de una universidad que sentían vieja y desconectada de la realidad, decidieron que era momento de decir basta. Ese fue el inicio de la reforma universitaria de 1918, un sacudón tremendo que no solo cambió para siempre las universidades argentinas, sino que dejó una huella profunda en toda América Latina.

Para vos, que estás en el aula día a día, conocer el Grito de Córdoba y lo que significó la reforma universitaria es más que una lección de historia; es entender las raíces de muchos de los debates educativos que tenemos hoy y los valores de participación que intentamos transmitir.

Qué vas a encontrar en este artículo

El Clima de Época: ¿Cómo eran las Universidades Argentinas antes de 1918?

Para entender la magnitud de la reforma universitaria de 1918, primero necesitamos pintar un cuadro de cómo eran las universidades argentinas en las primeras décadas del siglo XX. Imaginemos instituciones anquilosadas, con estructuras que venían casi sin cambios desde la época colonial. El acceso era sumamente restringido, un privilegio para las élites económicas y sociales. Los planes de estudio eran dogmáticos, basados en la repetición y con poca o nula conexión con los avances científicos y las problemáticas sociales del país.

Las cátedras eran, en muchos casos, vitalicias. Esto significaba que un profesor obtenía su puesto y lo mantenía de por vida, sin importar su actualización, su capacidad pedagógica o si sus conocimientos seguían siendo relevantes. Esta situación fomentaba un ambiente de escasa renovación académica y, en muchos casos, de favoritismo y nepotismo. No existía una verdadera carrera docente basada en el mérito y la competencia académica.

La participación estudiantil en el gobierno de la universidad era inexistente. Los alumnos eran meros receptores de conocimiento, sin voz ni voto en las decisiones que afectaban su formación y el rumbo de la institución. La universidad se percibía como una torre de marfil, aislada de la sociedad y sus necesidades, formando profesionales para un círculo reducido, sin un compromiso real con el desarrollo del país. El famoso “Grito de Córdoba” nacería como una reacción visceral contra este estado de cosas. La juventud universitaria de la época, influenciada por vientos de cambio que soplaban en el mundo y en Argentina (pensemos en la llegada al poder de Hipólito Yrigoyen en 1916, representando a las clases medias emergentes), comenzó a sentir que ese modelo universitario ya no era sostenible ni deseable.

El Estallido: El Grito de Córdoba y las Demandas Estudiantiles

El epicentro de esta transformación fue la Universidad Nacional de Córdoba, una de las más antiguas y prestigiosas de América. A principios de 1918, una serie de conflictos, inicialmente por cuestiones administrativas como el cierre del Internado del Hospital de Clínicas, encendieron la mecha. Los estudiantes, liderados por figuras que luego serían emblemáticas, comenzaron a organizarse, a debatir y a formular un pliego de reclamos que iba mucho más allá de lo coyuntural.

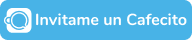

El 15 de junio de 1918 es la fecha simbólica. Ese día, los estudiantes irrumpieron en la elección del rector, desconociendo el proceso viciado y proclamando la huelga general. Fue el punto de no retorno. Poco después, se difundiría el célebre “Manifiesto Liminar”, redactado principalmente por Deodoro Roca, un texto vibrante que se convirtió en la proclama fundamental de la reforma universitaria. Este manifiesto, dirigido “a los hombres libres de Sud América”, denunciaba el “régimen anacrónico y autoritario” de las universidades y proclamaba el derecho de los estudiantes a participar en su gobierno y a recibir una educación moderna y científica.

Las demandas centrales de la reforma universitaria de 1918 eran claras y revolucionarias para la época:

- Autonomía Universitaria: Que las universidades tuvieran la capacidad de gobernarse a sí mismas, sin injerencia directa del poder político de turno. Esto implicaba autonomía académica, financiera y administrativa.

- Cogobierno: La participación de los estudiantes, junto con docentes y graduados, en la dirección de las universidades. Este era quizás el postulado más audaz y democrático.

- Periodicidad de las Cátedras: Que los cargos docentes se obtuvieran por concurso público de antecedentes y oposición, y que tuvieran una duración limitada, sujeta a renovación. Se buscaba así terminar con las cátedras vitalicias y fomentar la excelencia académica.

- Asistencia Libre: Que los estudiantes no estuvieran obligados a una asistencia rígida a clases, permitiéndoles organizar sus tiempos de estudio y trabajo.

- Extensión Universitaria: Que la universidad se abriera a la sociedad, difundiendo el conocimiento y la cultura más allá de sus claustros, y comprometiéndose con los problemas populares.

- Libertad de Cátedra: El derecho de los docentes a enseñar e investigar sin imposiciones dogmáticas.

- Fomento de la Investigación Científica: Impulsar la creación de conocimiento original, superando el modelo de mera reproducción.

- Laicismo: Una educación libre de influencias clericales directas en sus contenidos y gobierno.

El “Grito de Córdoba” no fue solo una protesta local; fue un movimiento con una visión continental, que rápidamente se extendió a otras universidades argentinas y luego a gran parte de América Latina, inspirando reformas similares en Perú, Chile, Uruguay, México y otros países.

Los Pilares de la Reforma Universitaria y su Significado Profundo

Analicemos con un poco más de detalle algunos de los pilares de la reforma universitaria de 1918, porque entender su significado nos permite valorar su trascendencia.

Autonomía Universitaria:

Imaginemos una universidad donde el gobierno de turno pudiera nombrar rectores afines, cambiar planes de estudio por decreto o cerrar carreras por motivos políticos. La autonomía busca blindar a la universidad de esas injerencias, permitiéndole definir sus propias políticas académicas, elegir sus autoridades y administrar sus recursos con independencia. Esto no significa un aislamiento total del Estado (que en Argentina es el principal financiador de las universidades públicas), sino una relación basada en el respeto a la libertad de pensamiento y la misión específica de la universidad. La reforma universitaria entendió que sin autonomía, no hay verdadera libertad académica.Cogobierno Estudiantil:

Este es, quizás, el corazón democrático de la reforma universitaria de 1918. Implicó reconocer a los estudiantes como sujetos activos y con derecho a participar en las decisiones que los afectan directamente. Antes, eran vistos como meros recipientes de conocimiento. Con el cogobierno, pasaron a integrar los consejos directivos y superiores, llevando su voz y perspectiva a los órganos de decisión. Esto transformó la dinámica de poder dentro de las universidades argentinas y fomentó una cultura de participación y responsabilidad cívica entre los jóvenes.Periodicidad y Concursos para las Cátedras:

La idea de que un profesor deba validar periódicamente su idoneidad y que el acceso a la docencia sea a través de concursos transparentes fue revolucionaria. Se oponía al sistema de cátedras vitalicias, muchas veces obtenidas por contactos más que por méritos. Los concursos buscan garantizar que los docentes sean los más capacitados, y la periodicidad asegura que se mantengan actualizados y comprometidos con su labor. Esto impacta directamente en la calidad de la enseñanza que reciben los estudiantes.Extensión Universitaria:

La reforma universitaria concibió a la universidad no como una entidad encerrada en sí misma, sino como una institución al servicio de la sociedad. La extensión universitaria es el brazo que conecta la producción de conocimiento y la actividad cultural de la universidad con las necesidades y demandas del pueblo. A través de cursos, talleres, asistencia técnica, proyectos comunitarios y divulgación científica, la universidad busca devolver a la sociedad parte de lo que recibe de ella. Este principio fortaleció el rol social de las universidades argentinas.Libertad de Cátedra y Fomento de la Investigación:

Estos dos principios están íntimamente ligados. La libertad de cátedra protege al docente de imposiciones ideológicas o dogmáticas, permitiéndole enseñar e investigar con libertad de criterio. A su vez, la reforma universitaria de 1918 impulsó la idea de que la universidad no solo debe transmitir conocimiento, sino también generarlo. Fomentar la investigación científica era clave para modernizar el país y para que las universidades dejaran de ser meras repetidoras de saberes producidos en otros lugares del mundo.

El Legado que Perdura: Impacto de la Reforma en la Educación Argentina y Latinoamericana

El impacto de la reforma universitaria de 1918 fue profundo y duradero. Aunque sus principios no siempre se aplicaron de manera plena y continua (hubo períodos de retroceso, especialmente durante dictaduras militares que intervinieron las universidades), sentaron las bases para la universidad pública, gratuita, laica, autónoma y cogobernada que, con sus matices y desafíos, conocemos hoy en Argentina.

Las universidades argentinas se democratizaron, se abrieron a nuevos sectores sociales y comenzaron un proceso de modernización académica. El “grito de córdoba” se convirtió en un símbolo de la lucha por los derechos estudiantiles y por una educación superior de calidad y comprometida con su entorno.

A nivel latinoamericano, la influencia fue inmensa. Movimientos estudiantiles de todo el continente adoptaron las banderas de la reforma universitaria, adaptándolas a sus contextos nacionales. Conceptos como autonomía y cogobierno se volvieron aspiraciones centrales para las comunidades universitarias de la región.

Hoy, muchos de los debates sobre la universidad pública, su financiamiento, su calidad, su rol social y la participación de sus claustros, tienen sus raíces en las discusiones y conquistas de 1918. La defensa de la universidad pública sigue siendo una causa vigente, y los principios reformistas ofrecen un marco valioso para pensar los desafíos actuales.

La Reforma Universitaria en la Escuela Primaria: Un Desafío Pedagógico

Hablar de la reforma universitaria de 1918 en la escuela primaria puede parecer, a primera vista, un tema complejo para la edad. Sin embargo, adaptando el enfoque, podemos trabajar valores y conceptos fundamentales que emanan de este hecho histórico. No se trata de que los chicos comprendan la totalidad de las implicancias políticas y académicas, sino de rescatar el espíritu de la reforma universitaria y sus enseñanzas más universales.

¿Por qué es importante trabajar la reforma universitaria en primaria?

- Fomenta valores democráticos: La idea de participar, de tener voz, de que las decisiones se tomen entre todos.

- Introduce la noción de derechos: El derecho a una buena educación, a expresarse, a pedir cambios.

- Muestra el poder de la acción colectiva: Cómo un grupo de jóvenes organizados pudo generar transformaciones importantes.

- Conecta con la historia argentina: Ayuda a entender cómo se fueron construyendo las instituciones del país.

- Estimula el pensamiento crítico: Preguntarse por qué las cosas son como son y si podrían ser diferentes.

¿Cómo lo abordamos en el aula de primaria?

La clave está en la simplificación, la narración y la conexión con experiencias cercanas a los chicos.

El cuento de los estudiantes valientes:

Podemos narrar la historia de la reforma universitaria de 1918 como un cuento. “Hace mucho tiempo, en una ciudad llamada Córdoba, había una universidad muy grande pero muy antigua. Los estudiantes sentían que algunas cosas no estaban bien: no podían opinar, los profesores eran siempre los mismos y no se aprendían cosas nuevas y útiles para ayudar a la gente. Entonces, estos estudiantes valientes se juntaron, como un gran equipo, y pidieron cambios para que la universidad fuera mejor para todos”.Analogías con la vida escolar:

- Cogobierno: Podemos preguntarles: “¿Les gustaría poder opinar sobre algunas reglas de la escuela o sobre qué juegos jugar en el recreo? Bueno, los estudiantes de 1918 querían opinar sobre cómo funcionaba su universidad”.

- Periodicidad de cátedras: “¿Qué pasaría si un maestro enseñara siempre lo mismo, año tras año, sin aprender cosas nuevas? Los estudiantes querían que sus profesores fueran los mejores y estuvieran al día”.

- Extensión universitaria: “¿Saben que a veces la escuela hace actividades para ayudar al barrio o para que los papás aprendan cosas? La universidad también empezó a pensar que tenía que ayudar a la gente de afuera”.

Actividades Prácticas para el Aula de Primaria sobre la Reforma Universitaria:

- Línea de tiempo ilustrada: Crear una línea de tiempo muy simple con dibujos que marquen: “Universidad Antigua” (dibujo de un edificio viejo, pocos estudiantes), “Estudiantes Piden Cambios” (dibujo de chicos hablando, con carteles simples), “Nueva Universidad” (dibujo de una universidad más moderna, muchos estudiantes sonriendo).

- Debate simulado (muy simplificado): Dividir la clase en dos grupos. Un grupo representa a los “estudiantes que quieren cambios” y otro a “los que quieren que todo siga igual”. Cada grupo, con ayuda del docente, puede pensar uno o dos argumentos muy sencillos. Por ejemplo: “Queremos elegir algunos temas para aprender” vs. “Siempre se hizo así y está bien”.

- Creación de un “Manifiesto Escolar”: Inspirados en el Manifiesto Liminar, los chicos pueden pensar y escribir (o dibujar) qué cosas les gustaría mejorar en su aula o escuela, y cómo les gustaría que fuera. “Nosotros, los chicos y chicas de [grado/escuela], queremos una escuela donde podamos…”

- Investigación guiada sobre “Mi Universidad Cercana”: Si hay una universidad en la localidad o provincia, investigar de forma muy simple qué carreras tiene, si los estudiantes participan, si hace actividades para la comunidad. Esto conecta el hecho histórico con la realidad actual.

- Juegos de roles: Representar una asamblea estudiantil donde discuten (de forma muy básica) qué cambios pedir.

- Mural colaborativo: Crear un mural con dibujos y palabras clave sobre la reforma universitaria de 1918: “estudiantes”, “cambio”, “Córdoba”, “universidad para todos”, “opinar”, “grito de córdoba“.

- Recursos visuales: Buscar fotos de época (adaptadas y explicadas), videos cortos animados (si existen y son adecuados) sobre la historia argentina o el derecho a la educación.

Abordar la Reforma Universitaria en el Aula: Una Reflexión Más Amplia

Más allá de la primaria, en niveles superiores, la reforma universitaria de 1918 ofrece una oportunidad invaluable para debatir sobre la historia política y social argentina, el rol de los movimientos sociales, la evolución de los derechos y el significado de la educación pública.

Podemos analizar el Manifiesto Liminar como documento histórico y literario, investigar la biografía de sus protagonistas (como Deodoro Roca, Enrique Barros, Julio V. González, entre otros), comparar la reforma universitaria con otros movimientos estudiantiles en el mundo, o debatir sobre la vigencia actual de sus postulados frente a los nuevos desafíos de la educación superior (financiamiento, mercantilización, internacionalización, nuevas tecnologías).

Es fundamental que los estudiantes comprendan que la reforma universitaria no fue un evento aislado, sino parte de un proceso más amplio de democratización y modernización de la sociedad argentina. También es crucial entender que sus conquistas no fueron permanentes y debieron ser defendidas una y otra vez a lo largo de la historia argentina. Los períodos de interrupciones institucionales, especialmente las dictaduras cívico-militares, significaron graves retrocesos para la autonomía universitaria y el cogobierno. Se intervinieron universidades, se persiguió a docentes y estudiantes, se impusieron contenidos y se cercenó la libertad de pensamiento. Sin embargo, el espíritu reformista siempre resurgió, demostrando la profunda raigambre de estos ideales en la comunidad universitaria.

Actividades para Nivel Secundario y Superior:

Para trabajar la reforma universitaria de 1918 con estudiantes más grandes, podemos proponer actividades más complejas y analíticas:

- Análisis de Fuentes Primarias: Leer y analizar fragmentos del Manifiesto Liminar, discursos de la época, o artículos periodísticos que cubrieron los sucesos. Identificar las demandas, el lenguaje utilizado, el contexto.

- Debates Estructurados: Organizar debates sobre la vigencia de los postulados reformistas. Por ejemplo: “¿Sigue siendo relevante el cogobierno hoy? ¿Cómo se puede mejorar?”, “¿Debería la universidad responder más directamente a las demandas del mercado laboral?”.

- Investigación Comparada: Comparar la reforma universitaria argentina con otros movimientos estudiantiles históricos (Mayo Francés, Tlatelolco en México) o con la situación de las universidades en otros países de la región.

- Producción de Ensayos: Pedir a los estudiantes que escriban ensayos reflexionando sobre el legado de la reforma, su impacto en la universidad actual o los desafíos que enfrenta.

- Proyectos de Extensión Simulados: Diseñar proyectos de extensión universitaria que aborden problemáticas sociales actuales de su comunidad, aplicando los principios reformistas.

- Entrevistas: Si es posible, entrevistar a docentes, autoridades universitarias o referentes estudiantiles actuales sobre cómo viven y perciben el legado de la reforma universitaria de 1918.

- Cine Debate: Utilizar películas o documentales que aborden la época o temáticas relacionadas con los movimientos estudiantiles y la lucha por derechos (aunque no sean específicamente sobre la Reforma, pueden servir de disparador).

Recordar la reforma universitaria de 1918 cada 15 de junio no es solo un ejercicio de memoria histórica. Es una oportunidad para reafirmar nuestro compromiso con una educación pública, gratuita, de calidad, autónoma, cogobernada y socialmente comprometida. Es invitar a nuestros estudiantes, desde los más chicos hasta los más grandes, a conocer una parte fundamental de la historia argentina que moldeó una de nuestras instituciones más valiosas.

El “Grito de Córdoba” nos enseña que los jóvenes pueden ser protagonistas de grandes transformaciones, que el cuestionamiento y el debate son motores de progreso, y que la educación es una herramienta poderosa para construir una sociedad más justa y democrática. Como docentes, tenemos la hermosa tarea de transmitir ese legado, de encender esa chispa de curiosidad y compromiso en las nuevas generaciones. La reforma universitaria de 1918 nos recuerda que la universidad que tenemos, con sus virtudes y defectos, es fruto de luchas y sueños de quienes nos precedieron, y que seguir construyéndola y mejorándola es una tarea que nos involucra a todos. Que este nuevo aniversario nos encuentre reflexionando, debatiendo y renovando nuestro compromiso con los ideales reformistas que tanto bien le hicieron a la educación argentina.